“Uno spirto celeste, un vivo sole”

A Saluzzo. Dal 21 al 23 ottobre

Saluzzo (Cuneo)

“Uno spirto celeste, un vivo sole”: e cosa di meglio e più esplicito che i versi del Petrarca dedicati alla donna amata (dal “Canzoniere” – “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”) per introdurci alla seconda edizione della “Festa del libro medievale e antico” dedicata alle “donne nel Medioevo” e che si terrà da venerdì 21 a domenica 23 ottobre prossimi a Saluzzo (Cuneo)? Manifestazione libraria e fieristica, nata nel 2021 per raccontare e approfondire la cultura e la storia medievale (Saluzzo, capitale dell’omonimo Marchesato, è città medievale per eccellenza) attraverso romanzi, saggi, lezioni magistrali, spettacoli, performance, concerti, momenti conviviali, azioni pittoriche, laboratori (per adulti, bambine e bambini), occasioni di giochi a tema e gare di scacchi (gioco che giunse in Europa intorno all’anno 1000), la rassegna – cui interverranno tantissimi ospiti fra i più illustri del panorama storico, culturale e letterario italiano – è promossa dalla “Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo” e dalla “Città di Saluzzo”, in collaborazione con il “Salone Internazionale del Libro” di Torino, che ne cura il programma, e la locale “Fondazione Amleto Bertoni”. Perché la dedica alle “donne nel Medioevo”? “Per cercare di esplorare tutto ciò che caratterizzò la figura femminile in questo periodo storico – rispondono gli organizzatori – e per omaggiare Chiara Frugoni, scomparsa nell’aprile scorso e una delle più note e apprezzate medievaliste, non solo in Italia, ospite acclamata nell’edizione 2021, quando tenne una ‘lectio magistralis’ sulle forti personalità femminili nel Medioevo”. Quartiere generale della rassegna sarà anche quest’anno “Il Quartiere ex-Caserma Musso” al civico 1 di piazza Montebello, al cui interno si terrà lo spazio espositivo (con case editrici, librerie antiquarie ed enti culturali in arrivo, sabato 22 e domenica 23, da tutt’Italia), nonché un allestimento dedicato a figure femminili emblematiche del Medioevo, da Santa Caterina da Siena (solo per citarne alcune) a Giovanna d’Arco, fino a Caterina de’ Medici e a Matilde di Canossa.

“Uno spirto celeste, un vivo sole”: e cosa di meglio e più esplicito che i versi del Petrarca dedicati alla donna amata (dal “Canzoniere” – “Erano i capei d’oro a l’aura sparsi”) per introdurci alla seconda edizione della “Festa del libro medievale e antico” dedicata alle “donne nel Medioevo” e che si terrà da venerdì 21 a domenica 23 ottobre prossimi a Saluzzo (Cuneo)? Manifestazione libraria e fieristica, nata nel 2021 per raccontare e approfondire la cultura e la storia medievale (Saluzzo, capitale dell’omonimo Marchesato, è città medievale per eccellenza) attraverso romanzi, saggi, lezioni magistrali, spettacoli, performance, concerti, momenti conviviali, azioni pittoriche, laboratori (per adulti, bambine e bambini), occasioni di giochi a tema e gare di scacchi (gioco che giunse in Europa intorno all’anno 1000), la rassegna – cui interverranno tantissimi ospiti fra i più illustri del panorama storico, culturale e letterario italiano – è promossa dalla “Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo” e dalla “Città di Saluzzo”, in collaborazione con il “Salone Internazionale del Libro” di Torino, che ne cura il programma, e la locale “Fondazione Amleto Bertoni”. Perché la dedica alle “donne nel Medioevo”? “Per cercare di esplorare tutto ciò che caratterizzò la figura femminile in questo periodo storico – rispondono gli organizzatori – e per omaggiare Chiara Frugoni, scomparsa nell’aprile scorso e una delle più note e apprezzate medievaliste, non solo in Italia, ospite acclamata nell’edizione 2021, quando tenne una ‘lectio magistralis’ sulle forti personalità femminili nel Medioevo”. Quartiere generale della rassegna sarà anche quest’anno “Il Quartiere ex-Caserma Musso” al civico 1 di piazza Montebello, al cui interno si terrà lo spazio espositivo (con case editrici, librerie antiquarie ed enti culturali in arrivo, sabato 22 e domenica 23, da tutt’Italia), nonché un allestimento dedicato a figure femminili emblematiche del Medioevo, da Santa Caterina da Siena (solo per citarne alcune) a Giovanna d’Arco, fino a Caterina de’ Medici e a Matilde di Canossa.

Anche quest’anno gli esercizi commerciali cittadini ospiteranno titoli di libri selezionati sul tema, dalla saggistica alla narrativa, dal fantasy ai libri antichi.

Ad aprire i giochi, venerdì 21 ottobre (ore 18) al “Cinema Teatro Magda Olivero”, sarà il giornalista e storico Paolo Mieli, con una lezione tratta dal suo nuovo libro “Ferite ancora aperte” (Rizzoli), che parte dal periodo romano e dal Medioevo, fino alla storia del Novecento, alla ricerca di quelle lesioni del passato che ancora fanno sentire le proprie conseguenze, per riflettere su come le ferite difficilmente si cicatrizzano con il procedere della storia (prenotazione consigliata, www.eventbrite.it ). A precedere l’appuntamento con Mieli, una grande azione di “pittura collettiva” a tema (con oltre mille studenti delle scuole primarie e secondarie del Saluzzese), sulla vasta superficie pittorica dell’area pedonale di corso Italia, a cura del “Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli”, da sempre partner del “Salone del Libro”. Tantissimi gli ospiti, si diceva, e ricchissimo e vario il carnet degli appuntamenti. Tante anche le curiosità e le novità sulle iniziative ispirate alle atmosfere medievali: le cene medievali, le rappresentazioni dei mestieri medievali, i concerti a cura del “Marchesato Opera Festival” e del “Coro Gregoriano Haec Dies” di Alba, l’iniziativa “Facciate parlanti” (itinerari alla scoperta degli affreschi nei palazzi del centro storico), lo spettacolo di falconeria, che tanto successo riscosse nella prima edizione della Festa, le performance di saltimbanchi, giocolieri e suonatori grazie alla collaborazione con il festival “Mirabilia”, proiezioni di film, laboratori di antichi mestieri e molto altro. Quasi tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Info e dettagli sul programma, nella sua completezza: www.salonelibro.it e www.visitsaluzzo.it . Ancora da ricordare un gradito ritorno: quello di Franco Cardini, storico e saggista, docente di Storia medioevale all’“Università di Firenze”, con una lectio magistralis nella serata conclusiva di mercoledì 26 ottobre (ore 18) dal titolo “Le donne e il potere nel Medioevo”, che si terrà negli ambienti medievali dell’ex convento di “San Giovanni” (prenotazione consigliata: www.eventbrite.it , tel. 348/0707998).

Ad aprire i giochi, venerdì 21 ottobre (ore 18) al “Cinema Teatro Magda Olivero”, sarà il giornalista e storico Paolo Mieli, con una lezione tratta dal suo nuovo libro “Ferite ancora aperte” (Rizzoli), che parte dal periodo romano e dal Medioevo, fino alla storia del Novecento, alla ricerca di quelle lesioni del passato che ancora fanno sentire le proprie conseguenze, per riflettere su come le ferite difficilmente si cicatrizzano con il procedere della storia (prenotazione consigliata, www.eventbrite.it ). A precedere l’appuntamento con Mieli, una grande azione di “pittura collettiva” a tema (con oltre mille studenti delle scuole primarie e secondarie del Saluzzese), sulla vasta superficie pittorica dell’area pedonale di corso Italia, a cura del “Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli”, da sempre partner del “Salone del Libro”. Tantissimi gli ospiti, si diceva, e ricchissimo e vario il carnet degli appuntamenti. Tante anche le curiosità e le novità sulle iniziative ispirate alle atmosfere medievali: le cene medievali, le rappresentazioni dei mestieri medievali, i concerti a cura del “Marchesato Opera Festival” e del “Coro Gregoriano Haec Dies” di Alba, l’iniziativa “Facciate parlanti” (itinerari alla scoperta degli affreschi nei palazzi del centro storico), lo spettacolo di falconeria, che tanto successo riscosse nella prima edizione della Festa, le performance di saltimbanchi, giocolieri e suonatori grazie alla collaborazione con il festival “Mirabilia”, proiezioni di film, laboratori di antichi mestieri e molto altro. Quasi tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Info e dettagli sul programma, nella sua completezza: www.salonelibro.it e www.visitsaluzzo.it . Ancora da ricordare un gradito ritorno: quello di Franco Cardini, storico e saggista, docente di Storia medioevale all’“Università di Firenze”, con una lectio magistralis nella serata conclusiva di mercoledì 26 ottobre (ore 18) dal titolo “Le donne e il potere nel Medioevo”, che si terrà negli ambienti medievali dell’ex convento di “San Giovanni” (prenotazione consigliata: www.eventbrite.it , tel. 348/0707998).

g. m.

Nelle foto:

– spazio espositori

– Immagine guida evento

– Chiara Frugoni

Articolo 6.

Articolo 6.

In quel momento non capivo nemmeno cosa volesse dire. Succede che sono tanti i gesti, le parole, i cibi e le abitudini che noi argentini abbiamo preso come parte della nostra cultura, ma che in realtà abbiamo ereditato dalla comunità italiana. Anche se non vorrei cadere nel cliché di riferirmi automaticamente al cibo italiano, mi vengono subito in mente mia nonna e la sua bagna cauda a quella tavola enorme con tutta la famiglia presente, come piace a lei. Così faceva sua nonna ma anche tanti suoi vicini e amici, ognuno con una piccola variazione a seconda della regione dell’Argentina in cui si trova. La “pizza di buenos aires”, il “vitel toné” e il ”turron” (torrone) . Con le sue varianti, protagonisti delle tavole di Natale e della festa del 25 in cui si continua a mangiare tutto il giorno. Si finisce sempre per bere un amaro, tradizione che molti amici piemontesi mantengono quando vado a mangiare fuori con loro.

In quel momento non capivo nemmeno cosa volesse dire. Succede che sono tanti i gesti, le parole, i cibi e le abitudini che noi argentini abbiamo preso come parte della nostra cultura, ma che in realtà abbiamo ereditato dalla comunità italiana. Anche se non vorrei cadere nel cliché di riferirmi automaticamente al cibo italiano, mi vengono subito in mente mia nonna e la sua bagna cauda a quella tavola enorme con tutta la famiglia presente, come piace a lei. Così faceva sua nonna ma anche tanti suoi vicini e amici, ognuno con una piccola variazione a seconda della regione dell’Argentina in cui si trova. La “pizza di buenos aires”, il “vitel toné” e il ”turron” (torrone) . Con le sue varianti, protagonisti delle tavole di Natale e della festa del 25 in cui si continua a mangiare tutto il giorno. Si finisce sempre per bere un amaro, tradizione che molti amici piemontesi mantengono quando vado a mangiare fuori con loro.

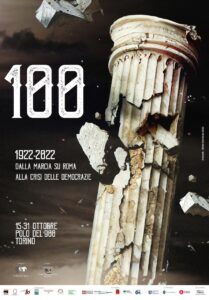

“Il Centro Pannunzio che lo scorso anno dedicò un concerto al Milite Ignoto tenuto a Palazzo Carignano, quest’anno ha voluto testimoniare a Porta Nuova la sua presenza davanti al treno del Milite Ignoto che cento anni fa rappresentò un momento di alta concordia nazionale in un momento di grave smarrimento. Oggi come allora vale il suo silenzioso silenzio rotto solo dalla Leggenda del Piave, omaggio a tutti i caduti.”

“Il Centro Pannunzio che lo scorso anno dedicò un concerto al Milite Ignoto tenuto a Palazzo Carignano, quest’anno ha voluto testimoniare a Porta Nuova la sua presenza davanti al treno del Milite Ignoto che cento anni fa rappresentò un momento di alta concordia nazionale in un momento di grave smarrimento. Oggi come allora vale il suo silenzioso silenzio rotto solo dalla Leggenda del Piave, omaggio a tutti i caduti.”