AGENDA

20-26 gennaio 2023

VENERDI 20 GENNAIO

Venerdì 20 gennaio ore 18

GIANMARCO PORRU

MAO – inaugurazione della nuova installazione nel t-space X MAO

Il canto del capro è un’opera installativa concepita da GianMarco Porru per gli spazi del MAO di Torino, a seguito dell’invito di t-space per la realizzazione di un’opera inedita in dialogo con la collezione del museo. L’opera prolunga una serie di riflessioni già presenti nel lavoro dell’artista ed espande una mitologia mediterranea attraverso una riflessione sulla presenza di un certo sincretismo religioso tra le diverse aree geografiche presenti – e non – all’interno delle collezioni del museo.

Il canto del capro è la ricostruzione fantastica e una visualizzazione tridimensionale di una narrazione che si innesta nel processo di interpretatio religiosa: la ricezione di influssi e, in alcuni casi, l’assimilazione e reinterpretazione del pantheon di ciascuna componente etnica e culturale presente in una determinata area geografica. In alcuni casi le diverse versioni di “credo” si sono amalgamate, in altri casi è sopravvissuta la versione pagana. Dalla versione pagana risulta in modo non trascurabile quanto fosse radicato il culto delle acque e come gran parte delle ritualità fossero destinate a propiziarsi la divinità responsabile dei temporali.

Come di consueto, nello spazio del t-space i visitatori potranno anche servirsi una tazza di tè giallo, selezionata per l’occasione da Claudia Carità (The Tea Torino).

Ingresso libero.

SABATO 21 GENNAIO

Sabato 21 gennaio ore 11 e ore 15

MARGHERITA IN MUSICA

Palazzo Madama – il concerto del sabato con l’orchestra del Liceo Classico Musicale Cavour

Nell’ambito del progetto Quattro scuole per una Regina, ideato dai Servizi Educativi di Palazzo Madama in occasione della mostra Margherita di Savoia, Regina d’Italia, le classi della sezione musicale del Liceo C. Cavour di Torino propongono una serie di concerti che immergerà il pubblico nelle musiche più amate dalla Regina Margherita, grande appassionata di musica fin dalla giovinezza: per tutta la sua vita praticò quest’arte e promosse in Italia la conoscenza della musica da camera e sinfonica, e di Beethoven in particolare, come testimonia questa sua frase: “Ho un culto per Beethoven, è così grande e sempre nuovo, mi sembra proprio di stare presso Dante e Shakespeare!”.

Il programma presenterà ascolti tratti dalla musica europea, in un excursus che va dal Barocco all’Ottocento.

Ultimo appuntamento

28 gennaio 2023 ore 15

Info: tutti i concerti si terranno al primo piano del museo, nella Sala Feste

Ingresso gratuito

Prenotazione: madamadidattica@fondazionetorinomusei.it ; 0114429629

DOMENICA 22 GENNAIO

Domenica 22 gennaio ore 15

FILI-FORME

GAM – attività per famiglie (bambini dai 6 anni in su)

La GAM propone alle famiglie un’attività in cui tutti, bambini e genitori, saranno coinvolti in un laboratorio a tema, un’occasione per lavorare con la stessa tecnica, ciascuno secondo le proprie attitudini.

Il percorso di visita porterà i partecipanti alla scoperta di opere in cui la forma si riduce in una semplice linea, curva o spezzata, chiusa o aperta: una sorta di filo che si allunga e si assottiglia creando percorsi ricchi di significato. Presso l’Educational Area genitori e figli lavoreranno in spazi dedicati, per creare originali sculture filiformi, rievocazioni di artisti come Fausto Melotti e Alexander Calder.

Al termine dell’attività le famiglie potranno unire le loro opere nella ricomposizione di un’unica installazione.

Costo: 7€ a partecipante

Costo aggiuntivo: adulti biglietto di ingresso ridotto; gratuito per i possessori di Abbonamento Musei

Informazioni e prenotazioni: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

LUNEDI 23 GENNAIO

Lunedì 23 gennaio ore 17

LE PIANTE NELLA STORIA DEL GIARDINO: AGRUMI

Palazzo Madama – conferenza botanica con Edoardo Santoro, curatore del Giardino Botanico Medievale di Palazzo Madama

Limoni e aranci, pompelmi e mandarini sono solo alcuni dei frutti appartenenti alla famiglia degli agrumi che conta centinaia di specie in tutto il mondo. Sono coltivati da secoli in Italia, pur essendo originari di zone geograficamente molto lontane dalla nostra. Oltre agli impieghi alimentari ed erboristici (ad esempio di bergamotto, chinotto, lime e cedro), ne scopriremo l’uso ornamentale, iniziato in epoca romana e ancora oggi in voga in molti ambienti mediterranei.

L’appuntamento fa parte del ciclo di conferenze Le piante nella storia del giardino, volto ad approfondire aspetti storici e botanici, officinali e alimentari di piante che nei secoli hanno avuto un ruolo fondamentale nel giardino ornamentale e nell’orto, nei parchi e giardini pubblici.

Prossimi appuntamenti

Lunedì 20 febbraio 2023 ore 17: Pomacee – Pero e Melo

Lunedì 20 marzo 2023 ore 17: Rose

Costo: €15

Prenotazione obbligatoria: t. 011.4429629 (dal lun. al ven. 09.30 – 13.00; 14.00 – 16.00)

oppure madamadidattica@fondazionetorinomusei.it

Per motivi organizzativi, il pagamento della quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario. Non è consentito il pagamento in biglietteria.

MARTEDI 24 GENNAIO

Martedì 24 gennaio ore 18.30

DIASPORAS NOW: RIEKO WHITFIELD + MICAELA TOBIN (WHITE BOY SCREAM). Conversazioni e narrazioni alternative su identità migranti, background intersezionali, decolonizzazione, self-empowerment, cura e supporto reciproco.

MAO – rituale sonoro + talk nell’ambito della mostra Buddha10

Il termine diaspora è usato in relazione all’arte per parlare di artisti emigrati di prima o successive generazioni, che riprendono e utilizzano le proprie diverse esperienze culturali e identitarie, spesso creando nelle loro opere narrazioni alternative in contrasto a idee e strutture consolidate. Mai prima d’ora è stato così importante per gli artisti raccontare le loro storie alle proprie condizioni, quindi mettiamoci in ascolto!

In questo pomeriggio molto speciale accoglieremo due ospiti: Rieko Whitfield, artista, scrittrice e musicista giapponese-americana di base a Londra, una delle fondatrici di Diasporas Now, piattaforma di solidarietà diasporica che si occupa di discorsi contemporanei sulle identità migranti; e Micaela Tobin, soprano e sound artist, filippina-americana di prima generazione di base a Los Angeles.

Le due artiste presenteranno due dei loro più recenti lavori: due film/opere musicali che partono da mitologie speculative per togliere centralità alle traiettorie storiche del colonialismo eurocentrico.

In parte rituale sonoro, in parte narrazione diasporica, “BAKUNAWA: Opera of the Seven Moons” di Micaela Tobin è un’opera sperimentale e coinvolgente basata sull’omonimo album acclamato dalla critica di Tobin, che rivendica la mitologia pre-coloniale delle Filippine dopo secoli di violenta cancellazione culturale.

Raccontando la storia di Bakunawa, un drago simile a un serpente della mitologia filippina, Tobin porta la sua voce al di fuori delle mura imperialistiche del teatro dell’opera e sulla Costa della California di fronte all’Oceano Pacifico – creando un ponte sonoro verso le isole delle Filippine in un atto di guarigione.

“Regenesis: An Opera Tentacular” di Rieko Whitman è una storia sui cicli della vita, sulla morte, sull’importanza della comunità ambientata in un mondo post apocalittico e narrata in modo non lineare tramite l’impersonificazione di avatar soprannaturali. La narrazione in tre atti è ispirata a Izanami, dea shintoista della creazione e della distruzione, che brucia fino a morire per dare vita al mondo. “Regenesis” mette in scena una mitologia speculativa evocando esseri soprannaturali che guariscano il corpo sofferente della terra, attraverso l’utilizzo di metodi di collective care e creando al contempo prototipi alternativi di futuri sostenibili.

Lo screening delle due opere musicali sarà seguito da una talk su temi diasporici in cui interverranno le due artiste, moderato da Ilaria Benini, editor della collana Asia di Add editore, ed esploratrice della scena culturale asiatica contemporanea.

*L’incontro si svolge in inglese

MERCOLEDI 25 GENNAIO

Mercoledì 25 gennaio ore 18.30

CHINABOT: JPN KASAI & NEO GEODESIA. Una serata con Chinabot, collettivo che vuole cambiare la discussione sulla musica asiatica. Canti Khmer, samples di karaoke, musica popolare giapponese, juke e batteria metal.

MAO – concerto + talk nell’ambito della mostra Buddha10

Sin dal suo lancio l’etichetta-collettivo londinese Chinabot ha ampliato e demistificato la percezione pubblica delle scene musicali sperimentali asiatiche pubblicando opere bizzarre, imprevedibili e innovative di artisti provenienti da varie regioni dell’Asia. Ogni uscita è stilisticamente varia e significativamente concettualizzata attraverso riferimenti culturali locali, esperienze di ascolto immersive che sono più adatte per il teatro d’avanguardia che per i club.

L’etichetta lavora per dare spazio alle varie unicità del continente asiatico a livello di culture, tradizioni e generi (sia musicali che identitari) e per dare spazio agli artisti provenienti dai paesi in via di sviluppo dell’Asia. Ciò include come parte del suo modus operandi uno sforzo per l’ampliamento della conoscenza del continente che vada al di là delle scene giapponesi e cinesi, che ormai da tempo rappresentano la produzione creativa dell’Asia sulla scena mondiale, e la rappresentazione di temi di attualità e politica asiatica. Gran parte della produzione di Chinabot è infatti tematica, incentrata su governi, geopolitica e ambiente nel tentativo di stimolare la discussione e far luce su questioni sottorappresentate con artisti le cui opere abbracciano argomenti come disordini nazionali, decolonizzazione, femminismo, fluidità di genere e futurismo cyborg.

Per questa serata speciale ospiteremo una selezione di videoclip di artisti Chinabot e una talk con Saphy Vong, fondatore dell’etichetta, e Giulia Mengozzi, assistente curatrice presso il PAV Parco Arte Vivente, parte di ALMARE, collettivo dedicato alle pratiche contemporanee che usano il suono come mezzo espressivo, e di AWI – Art Workers Italia.

A seguire il concerto in streaming da Kyoto di JPN Kasai, che abbina musica popolare giapponese Ondo e Minyo a juke e footwork minimali, ed un live dello stesso Vong che mixa samples di canti Khmer, karaoke e batteria metal sotto lo pseudonimo di Neo Geodesia.

*L’incontro si svolge in inglese

Costo per i due eventi del 24 e 25 gennaio: 15 € | ridotto studenti 10 €.

Info e prenotazioni: eventiMAO@fondazionetorinomusei.it

|

Theatrum Sabaudiae propone visite guidate in museo alle collezioni e alle mostre di Palazzo Madama, GAM e MAO. Per informazioni e prenotazioni: 011.52.11.788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

https://www.arteintorino.com/visite-guidate/gam.html https://www.arteintorino.com/visite-guidate/mao.html https://www.arteintorino.com/visite-guidate/palazzo-madama.html |

Già nel titolo, la rassegna esprime appieno la personalità e lo spirito del grande “Immaginifico” o “poeta – soldato” o “poeta – vate” (allo stesso modo di Giosué Carducci) cui la mostra si ispira. Ospitata in “Palazzo Giusiana” (ex sede del Tribunale) ad Ivrea, da sabato 21 gennaio a domenica 12 marzo, “Vate, Vanitas, Vittoria” è stata ideata per inaugurare la seconda parte dell’anno da “Capitale italiana del libro 2022” di Ivrea – terza capitale dopo Vibo Valentia nel 2021 e Chiari (Brescia) nel 2020 – e per ricordare il centenario della donazione, il 22 dicembre 1923, da parte di Gabriele D’Annunzio (Pescara, 1863 – Gardone Riviera, 1938), della sua casa-museo (“città nella città”, eretta, a memoria delle imprese dei soldati italiani durante la Prima Guerra Mondiale, sulle rive del Lago di Garda con l’aiuto dell’architetto Gian Carlo Maroni) allo Stato Italiano. Curata da Costanza Casali, assessore alla Cultura della Città di Ivrea, la mostra presenta opere di Nicola Bolla e Andrea Chisesi e sarà introdotta, sempre sabato 21 gennaio, alle ore 17, al “Teatro Giacosa” (piazza Teatro, 1), da una lectio magistralis di Giordano Bruno Guerri, storico e presidente dal 2008 della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, affiancato da Angelo Piero Cappello, studioso del “Vate” abruzzese e direttore del “Cepell – Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura”.

Già nel titolo, la rassegna esprime appieno la personalità e lo spirito del grande “Immaginifico” o “poeta – soldato” o “poeta – vate” (allo stesso modo di Giosué Carducci) cui la mostra si ispira. Ospitata in “Palazzo Giusiana” (ex sede del Tribunale) ad Ivrea, da sabato 21 gennaio a domenica 12 marzo, “Vate, Vanitas, Vittoria” è stata ideata per inaugurare la seconda parte dell’anno da “Capitale italiana del libro 2022” di Ivrea – terza capitale dopo Vibo Valentia nel 2021 e Chiari (Brescia) nel 2020 – e per ricordare il centenario della donazione, il 22 dicembre 1923, da parte di Gabriele D’Annunzio (Pescara, 1863 – Gardone Riviera, 1938), della sua casa-museo (“città nella città”, eretta, a memoria delle imprese dei soldati italiani durante la Prima Guerra Mondiale, sulle rive del Lago di Garda con l’aiuto dell’architetto Gian Carlo Maroni) allo Stato Italiano. Curata da Costanza Casali, assessore alla Cultura della Città di Ivrea, la mostra presenta opere di Nicola Bolla e Andrea Chisesi e sarà introdotta, sempre sabato 21 gennaio, alle ore 17, al “Teatro Giacosa” (piazza Teatro, 1), da una lectio magistralis di Giordano Bruno Guerri, storico e presidente dal 2008 della Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani”, affiancato da Angelo Piero Cappello, studioso del “Vate” abruzzese e direttore del “Cepell – Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura”. Artista di fama internazionale, anche il secondo ospite di “Palazzo Giusiana”, Nicola Bolla, nativo di Saluzzo (Cuneo), ma residente a Torino, dove alterna l’attività creativa al lavoro di medico-oculista. Bolla è, per tutti, l’ “artista degli Swarovski”, il particolare pregiatissimo cristallo ideato nel 1862 dal tagliatore boemo Daniel Swarovski, attraverso il quale l’artista saluzzese raggiunge la notorietà negli ultimi anni grazie ad una serie di “installazioni iconiche” – “Vanitas” – fondate su opere scultoree che, attraverso l’utilizzo esclusivo di un materiale riflettente (come, appunto, il cristallo Swarovski) “rileggono la storia della scultura invertendo i fattori costitutivi della stessa, da sempre fondata su materiali pesanti, duri, poco propensi alla riflessione della luce”. Ottima la scelta dei due artisti e delle loro creazioni ispirate alla figura del Grande “Immaginifico”, interpretata in maniera non didascalica, traendo ispirazione da tre termini a lui fortemente legati e ben ricordati nel titolo della mostra a tre “V”: “Le opere di Andrea Chisesi e Nicola Bolla – sottolinea in proposito, Costanza Casali – si discostano dalle tecniche tradizionali, e offrono un punto di vista diverso su D’Annunzio: se Chisesi utilizza la ‘fusione’ intervenendo con la fotografia dopo aver dipinto la tela, Bolla utilizza materiali inusuali per la scultura come cristalli e carte da gioco, che esprimono pienamente l’effimero. Le opere di Chisesi dedicate al ‘Vate’ rivelano fotogrammi di vita di D’Annunzio. Le ‘Vanitas’ di Bolla sono un ‘memento mori’ e la ‘Vittoria’ è rappresentata dalla ‘Nike di Samotracia’ reinterpretata da Chisesi e da ‘bandiere ammainate’ in cristallo create da Bolla, che sono il simbolo di una vittoria effimera che rappresenta soltanto un momento e un passaggio che domani potrebbe tramutarsi in disfatta”.

Artista di fama internazionale, anche il secondo ospite di “Palazzo Giusiana”, Nicola Bolla, nativo di Saluzzo (Cuneo), ma residente a Torino, dove alterna l’attività creativa al lavoro di medico-oculista. Bolla è, per tutti, l’ “artista degli Swarovski”, il particolare pregiatissimo cristallo ideato nel 1862 dal tagliatore boemo Daniel Swarovski, attraverso il quale l’artista saluzzese raggiunge la notorietà negli ultimi anni grazie ad una serie di “installazioni iconiche” – “Vanitas” – fondate su opere scultoree che, attraverso l’utilizzo esclusivo di un materiale riflettente (come, appunto, il cristallo Swarovski) “rileggono la storia della scultura invertendo i fattori costitutivi della stessa, da sempre fondata su materiali pesanti, duri, poco propensi alla riflessione della luce”. Ottima la scelta dei due artisti e delle loro creazioni ispirate alla figura del Grande “Immaginifico”, interpretata in maniera non didascalica, traendo ispirazione da tre termini a lui fortemente legati e ben ricordati nel titolo della mostra a tre “V”: “Le opere di Andrea Chisesi e Nicola Bolla – sottolinea in proposito, Costanza Casali – si discostano dalle tecniche tradizionali, e offrono un punto di vista diverso su D’Annunzio: se Chisesi utilizza la ‘fusione’ intervenendo con la fotografia dopo aver dipinto la tela, Bolla utilizza materiali inusuali per la scultura come cristalli e carte da gioco, che esprimono pienamente l’effimero. Le opere di Chisesi dedicate al ‘Vate’ rivelano fotogrammi di vita di D’Annunzio. Le ‘Vanitas’ di Bolla sono un ‘memento mori’ e la ‘Vittoria’ è rappresentata dalla ‘Nike di Samotracia’ reinterpretata da Chisesi e da ‘bandiere ammainate’ in cristallo create da Bolla, che sono il simbolo di una vittoria effimera che rappresenta soltanto un momento e un passaggio che domani potrebbe tramutarsi in disfatta”.

Dai frammenti copti in lino e lana lavorata ad arazzo – i più antichi (VI – VIII secolo) – provenienti da Antinoe, città dell’Egitto romano fondata nell’anno 130 dall’imperatore Adriano in memoria del suo giovane “eromenos” Antinoo, fino ai due briosi vestiti in stile Charleston di sartoria milanese (databili intorno agli anni Venti del secolo scorso), passando per i magnifici tessuti medievali che documentano la produzione delle manifatture seriche del bacino mediterraneo e dei primi importanti centri manifatturieri italiani. Sono oltre 50 le opere della Collezione di “Tessuti e Moda” di “Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica” (comprendente circa 4mila manufatti e fra le più importanti d’Italia) tornate in bella esposizione, dopo sette anni a riposo, nella Sala ad esse dedicata al secondo piano del Museo di piazza Castello a Torino. “Si tratta di un allestimento – dicono i responsabili – che riproporrà a rotazione nuove opere della raccolta e che andrà periodicamente mutando, in modo da conservare la corretta conservazione dei beni”.

Dai frammenti copti in lino e lana lavorata ad arazzo – i più antichi (VI – VIII secolo) – provenienti da Antinoe, città dell’Egitto romano fondata nell’anno 130 dall’imperatore Adriano in memoria del suo giovane “eromenos” Antinoo, fino ai due briosi vestiti in stile Charleston di sartoria milanese (databili intorno agli anni Venti del secolo scorso), passando per i magnifici tessuti medievali che documentano la produzione delle manifatture seriche del bacino mediterraneo e dei primi importanti centri manifatturieri italiani. Sono oltre 50 le opere della Collezione di “Tessuti e Moda” di “Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica” (comprendente circa 4mila manufatti e fra le più importanti d’Italia) tornate in bella esposizione, dopo sette anni a riposo, nella Sala ad esse dedicata al secondo piano del Museo di piazza Castello a Torino. “Si tratta di un allestimento – dicono i responsabili – che riproporrà a rotazione nuove opere della raccolta e che andrà periodicamente mutando, in modo da conservare la corretta conservazione dei beni”. Beni di antico inestimabile valore, se si pensa che solo alla fine del VI secolo, l’industria della seta si insedia (dopo che per molti secoli era stata un segreto ben protetto della Cina) nel Mediterraneo orientale bizantino, estendendosi poi verso occidente a traino dell’espansione islamica, giungendo quindi nell’Europa cristiana ed entrando, in particolare sotto forma di doni diplomatici, nei palazzi imperiali e papali, nonché nei tesori delle cattedrali come involucro delle sacre reliquie. In Italia, la tessitura della seta data a partire dal XII e XIII secolo. Venezia, Lucca e Firenze, i principali centri. Da lì partono i “velluti operati”, lavorati con filati d’oro e d’argento e diretti verso le principali corti rinascimentali. Ne sono testimonianza a “Palazzo Madama”, un magnifico “telo cremisi” veneziano tagliato a due altezze, storicamente detto alto-basso, e un ampio “frammento di velluto” di seta rossa e oro filato dal tipico disegno tardo quattrocentesco dei fiori di cardo, già parte di una veste liturgica.

Beni di antico inestimabile valore, se si pensa che solo alla fine del VI secolo, l’industria della seta si insedia (dopo che per molti secoli era stata un segreto ben protetto della Cina) nel Mediterraneo orientale bizantino, estendendosi poi verso occidente a traino dell’espansione islamica, giungendo quindi nell’Europa cristiana ed entrando, in particolare sotto forma di doni diplomatici, nei palazzi imperiali e papali, nonché nei tesori delle cattedrali come involucro delle sacre reliquie. In Italia, la tessitura della seta data a partire dal XII e XIII secolo. Venezia, Lucca e Firenze, i principali centri. Da lì partono i “velluti operati”, lavorati con filati d’oro e d’argento e diretti verso le principali corti rinascimentali. Ne sono testimonianza a “Palazzo Madama”, un magnifico “telo cremisi” veneziano tagliato a due altezze, storicamente detto alto-basso, e un ampio “frammento di velluto” di seta rossa e oro filato dal tipico disegno tardo quattrocentesco dei fiori di cardo, già parte di una veste liturgica.

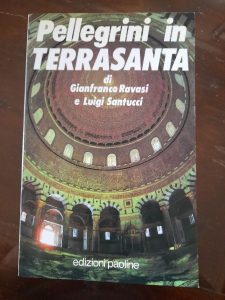

Per rispetto a questa scena venne ordinato di non abbattere la Basilica. Come paralizzato da ciò che aveva appena visto (il mosaico è purtroppo andato perduto) Cosroe bloccò subito l’attacco e le torce incendiarie furono spente. La basilica di Giustiniano sopravvisse, e più tardi fu risparmiata anche dagli arabi che la rispettarono perché dedicata alla “beatissima Vergine Maria, madre del profeta Gesù”. Più tardi, anche Omar ibn al Khattab, il secondo califfo dell’islam, non la violò e consentì ai cristiani di recarsi a pregare in chiesa. Il tempio si salvò anche dalle distruzioni messe in atto in Terrasanta dal feroce califfo d’Egitto Al Hakim nell’anno 1009 così come dai violenti scontri che seguirono l’arrivo dei Crociati di Goffredo di Buglione nel 1099. Il luogo di culto, rispettato anche da Saladino, accoglie ancora oggi folle di pellegrini che si recano nei luoghi santi per trascorrere il Natale. L’episodio del “miracolo” è stato rievocato in questi giorni, prossimi all’Epifania, dal cardinale Gianfranco Ravasi in un articolo sulla “Domenica del Sole 24 Ore” in cui il noto teologo e biblista ha raccontato il suo “viaggio” nelle grotte dove è nato Gesù. Un’esperienza da cui nel 1987 nacque il libro “Pellegrini in Terrasanta”, edizioni Paoline, scritto da Ravasi insieme a Luigi Santucci, poeta e scrittore milanese. La basilica che vediamo oggi a Betlemme è quella di Giustiniano che nel 531 ristrutturò totalmente la prima chiesa edificata nel 325 da Elena, madre di Costantino. Nella chiesa, nuovamente restaurata dopo il 2010, si aprono due scalinate parallele che portano alla Grotta della Natività di Cristo. Al suo interno spiccano due zone ben distinte: in una parte della grotta, di proprietà della chiesa greco-ortodossa, c’è una stella d’argento che indica il punto dove sarebbe nato il Bambino e nell’altra zona c’è la Grotta in cui si trovava la mangiatoia, affidata ai padri Francescani, custodi della Terra Santa, e

Per rispetto a questa scena venne ordinato di non abbattere la Basilica. Come paralizzato da ciò che aveva appena visto (il mosaico è purtroppo andato perduto) Cosroe bloccò subito l’attacco e le torce incendiarie furono spente. La basilica di Giustiniano sopravvisse, e più tardi fu risparmiata anche dagli arabi che la rispettarono perché dedicata alla “beatissima Vergine Maria, madre del profeta Gesù”. Più tardi, anche Omar ibn al Khattab, il secondo califfo dell’islam, non la violò e consentì ai cristiani di recarsi a pregare in chiesa. Il tempio si salvò anche dalle distruzioni messe in atto in Terrasanta dal feroce califfo d’Egitto Al Hakim nell’anno 1009 così come dai violenti scontri che seguirono l’arrivo dei Crociati di Goffredo di Buglione nel 1099. Il luogo di culto, rispettato anche da Saladino, accoglie ancora oggi folle di pellegrini che si recano nei luoghi santi per trascorrere il Natale. L’episodio del “miracolo” è stato rievocato in questi giorni, prossimi all’Epifania, dal cardinale Gianfranco Ravasi in un articolo sulla “Domenica del Sole 24 Ore” in cui il noto teologo e biblista ha raccontato il suo “viaggio” nelle grotte dove è nato Gesù. Un’esperienza da cui nel 1987 nacque il libro “Pellegrini in Terrasanta”, edizioni Paoline, scritto da Ravasi insieme a Luigi Santucci, poeta e scrittore milanese. La basilica che vediamo oggi a Betlemme è quella di Giustiniano che nel 531 ristrutturò totalmente la prima chiesa edificata nel 325 da Elena, madre di Costantino. Nella chiesa, nuovamente restaurata dopo il 2010, si aprono due scalinate parallele che portano alla Grotta della Natività di Cristo. Al suo interno spiccano due zone ben distinte: in una parte della grotta, di proprietà della chiesa greco-ortodossa, c’è una stella d’argento che indica il punto dove sarebbe nato il Bambino e nell’altra zona c’è la Grotta in cui si trovava la mangiatoia, affidata ai padri Francescani, custodi della Terra Santa, e  simbolicamente assegnata ai Re Magi venuti da Oriente, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Chi furono costoro? Secondo gli studiosi si tratta di astronomi o astrologi babilonesi, carovanieri commercianti di spezie e di aromi, forse fedeli zoroastriani persiani….sta di fatto che, alcuni secoli dopo, salvarono la Basilica della Natività dalla furia dei nemici guadagnandosi un posto di primo piano nel presepe e nella storia. La guida di Ravasi, ristampata negli anni Novanta e ancora molto attuale, è suddivisa in quattro tappe che corrispondono ai momenti salienti di un pellegrinaggio in Israele:la Galilea a nord, con i primi atti di Gesù, la centrale Samaria, la meridionale Giudea e, al centro della Terrasanta e di tutta la Bibbia, Gerusalemme, la città santa delle tre religioni monoteiste, l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam. In ognuna di queste tappe si toccano le località più importanti, tradizionali mete dei pellegrini, con un quadro generale su storia, archeologia, dati biblici, tradizioni giudaiche, cristiane e musulmane. “Compiere un pellegrinaggio, sostiene Ravasi, significa riacquistare il senso della vita come movimento, conquista e speranza. L’itinerario in Israele diventa allora la riscoperta delle radici della vita cristiana e di quelle storiche della fede biblica”. Si va così dalla basilica della Natività a Betlemme ai mille monumenti di Gerusalemme ma anche all’intera storia di Israele, dalle tracce della vita quotidiana di Maria, Giuseppe e Gesù a Nazaret fino alle sponde del lago di Tiberiade con le rovine di Cafarnao, da Gerusalemme al Mar Morto e fino a Gerico, la città più antica del mondo. “Le memorie della Terrasanta, sottolinea il teologo, non sono smorti ricordi del passato ma voci ancora risonanti che parlano al cuore e alla vita del credente”. Filippo Re

simbolicamente assegnata ai Re Magi venuti da Oriente, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. Chi furono costoro? Secondo gli studiosi si tratta di astronomi o astrologi babilonesi, carovanieri commercianti di spezie e di aromi, forse fedeli zoroastriani persiani….sta di fatto che, alcuni secoli dopo, salvarono la Basilica della Natività dalla furia dei nemici guadagnandosi un posto di primo piano nel presepe e nella storia. La guida di Ravasi, ristampata negli anni Novanta e ancora molto attuale, è suddivisa in quattro tappe che corrispondono ai momenti salienti di un pellegrinaggio in Israele:la Galilea a nord, con i primi atti di Gesù, la centrale Samaria, la meridionale Giudea e, al centro della Terrasanta e di tutta la Bibbia, Gerusalemme, la città santa delle tre religioni monoteiste, l’ebraismo, il cristianesimo e l’islam. In ognuna di queste tappe si toccano le località più importanti, tradizionali mete dei pellegrini, con un quadro generale su storia, archeologia, dati biblici, tradizioni giudaiche, cristiane e musulmane. “Compiere un pellegrinaggio, sostiene Ravasi, significa riacquistare il senso della vita come movimento, conquista e speranza. L’itinerario in Israele diventa allora la riscoperta delle radici della vita cristiana e di quelle storiche della fede biblica”. Si va così dalla basilica della Natività a Betlemme ai mille monumenti di Gerusalemme ma anche all’intera storia di Israele, dalle tracce della vita quotidiana di Maria, Giuseppe e Gesù a Nazaret fino alle sponde del lago di Tiberiade con le rovine di Cafarnao, da Gerusalemme al Mar Morto e fino a Gerico, la città più antica del mondo. “Le memorie della Terrasanta, sottolinea il teologo, non sono smorti ricordi del passato ma voci ancora risonanti che parlano al cuore e alla vita del credente”. Filippo Re