Da Sergio Squarotti – Socio dell’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea “Giorgio Agosti” – Torino riceviamo e pubblichiamo questa ricerca a carattere storico

***

La Ricerca Storica sulla guerra partigiana nelle Langhe, per il periodo dal settembre 1943 al giugno 1944 è stata effettuata dal sottoscritto nel corso di una trentina d’anni (dal 1994 al 2020), depositata presso gli Istituti Storici della Resistenza di Torino, Asti e Cuneo, riportata in vari “Quaderni”, per un totale di circa 2200 pagine, con il titolo:

Storia controversa della guerra partigiana nelle Langhe – settembre 1943 – giugno 1944

con la storia della formazione partigiana di Mombarcaro della quale fece parte Beppe Fenoglio

La Ricerca, iniziata in modo del tutto casuale, dopo una visita all’Istituto Storico della Resistenza di Torino, dove il sottoscritto si era recato per vedere se vi fosse qualche documento riguardante il proprio padre Bartolomeo che era stato un Partigiano, si è via via col tempo sviluppata in una vera e propria Ricerca Storica riguardante la formazione partigiana che si era formata a Mombarcaro alla fine del 1943, della quale fece parte Beppe Fenoglio, da lui denominata “Stella Rossa” in una delle versione del romanzo “Il partigiano Johnny”. Per tale formazione partigiana la storiografia è risultata piuttosto carente, per non dire assente, tanto che le uniche fonti trovate sono quelle di due “romanzieri”: il già citato Beppe Fenoglio ed Armando Prato. Quest’ultimo ha fornito qualche informazione, purtroppo non sempre del tutto precisa, nei suoi due romanzi “L’inafferrabile Lulù” e “La perla delle Langhe”. Molto più preciso è stato Fenoglio, che seppur in forma romanzata, ha narrato eventi che hanno trovato conferma in testimonianze rintracciate e persino in documenti dei Fascisti (Notiziari della G.N.R. Cuneo). Lo stesso si può dire per i componenti del Comando di quella formazione: ad eccezione del “Tenente Biondo”, del quale era stato pubblicato il nome (Giorgio Ghibaudo) dal prof. Renzo Amedeo e da Mario Giovana nei loro libri pubblicati, sugli altri vi era il buio più assoluto. Nei saggi storici pubblicati sono stati trovati solo brevi accenni allo “sbandamento di Mombarcaro” del 3 marzo ’44, nel quale Fenoglio venne coinvolto, con l’eroica morte del “Tenente Biondo”.

Con una difficile e lunga ricerca, anche grazie al fortunato ritrovamento di alcuni ex Partigiani ancora in vita e con buona memoria, il sottoscritto è riuscito a trovare i nomi degli altri componenti di tale Comando, compreso quello del fantomatico “Commissario Némega”, che per alcuni “Storici” non era neanche esistito ma se l’era inventato Fenoglio, del quale è anche stato trovato il vero nome: era il padre del sottoscritto ! Particolarmente difficoltoso è stato trovare il nome del “Capitano Zucca” : Nicola Lo Russo. E’ stato anche risolto il caso della presenza dei “due Zucca” citati da Mario Giovana nel suo libro e dello “Zucca genovese” citato da Beppe Fenoglio: era il “secondo Zucca”, si chiamava Demetrio Desini ed operava nella zona di Benevello – Tre Cunei. Per il quarto componente di quel Comando, il “Maresciallo Mario”, il suo nome (Ernesto Gargano) è stato trovato dal sottoscritto nel verbale della sua fucilazione, nell’Archivio ISTORETO.

Beppe Fenoglio abbandonò la banda partigiana di Mombarcaro in occasione dello sbandamento del 3 marzo 1944. La sua preziosa testimonianza termina quindi con gli eventi successi fino a tale data. La Banda, che lui aveva nominato “Stella Rossa”, che secondo i Garibaldini era il Distaccamento “Langhe” della IV Brigata Garibaldi, continuò ad operare nelle Langhe.

Alla fine di marzo ‘44 avvennero dei fatti gravi che portarono all’allontanamento di “Zucca” (il comunista torinese Nicola Lo Russo) dalle Langhe e la sua sostituzione con un ufficiale, il tenente Luigi Fiore (“Tenente Gigi”). Il Distaccamento “Langhe” della IV Brigata Garibaldi assunse la denominazione “Comando Patrioti Sezione Langhe”, nome la cui esistenza è stata comprovata da dei “timbri” che venivano messi su documenti vari, soprattutto buoni di requisizione di cibarie. La scoperta è del sottoscritto, grazie ad una segnalazione trovata su un Notiziario della GNR pubblicato dall’Istituto della Resistenza di Cuneo (“Da Cuneo a Mussolini”, a cura di Michele Calandri). Di questo “Comando” non si trova alcuna menzione nei libri di Storia sulla guerra partigiana nelle Langhe che sono stati pubblicati.

Di questo Comando “PATRIOTI”, grazie a delle testimonianze trovate, è risultato che con il “Tenente Gigi” facevano parte: il padre del sottoscritto (in qualità di Commissario, citato a volte con lo pseudonimo “Nino” o con il nome di battaglia “Sergio” o con quello di “Ivan” (come nell’ordine del giorno col quale venne data notizia della costituzione della I^ Divisione Garibaldi “Piemonte” e della XVI Brigata Garibaldi) ed il “Tenente Lupo” Alberto Gabbrielli. I Partigiani vennero organizzati in piccole Squadre raggruppate in due Distaccamenti: Distaccamento “Biondo” e Distaccamento “Filippo”, dedicati a due Caduti durante lo sbandamento di Mombarcaro, rispettivamente agli ordini di Bartolomeo Squarotti e del “Tenente Lupo”. Quelli del Distaccamento “Biondo” erano anche conosciuti come “Diavoli Rossi”, denominazione che potrebbe essere già stata utilizzata dalla squadra del “Tenente Biondo” a Mombarcaro (secondo la testimonianza, rilasciata per scritto, da un ex Partigiano che aveva fatto parte di essa).

Dal Comando Garibaldino di Barge (Gustavo Comollo e Pompeo Colajanni “Barbato”), “Zucca” (Nicola Lo Russo) venne rimandato nelle Langhe con funzioni di Ufficiale di Collegamento. Per fatti che non è stato possibile appurare con certezza, venne incriminato per “tradimento” e fucilato al Montoso il 5 maggio 1944. Una delle possibili cause potrebbe essere stata che aveva intenzione di costituire una Brigata di “Stella Rossa” nelle Langhe. Progetto che poi cercò di portare a termine un altro dei componenti dell’ex Comando di Mombarcaro: Ernesto Gargano “Maresciallo Mario”, nel luglio 1944 (testimonianza di Renato Testori del CLN di Torino). “Mario” fu costretto a passare con gli uomini che lo avevano seguito con la formazione “Autonoma” del maggiore “Mauri”. I Garibaldini non gliela perdonarono e nel marzo 1945, essendo riusciti a catturalo, lo fucilarono “per diserzione”!

Nelle vicende dell’ex Distaccamento “Langhe” della IV Brigata Garibaldi si inserisce l’episodio della liberazione di quattro Comunisti dal Carcere di Asti, tra i quali Celestino Ombra. Ad operare il colpo, con pieno successo, il 24 marzo 1944, sono tre Partigiani agli ordini di Bartolomeo Squarotti. I quattro liberati vengono condotti nelle Langhe e trovano ospitalità presso il Distaccamento comandato dal “Ten. Lupo” Gabbrielli. Non passa molto tempo, i rapporti tra Ombra ed i componenti del Comando Patrioti Sezione Langhe diventano via via sempre più difficili e conflittuali. Ombra sollecita il Comando Garibaldino di Barge ad inviare nelle Langhe “dei Compagni affidabili” per prendere il comando della formazione. Da Barge inviano il tenente Giovanni Latilla “Nanni” e l’esponente comunista Luigi Capriolo. Da testimonianze ed altre fonti trovate, è emerso che la causa del contendere sarebbe stata dovuta al fatto che i Patrioti delle Langhe avrebbero avuto l’intenzione di staccarsi dalle Garibaldi per costituire una Brigata socialista (“Matteotti”) nelle Langhe.

La questione piuttosto “spinosa” venne risolta dal Comando dello SD-SS di Torino, inviando nelle Langhe una squadra di SS italiane agli ordini di Adelmo Guerraz, per dare supporto alla Squadra antipartigiana costituita dall’UPI di Asti, i “Diavoli Neri” al comando del criminale Emilio Poggi.

Con la collaborazione di spie e traditori infiltrati nei Patrioti delle Langhe, le SS riescono a catturare l’intero Comando Patrioti nella notte tra il 16 ed il 17 maggio 1944. Il giorno 17 viene scatenato un rastrellamento a vasto raggio nelle Langhe, con la cattura di 55 giovani Patrioti delle Langhe (su un organico di 80). I catturati vengono portati nel carcere di Asti. In maggior parte saranno deportati o consegnati ai Repubblichini (dati rilevati dal registro del Carcere di Asti). Bartolomeo Squarotti, con due dei giovani della Squadra Comando ed un altro ancor più giovane partigiano, vennero fucilati a Mussotto d’Alba il 1° giugno ’44. Il “Tenente Gigi” Luigi Fiore, con tre dei giovani della Squadra Comando ed uno dei quattro Comunisti che erano stati fatti evadere dal Carcere di Asti, Giuseppe Vairo, che quella notte era con loro, vennero caricati sul treno per Torino per essere poi deportati. Durante il viaggio, il convoglio dovette fermarsi a causa dell’interruzione della linea ferroviaria per un sabotaggio operato dai dei Partigiani socialisti, del gruppo di Carlo Cattaneo. Il “Tenente Gigi” riuscì a scappare, restando solo leggermente ferito. Riuscì a raggiungere Mango, dove la sua famiglia, che era di Carmagnola, aveva due cascine. Nella notte del 30 giugno, dei “Partigiani” lo prelevarono e di lui non si ebbero più notizie. Un ex partigiano di Carmagnola ha dichiarato che i Mezzadri di Fiore, al processo per la dichiarazione della sua “morte presunta”, avrebbero detto che quei Partigiani erano “Garibaldini”. Nel frattempo i Garibaldini hanno preso il controllo dei sopravvissuti al rastrellamento ed hanno costituito la XVI Brigata Garibaldi.

Come riportato all’inizio, questa Ricerca Storica è stata consegnata agli Istituti della Resistenza di Torino, Cuneo ed Asti. A cura del sottoscritto la Ricerca è stata inserita in un sito caricato in Rete: http://www.diavoli-rossi.it/

Il sottoscritto ha creato anche un Gruppo su FB: Guerra Partigiana nelle Langhe.

Per la vicenda del “Tenente Gigi” è stata aggiunta nel sito, nel 2022, nella Sezione 3, un aggiornamento: vedere i capitoli 53.1. – 53.2. – 53.3.:

http://www.diavoli-rossi.it/Sezione-3/a0-capitoli/DR3-53-1_Aggiornamento-capitolo-27.pdf

http://www.diavoli-rossi.it/Sezione-3/a0-capitoli/DR3-53-2_Aggiornamento-capitolo-31.pdf

http://www.diavoli-rossi.it/Sezione-3/a0-capitoli/DR3-53-3_Aggiornamento-capitolo-43.pdf

e-mail: diavoli.rossi.langhe@gmail.com

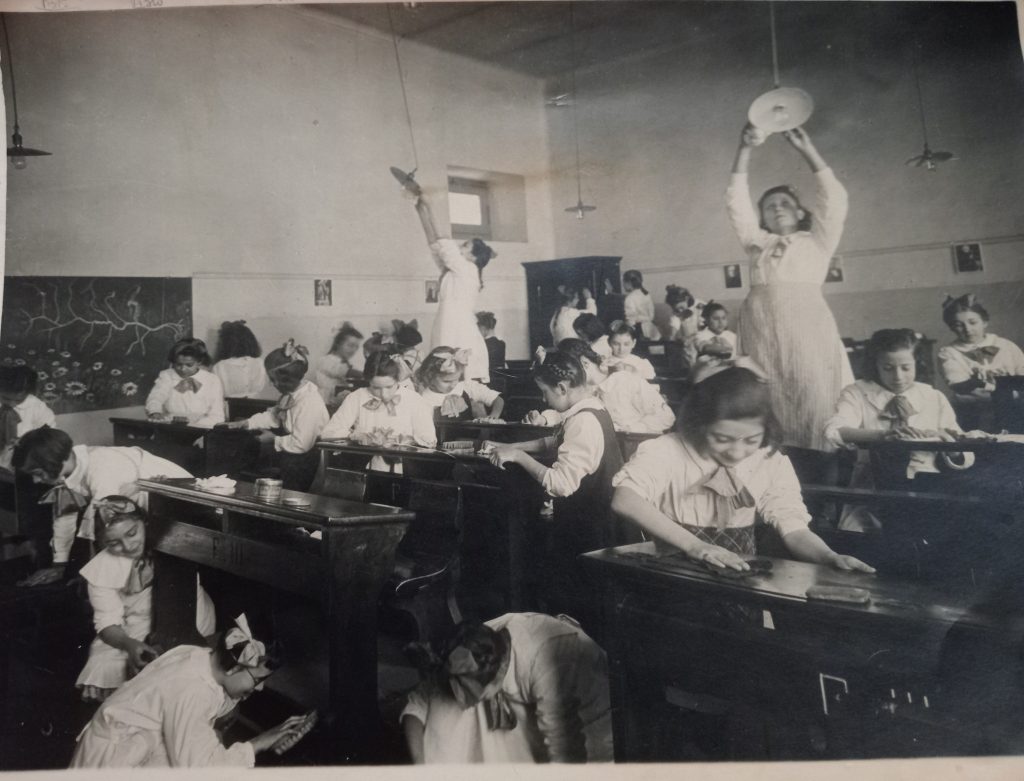

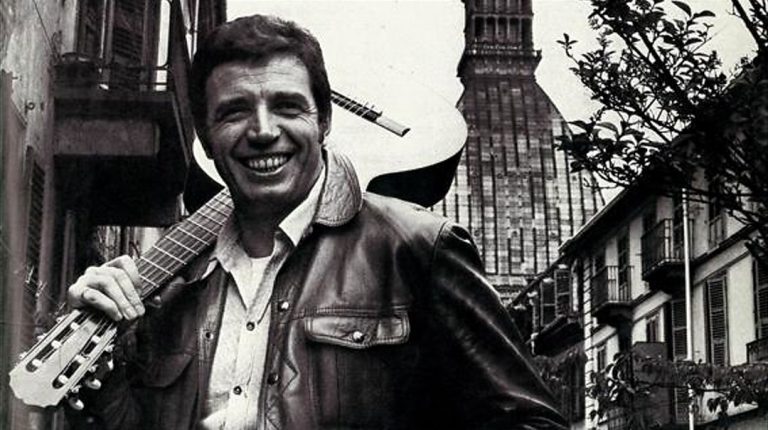

Nelle foto:

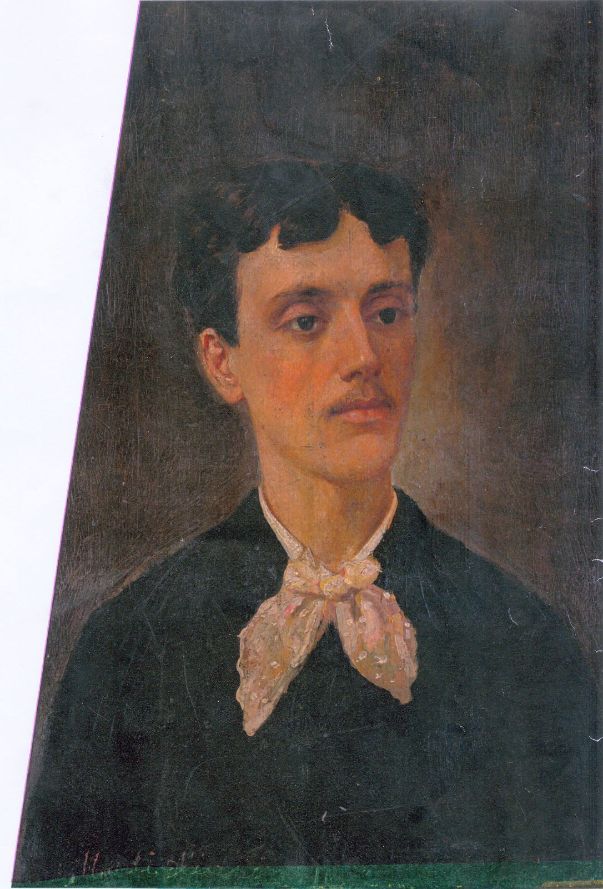

Bartolomeo “Nino” Squarotti – Commissario-Comandante della banda “Stella Rossa” di Mombarcaro (Distaccamento “Langhe” della IV Brigata Garibaldi “Cuneo”), poi componente del “Comando Patrioti Sezione Langhe” come Commissario e Comandante del Distaccamento “Biondo” (i “Diavoli Rossi”). Nomi di battaglia utilizzati: “Ivan” e “Sergio”. “Nino” era lo pseudonimo col quale veniva abitualmente chiamato in famiglia e dagli amici e conoscenti.

Meghi: Margherita Mo “Meghi” – staffetta partigiana della formazione “Autonoma” di Piero Balbo “Poli”.

La baita utilizzata dal Comando Patrioti delle Langhe come una delle sedi del Comando, situata sulla collina sovrastante il torrente Riavolo, tra Cissone e Roddino. E’ dove avvenne l’imboscata delle SS del Comando SD-SS di Torino nella notte tra il 16 ed il 17 maggio 1944. Una scattata nel 1997, l’altra nel 2017.

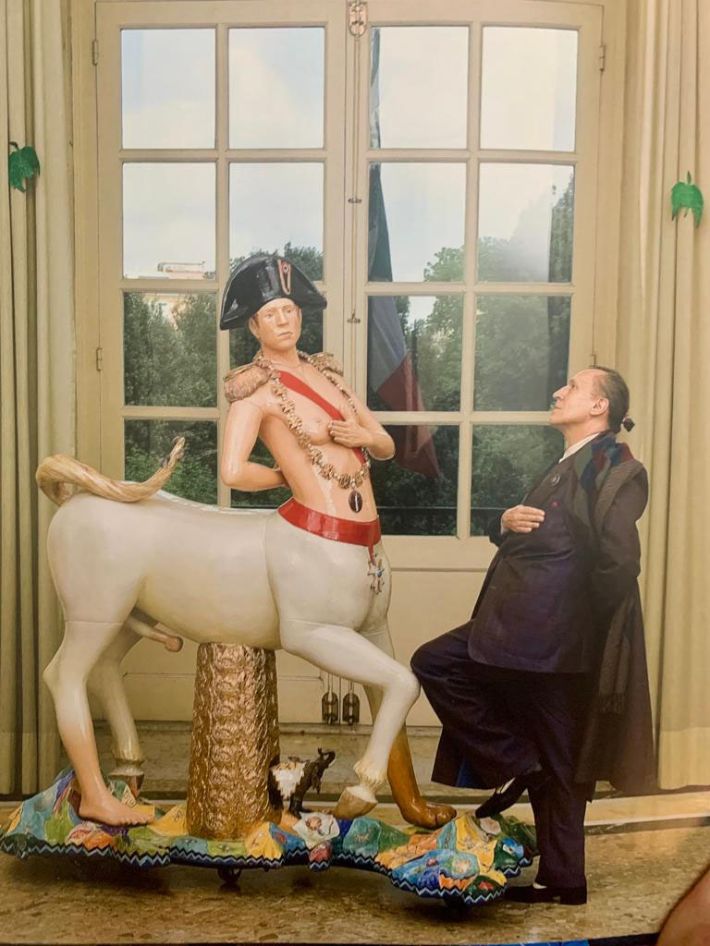

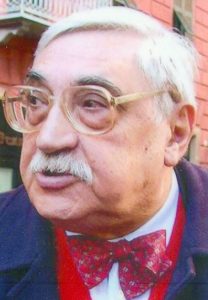

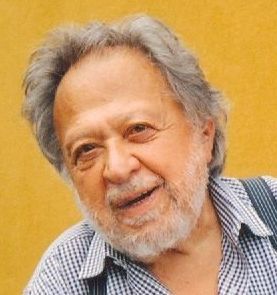

Nel 1983, a Rio de Janeiro, dov’ero arrivato, trasferito d’ufficio per la chiusura dell’Istituto Italiano di Cultura di Brasilia, il direttore, che aveva già lavorato con me all’Istituto di Brasilia, era Salvatore Amedeo Zagone (La Spezia, 13.2.1931 – 25.10.2016), docente di materie letterarie nelle scuole superiori e giornalista che, sul dinamismo vivace della sua professione, aveva impostato tutta la vita, gestendo e promuovendo, anche in Brasile, ogni attività. con quel dire diretto, che era del suo carattere, mi chiese se non volevo scrivere un pezzo, per il centenario della nascita di Modì “naturalmente in portoghese” per la rivista che aveva iniziato a pubblicare proprio in quell’anno. Certamente l’invito era motivato dalla stima, soprattutto, perché sapeva della mia attività artistica, infatti aveva apprezzato le mie tavole a fumetti per la

Nel 1983, a Rio de Janeiro, dov’ero arrivato, trasferito d’ufficio per la chiusura dell’Istituto Italiano di Cultura di Brasilia, il direttore, che aveva già lavorato con me all’Istituto di Brasilia, era Salvatore Amedeo Zagone (La Spezia, 13.2.1931 – 25.10.2016), docente di materie letterarie nelle scuole superiori e giornalista che, sul dinamismo vivace della sua professione, aveva impostato tutta la vita, gestendo e promuovendo, anche in Brasile, ogni attività. con quel dire diretto, che era del suo carattere, mi chiese se non volevo scrivere un pezzo, per il centenario della nascita di Modì “naturalmente in portoghese” per la rivista che aveva iniziato a pubblicare proprio in quell’anno. Certamente l’invito era motivato dalla stima, soprattutto, perché sapeva della mia attività artistica, infatti aveva apprezzato le mie tavole a fumetti per la  Una delle ultime volte che incontrai il collega Gheduzzi, forse nel 2007, però, con quello sguardo accattivante che gli era proprio, porgendomi le fotocopie di due dattiloscritti (una lettera, su due facciate dalla quale era stata tolta la firma, e un biglietto affatto anonimo) e di alcune immagini, mi disse: “se vuoi dilettarti, fa un buon uso tu di queste cose!” … Non mi ricordai di avere pensato più a quelle carte, anche se, nel frattempo, c’è stato il centenario della nascita di quell’artista, ma so che finalmente è giunto il momento di prenderle in considerazione (almeno il biglietto e alcune delle immagini a cui esso allude), per ritornare nel tempo ai miei trent’anni, quando, con Modigliani, iniziavo a scrivere il mio primo saggio perché scriverne ancora, mi permette di ricordare alcune vivacità della mia gioventù e due amici che non sono più tra noi.

Una delle ultime volte che incontrai il collega Gheduzzi, forse nel 2007, però, con quello sguardo accattivante che gli era proprio, porgendomi le fotocopie di due dattiloscritti (una lettera, su due facciate dalla quale era stata tolta la firma, e un biglietto affatto anonimo) e di alcune immagini, mi disse: “se vuoi dilettarti, fa un buon uso tu di queste cose!” … Non mi ricordai di avere pensato più a quelle carte, anche se, nel frattempo, c’è stato il centenario della nascita di quell’artista, ma so che finalmente è giunto il momento di prenderle in considerazione (almeno il biglietto e alcune delle immagini a cui esso allude), per ritornare nel tempo ai miei trent’anni, quando, con Modigliani, iniziavo a scrivere il mio primo saggio perché scriverne ancora, mi permette di ricordare alcune vivacità della mia gioventù e due amici che non sono più tra noi.

Il bel tempo quest’anno ci fa aspettare, poco sole, niente bagni e tintarella, almeno nella nostra parte della penisola. In attesa di dare ufficialmente il via alla stagione estiva possiamo passare il tempo libero, soprattutto nel fine settimana, visitando le meraviglie della nostra regione. Tra i tanti stili e architetture l’arte romanica e’ quella che personalmente preferisco, probabilmente per la sua semplicita’ che ha il potere di creare una strada diretta verso il divino, un accesso semplice alla spiritualita’. Gli elementi tipici di questo stile sono gli archi a tutto sesto, le volte a crociera, il matroneo ovvero un loggiato posto sopra le navate laterali, una volta dedicato alle donne, la facciata esterna costruita a capanna o a salienti, il rosone che somiglia ad una grande finestra rotonda che corrisponde alla navata principale interna.

Il bel tempo quest’anno ci fa aspettare, poco sole, niente bagni e tintarella, almeno nella nostra parte della penisola. In attesa di dare ufficialmente il via alla stagione estiva possiamo passare il tempo libero, soprattutto nel fine settimana, visitando le meraviglie della nostra regione. Tra i tanti stili e architetture l’arte romanica e’ quella che personalmente preferisco, probabilmente per la sua semplicita’ che ha il potere di creare una strada diretta verso il divino, un accesso semplice alla spiritualita’. Gli elementi tipici di questo stile sono gli archi a tutto sesto, le volte a crociera, il matroneo ovvero un loggiato posto sopra le navate laterali, una volta dedicato alle donne, la facciata esterna costruita a capanna o a salienti, il rosone che somiglia ad una grande finestra rotonda che corrisponde alla navata principale interna. A Staffarda di Revello in provincia di Cuneo si trova l’omonima abbazia, uno dei monumenti medioevali piu’ grandi del Piemonte, incorniciata dai monti soprattutto da sua maesta´il Monviso. Benedettina cistercense fu fondata tra il 1122 e il 1138 e, oltre alla chiesa, comprende un chiostro e una foresteria. In localita´Albugnano spicca l’Abbazia di Vezzolano, magnifico esempio di arte romanica che, secondo la tradizione, fu fondata da Carlo Magno. Una particolarita´ al suo interno e’ data dalla navata centrale che è divisa trasversalmente da un pontile decorato, elemento abbastanza raro se non in qualche altra chiesa oltrealpe. Tra le risaie del novarese si nota certamente l’Abbazia dei Santi Nazario e Celso fondata nel 1040 in un clima sobrio e raccolto e affidata anche questa ai benedettini. Con i suoi affreschi cinquecenteschi e il chiostro quadrangolare e’ un affascinante esempio di architettura gotico-lombarda. Se ci si sposta verso Alessandria, invece, c’e’ il maestoso monastero di Santa Giustina di Sezzadio risalente all’epoca Longobarda. Immerso nelle colline del Monferrato conserva il pavimento in marmo bianco e nero che raffigura immagini floreali stilizzate.

A Staffarda di Revello in provincia di Cuneo si trova l’omonima abbazia, uno dei monumenti medioevali piu’ grandi del Piemonte, incorniciata dai monti soprattutto da sua maesta´il Monviso. Benedettina cistercense fu fondata tra il 1122 e il 1138 e, oltre alla chiesa, comprende un chiostro e una foresteria. In localita´Albugnano spicca l’Abbazia di Vezzolano, magnifico esempio di arte romanica che, secondo la tradizione, fu fondata da Carlo Magno. Una particolarita´ al suo interno e’ data dalla navata centrale che è divisa trasversalmente da un pontile decorato, elemento abbastanza raro se non in qualche altra chiesa oltrealpe. Tra le risaie del novarese si nota certamente l’Abbazia dei Santi Nazario e Celso fondata nel 1040 in un clima sobrio e raccolto e affidata anche questa ai benedettini. Con i suoi affreschi cinquecenteschi e il chiostro quadrangolare e’ un affascinante esempio di architettura gotico-lombarda. Se ci si sposta verso Alessandria, invece, c’e’ il maestoso monastero di Santa Giustina di Sezzadio risalente all’epoca Longobarda. Immerso nelle colline del Monferrato conserva il pavimento in marmo bianco e nero che raffigura immagini floreali stilizzate.