Sino al 3 maggio, nelle sale di Palazzo Chiablese

“Un pittore in viaggio”, da Pisa dove era nato nel 1563 a Roma presso uno zio che era capitano delle Guardie di Castel Sant’Angelo e a cambiare il primo nome di Orazio Lomi, poi le Marche e Genova su invito del giovane patrizio Antonio Sauli, prezioso committente, la Torino di Carlo Emanuele I e l’anno trascorso nella Parigi di Maria de’ Medici, l’incontro con il Duca di Buckingam, potente favorito di Carlo I d’Inghilterra, che lo spinge, lui sessantatreenne, a raggiungerlo a Londra, dove avrà (il 31 gennaio 1628) una rendita annuale di cento sterline e dove si tratterrà sino alla morte, nel 1639. Una vita, quella di Orazio Gentileschi, uomo artista padre amico imputato cortigiano, destinata a trascorrere tra le diverse corti d’Europa, a proporre l’arte sua nella continua ricerca di un incarico stabile e fortunato, a reclamare per se stesso – ma non soltanto: “mi ritrovo una figliuola femina con tre altri maschi, e questa femina, come è piaciuto a Dio, havendola drizzata nella professione della pittura, in tre anni si è talmente appraticata, che posso ardir de dire che hoggi non vi sia pare a lei, havendo per sin adesso fatte opere, che forse principali Mastri di questa professione non arrivano al suo sapere, come a suo luogo e tempo farò vedere a Vostra Altezza Serenissima”, scriveva alla Granduchessa di Toscana nel luglio del 1612, facendole un piccolo ritratto delle doti pittoriche di Artemisia – quei riconoscimenti che una lunga professione gli davano ormai per largamente acquisiti. “Il suo spirito è di ricercatore, il suo temperamento è di vagabondo”, l’avrebbe tramandato nel 1916 Roberto Longhi nel suo “Gentileschi padre e figlia”, di lui avrebbero ancora trattato scrittrici insigni, sebbene di riflesso, filtrando i ricordi e le tante storie attraverso gli occhi di Artemisia, tra romanzo e saggio, Anna Banti (nel ’47, dopo la prima stesura di tre anni prima andata persa tra le macerie del conflitto, a delineare con l’arte i rapporti non sempre felici con il padre, “vittima pregiudizialmente dannata” l’avrebbe definita Gianfranco Contini), Alexandra Lapierre e una appassionata Melania Mazzucco, appassionata in un self-portrait a rivendicare il desiderio d’affermazione e di libertà pittorica della giovane pittrice romana.

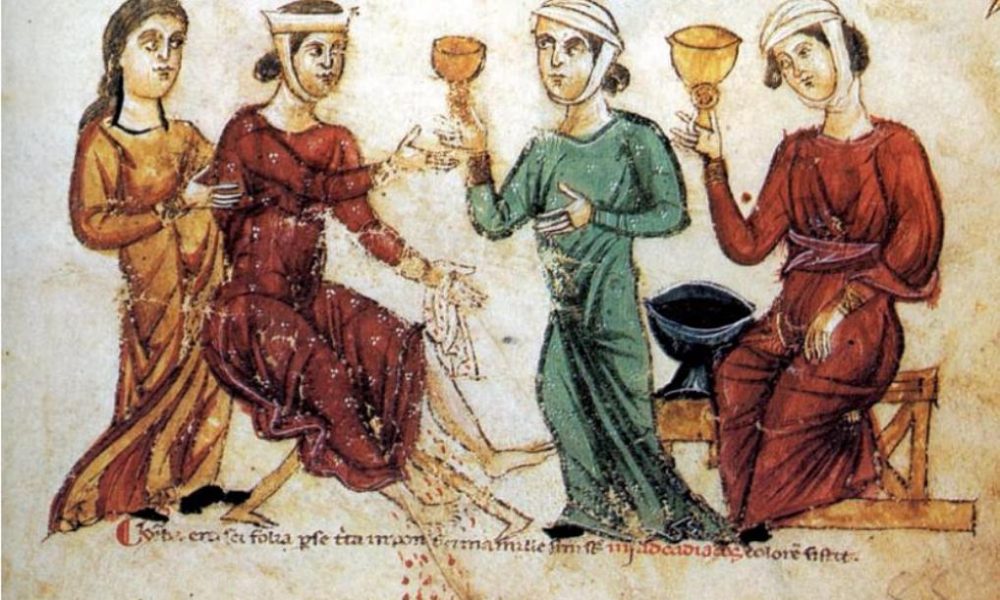

Quello di Orazio non è soltanto un percorso attraverso le strade dell’Europa. È una strada ad ampie tappe, saggiate e messe in opera, felicemente, un punto di partenza che guarda al Manierismo elegante di fine Cinquecento per avvicinarsi a un naturalismo caravaggesco grazie a un puro linguaggio luministico – negli ultimi passi della mostra lo straordinario “Mosè salvato dalle acque” (1633), dipinto per Filippo IV di Spagna, opera “chiara e preziosa”, di grande “grazia compositiva”, un conclave femminile dove l’attenzione ai colori e il loro intersecarsi si riverberano nelle vesti sontuose, dove l’epoca antica di riveste di contemporaneità, dove pettinature e diademi e gioielli tendono al capolavoro, “per poi approdare a una pittura di raffinata eleganza e vibrante cromia, sempre contraddistinta da una cifra personale”, leggiamo in uno dei quadri riassuntivi che ci accompagnano esaurientemente nella visita. Una dolcezza e una raffinatezza che entrano in conflitto con un carattere scontroso e un comportamento troppe volte burbero, fiero e lontano dal mondo, avverso: possiamo credere al nemico di sempre Giovanni Baglione, “se Horatio Gentileschi fusse stato di umore più pratticabile, hauerebbe fatto assai buon profitto nella virtù, ma più nel bestiale, che nell’humano egli dava”, possiamo a maggior ragione credere a quel ritratto con cui Antoon van Dyck – i due artisti s’incontrarono prima a Genova per rivedersi alla corte londinese di Carlo I – ce lo tramanda, avvolto nella sontuosa cappa e con quel sopracciglio alzato che vorrebbe d’un colpo intimorire il mondo.

Una strada a cui la mostra torinese – nelle sale di palazzo Chiablese sino al 3 maggio, suddivisa in dieci sezioni, con la curatela di Annamaria Bava e Gelsomina Spione, prodotta e organizzata dai Musei Reali di Torino e da Arthemisia, promossa dal Ministero della Cultura e dall’Università torinese nell’ambito di Olimpiade Culturale di Milano Cortina 2026 – vuole rendere giustizia piena e portare l’artista a riappropriarsi del ruolo che gli spetta, rivalutare ancor più, dopo l’appuntamento allo scadere del secolo scorso suddiviso tra la National Gallery di Londra, il Museo di Bellas Artes di Bilbao e il Museo del Prado di Madrid, dopo quello che vedeva ad inizio del nuovo millennio le esposizioni di Roma e New York e Saint Louis, una delle figure principali del Seicento e il suo talento, con un’attenta selezione di opere che lo pongono altresì a confronto con differenti nomi della sua epoca, non soltanto Caravaggio, ma il fratello Aurelio (“Adorazione del Magi”, 1613 circa, su commissione di Amedeo Dal Pozzo, marchese di Voghera, per la chiesa di San Domenico di Biella) e la figlia Artemisia (“La conversione di santa Maria Maddalena”, 1613/1615, dagli Uffizi, più nobildonna in quella veste di lucente seta gialla che santa posta sugli altari, unico oggetto di vanità lo specchio a lato realisticamente allontanato mentre il personaggio di Caravaggio, alla Doria Pamphilj, in completo abbandono e in una veste meno appariscente, ha sparso ai suoi piedi collane monili e profumi: certo è a questa più vicina la “Maddalena” della collezione Sursock di Beirut, primi anni dei seicenteschi anni Trenta, un dialogo intimo tra la santa e l’Eterno, opera danneggiata nella grande esplosione che nel ’20 ha sconvolto la capitale e splendidamente restaurata), Simon Vouet e van Dyck (in mostra, il ritratto dei tre figli maggiori del sovrano inglese del 1635, oggi alla Sabauda), Guido Reni con il “Martirio di Santa Caterina” (dal Museo Diocesano di Albenga: tela realizzata nel 1601 per il banchiere Ottavio Costa, colto collezionista, dove il pittore bolognese reinterpreta e attenua i contrasti chiaroscurali e la fisicità caravaggeschi, dove forse ha guardato alla remissività e all’irruenza del “Martirio” della Cappella Contarelli) e lo stesso Baglione.

Opere che giungono, oltre che da collezioni private, dal Vaticano (“Giuditta e Abra con la testa di Oloferne”, di inizio anni Venti, in cui il padre sceglie soluzioni meno cruente confrontate con quelle di Artemisia, visibilissimo zampillare di sangue, legittima giustiziera la ragazza nel decollare ipso facto quel condottiero assiro che nella memoria le faceva ancora una volta mulinare nella mente la violenza di Agostino Tassi) e da Firenze, da Roma (palazzo Spada e palazzo Barberini), dal Louvre e dal Prado, dai Musei Nazionali di Genova (“Sacrificio d’Isacco”, con una importante diagonale di personaggi a dividere luce e oscurità) e dai Musei d’Arte Antica di Bologna, dal Sursock Palace di Beirut, dalla Sabauda torinese: dove abbiamo la fortuna di avere esposto quello che è uno dei capolavori oggi in mostra, uno dei vertici dell’arte dell’artista, quella “Annunciazione” che egli inviò nel 1623, da Genova tramite il figlio Francesco, a Carlo Emanuele I, con una lettera datata 24 aprile, dove ricorda i suoi precedenti servizi per il duca, nel tentativo che risulterà infruttuoso d’accattivarsi i suoi favori. Smaccato ossequio ai Savoia che si erano fregiati dell’ordine cavalleresco dell’Annunziata, opera piena di grazia e devozione e obbedienza, a iniziare dalla minuta scenografia della stanza alla postura della Vergine che, mentre stringe un lembo del mantello, rivolge in un misto di molteplici commozioni la mano verso l’Arcangelo: opera posta accanto a un’altra “Annunciazione”, quella della Basilica di San Siro a Genova, dell’anno precedente, su commissione di Antonio II Grimaldi Cebà in occasione delle proprie nozze, di formato più ridotto, di minor scelta dei colori, di piccole differenze (i piedi della Vergine, le finestre di diverso taglio e fattura), o di grandi, come quel tendaggio rosso che l’anno successivo avrebbe illuminato e reso assai più ricca la scena intera.

Senza dimenticare, tra lo svolgersi delle opere, tra religiosità e coloriture, tra affanni e incomprensioni, tra successi e richieste, i due processi della vita di Orazio: non soltanto quello per diffamazione (“per invidia”) del 1603 che vedeva il Baglione da un lato e gli accusati Caravaggio e Gentileschi dall’altro, uno spaccato d’epoca in cui sono coinvolti altri pittori e frequentatori con le loro curiose testimonianze e le loro rime irrispettose – “Gioan Bagaglia tu non sai un ah/ le tue pitture sono pituresse/ volo vedere con esse/ che non guadagnara/ mai una patacca/ che di cotanto panno/ da farti un paro di bragesse/ che ad ognun mostrarai/ quel che fa la cacca…”; e quello, di molto più doloroso e di lunga durata, che si svolge tra umilianti interrogatori e torture e deposizioni – il sarto, la lavandaia, il barbiere, il locandiere, il vicino di casa, la servitrice e il negoziante di colori di via del Corso, il mesticatore di blu oltremare -, contro il collega e fino a ieri stretto collaboratore, in Quirinale e nel Casino Borghese, Agostino Tassi, che fu riconosciuto colpevole dello stupro di Artemisia il 27 novembre 1612, unito alla corruzione dei testimoni e alla diffamazione di Orazio: su domanda del giudice Gerolamo Felice scelse l’esilio (l’opzione erano cinque anni di lavori forzati), fuori del territorio del Papato: ma che non scontò mai effettivamente la pena. Artemisia si sposò due giorni dopo con il pittore Pierantonio Stiattesi, più una scelta di Orazio che sua.

Elio Rabbione

Nelle immagini: di Orazio Gentileschi, al centro e a destra, l’”Annunciazione” di Torino e di Genova; “Giuditta e Abra con la testa di Oloferne”, Pinacoteca dei Musei Vaticani; “Sacrificio di Isacco”, Musei Nazionali di Genova; “Mosè salvato dalle acque”, Museo Nazionale del Prado, Madrid.