In programma martedì 19 marzo.

Leggi la notizia su ”Il Canavesano e dintorni” ⤵️

Ivrea, il 19 al Polo H si presenta ‘Matteotti’ di Pier Franco Quaglieni

In programma martedì 19 marzo.

Leggi la notizia su ”Il Canavesano e dintorni” ⤵️

Ivrea, il 19 al Polo H si presenta ‘Matteotti’ di Pier Franco Quaglieni

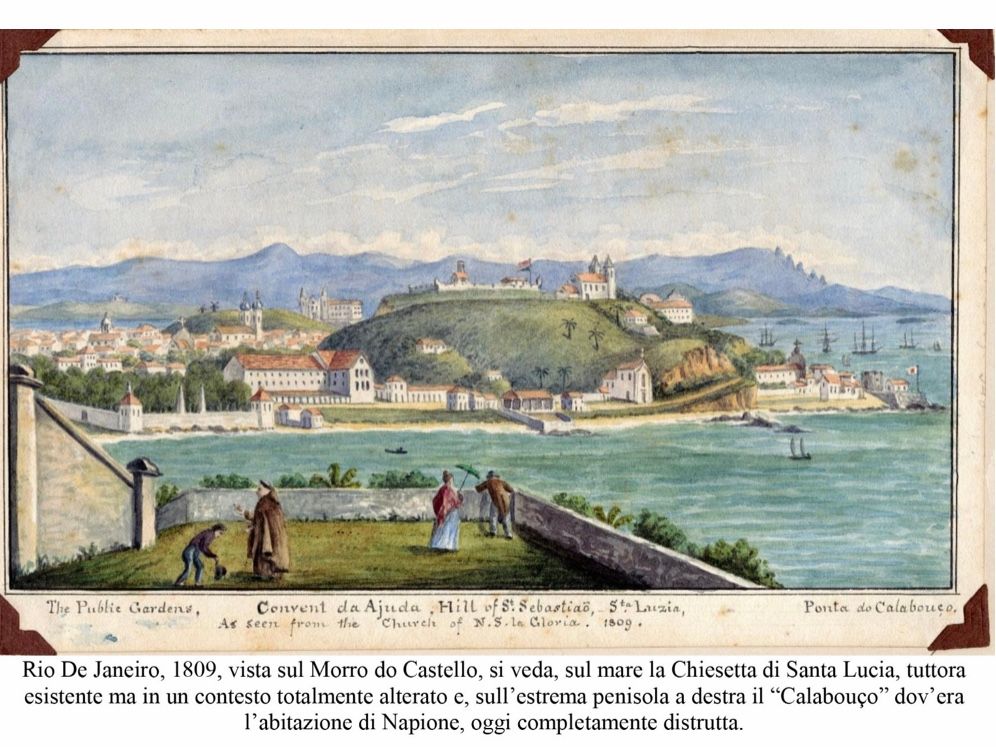

Carlo Antonio Napione a Rio abitava non lontano da dove, prima di rientrare a Torino nel 1985, ho vissuto i miei ultimi anni in Brasile. Ai suoi tempi si parlava di “Morro do Castello” (cioè Collina del Castello) mentre, negli anni Ottanta, là non rimaneva più traccia di una zona alta e il nome designava appena una regione al Centro della città, vicina all’Aeroporto Santos Dumont. Quella zona era nata nel 1922 a seguito dello spianamento della collina omonima, ma, con lo spostamento di terra e altri materiali di sgombero, si alterò irreversibilmente la morfologia del territorio, non solo eliminando ogni traccia dell’altura, ma addirittura ricolmando alcune insenature della costa. Per documentare visivamente l’ambiente, ricorro qui a un delicato acquarello del 1809, mentre più avanti darò testimonianza dei funerali di Napione al convento di Sant’Antonio a Rio con l’immagine dello stesso luogo con un corteo funebre (la litografia è tratta dal libro «Voyage pittoresque et historique au Brésil» che il parigino Jean Baptiste Debret pubblicò a Parigi da Firmin Didot et frères tra 1834 e 1839, dopo aver vissuto a Rio per quindici anni, a partire dal 1816).

Nell’ambito del Castello, Napione era proprio di casa, e tra noi, torinesi, sebbene distanti nel tempo, si venne a creare una buona sintonia intanto che, per conoscerlo, indagavo su di lui e lo studiavo. – Ai miei tempi, quando si facevano questi studi dal Sud America, si partiva un po’ svantaggiati, perché, non essendoci ancora internet, i contatti si svolgevano esclusivamente per posta, e questo costringeva a lunghi periodi di attesa tra la richiesta e l’arrivo delle informazioni (che spesso non arrivavano neppure) …

Personalmente, non mi lamento affatto di aver utilizzato ancora i mezzi di comunicazione più tradizionali. Infatti, così facendo, ho meglio apprezzato in un lettera di Napione per il fratello, quando scriveva di doversi affrettare per chiudere la pagina poiché la candela stava consumandosi ma, col moccolo ancora acceso, avrebbe ancora dovuto sciogliere la ceralacca per sigillarla, prima di consegnarla al postiglione che era pronto a partire… perché sono quelle delle considerazioni di grande vivacità. Su quei fogli però, le annotazioni di chi aveva ricevuto le lettere, non sono meno significative perché ci permettono di dire come non fosse poi così lento il servizio postale internazionale tra Sette e Ottocento! Soprattutto, tornando alle considerazioni sulle nostre corrispondenze però, dirò che quelle lettere mi hanno permesso di stabilire buoni contatti con studiosi di tutto il mondo (dei quali conservo gli autografi), in particolare voglio ricordare che, dall’Italia, Luigi Bulferetti mi rispose subito (chiamandomi “collega”, titolo che, subito, mi premurai di rettificare) e poi mantenne con me un’amicizia che sarebbe durata fino alla sua morte (per questo mi domando perché mai, a richiesta di un innominato e innominabile referee, io dovrei raccontare di un mio alunnato presso di lui, se mai ci fu?). Nella Rio de Janeiro, di quei miei anni, incontrai anche il generale di divisione Francisco de Paula e Azevedo Pondé, storico militare di fama mondiale (il cui nome Luciano Tamburini pretendeva che io rettificassi per adeguarlo alla forma errata riportata da un repertorio statunitense)! Ma, lasciamo da parte quelle assurde pretese, posso ricordare che, in entrambi i Paesi, i due studiosi furono i primi che, negli anni Sessanta, si occuparono di Napione. (Io, che sono intervenuto collegando le indagini e gli studi fatti in Europa con quelli brasiliani, sono stato il primo a fare questa sintesi, rimediando alla dicotomia che è nelle biografie di tanti i personaggi le cui vite si sono svolte su continenti diversi.

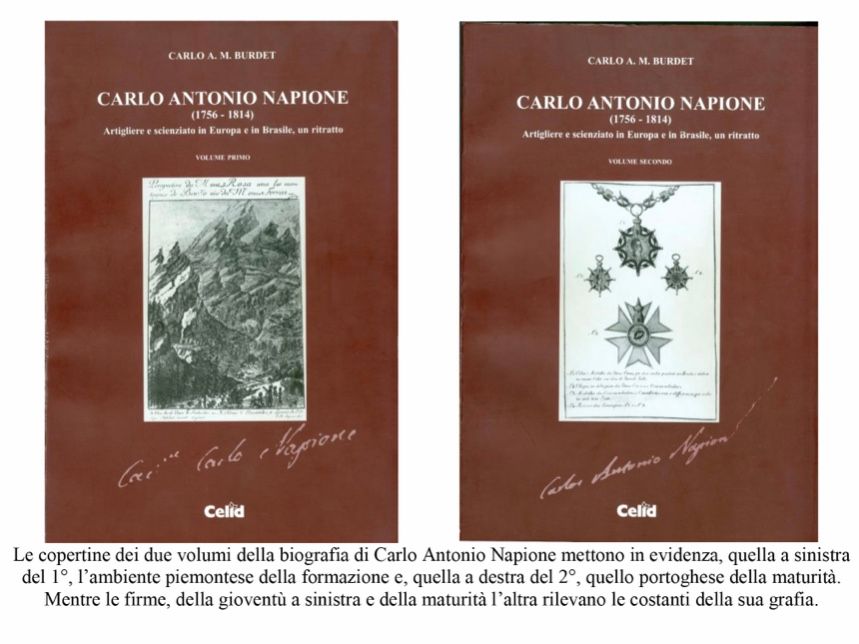

Ho dedicato una ventina d’anni ai miei approfondimenti, e li ho conclusi pubblicando gli esiti dei miei studi in due corposi volumi (le cui copertine riprendo qui sopra), (che, prima che fossero stampati, un’operatrice culturale, che a Torino ha voce in capitolo, con tutta la delicatezza dell’elefante nel negozio di porcellane, definì un “mastodonte”). Ora per allora le ribatto che per un personaggio come Napione, la cui vita fu ricca di attività e di viaggi, non bastava un profilo minimo ma, poiché su di lui si era detto poco o nulla, era necessario ricostruirne la storia e, siccome i documenti che lo riguardano erano tantissimi e per lo più inediti, bisognava raccoglierli, studiarli, renderli pubblici un po’ come si fa nelle cause di canonizzazione dei santi.

Non si trattava neppure di un lavoro semplice perché si doveva ricollegare il periodo piemontese (e europeo) della sua vita a quello portoghese (e brasiliano), quindi, una volta raccolti i documenti in giro per il mondo, era necessario trascriverli (ed erano tanti) e poiché, tra quelli, molti erano in Portoghese, Svedese e Tedesco, bisognava tradurli, mentre si poteva credere che, trascritti, bastasse solo pubblicare quelli in Italiano e Francese (però, se si pensa al riferimento a Lagrangia nelle carte di Papacino D’Antoni che vi ho già segnalato, si può pensare che serva a poco pubblicare i documenti dopo averli recuperati, e questo anche se li abbiamo anche trascritti e annotati)!

Napione fu un artigliere, un chimico, un mineralogista e un metallurgo notevole, e in vita aveva avuto onori (come le nomine a Cavaliere dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, di Torre e Espada, Grande de Portugal) e riconoscenze [quali la chiamata alle: Reale Accademia delle Scienze di Torino, Societät Der Bergbaukunde (Società Montanistica di Germania), Kungl. Vetenskapsakademie (Accademia delle Scienze di Stoccolma), Jenaische Mineralogische Societät (Società Mineralogica di Jena), Academia Real de Sciencias e Sociedade Real, Maritima, Militar, e Geografica di Lisbona], nel tempo aveva poi anche assunto (come specificherò più avanti) diversi incarichi di responsabilità, ma la sua vita, un po’ come quella della più parte di noi, non fu mai distinta per degli atti eroici, ché, come, da giovane, ebbe a scrivere al fratello, nello scendere e salire per le miniere dell’Alta Europa, si trovava soddisfatto anche se era stanco come un mulo e sporco come un maiale!

Mi domando allora a chi giovi sapere che nella biografia sintetica, che di lui pubblicò il Dizionario Biografico degli Italiani, citando i miei studi, qua e là, quasi di proposito, abbia disseminato notizie fake che non si potranno mai confermare. Io lo segnalo domandandomi che senso ha per la Storia dire che un simile racconto è ispirato ai miei studi? Infatti quelle affermazioni mi denigrano, accusandomi indirettamente di falsità, e screditano il mio onesto e scrupolosissimo lavoro … – allora ribatto, ricordando che i pezzenti “più fortunati” vivono nella Capitale, perché sanno che, se allungano la mano sulle cose degli altri, ci sarà sempre un’indulgenza plenaria che concederà loro l’assoluzione piena della colpa e, senza che sia loro richiesto di restituire il mal tolto e senza che debbano nemmeno scusarsi, non saranno mai tenuti a pentirsi di nulla? – Ben altra cosa sono il senso di dignità e l’orgoglio per un “bel lavoro” fatto che i nostri vecchi, geograficamente più vicini a Cornelis Jansen e a Jehan Cauvin (vulgo: Giansenio e Calvino), ci hanno trasmesso col ricordo della loro sana e serissima operosità!

Ma torniamo alla fine del nostro Napione che, per essere avvenuta nella “cidade maravilhosa”, fu davvero tutta tinta di colori foschi, non già da quelli vivaci di un carnevale carioca (dove con l’aggettivo intendo, come si deve, la città di Rio e non “tutto ciò che è brasiliano”, come erroneamente riferiscono tanti comunicatori disinformati). Su di essa domina il grigio con cui terminano tanti sogni e si sviluppano, per l’intera durata, gli incubi … per questo ora ritornerò meglio sull’ultimo periodo della sua vita, perché devo definire alcuni aspetti che avevo lasciato appena accennati. Nella fattispecie, nel capitolo 16° del mio Napione, accenno a una Donna Gertrude Maria Pereira Caldas, la quale, dopo aver assunto, per il nostro, un ruolo di governante, nel testamento, fu da designata sua erede universale. Dopo la pubblicazione del mio saggio, sono ritornato su quel personaggio femminile… in nessuno degli Almanacchi storici (quello di Lisbona per il 1807, ripubblicato integralmente nella «Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» Apêndice ao vol. 290 – 1971, e quello di Rio per il 1811, ripubblicato integralmente nel vol. 282 – 1969 della stessa rivista) non c’è traccia di lei… Questo potrebbe significare che fosse ancora troppo giovane, poiché i nostri documenti sono tutti di un intorno di tempo prossimo al 1814! Però tanto giovane io predo che non lo fosse, all’assumere la gestione e la custodia dell’abitazione del nostro cinquantaseienne.

Il Torinese abitava nel così detto “Calabouço” (nome che significa letteralmente “dungeon” e indica una “prigione”, una “segreta” o un “sotterraneo”, ma che, analogamente all’italiano “dongione”, può anche essere usato per la torre interna di un castello) su quei locali io già scrissi che erano accolti in una struttura, decentrata rispetto al vero e proprio castello, nei quali aveva funzionato una prigione e che erano stati scelti perché, in essi, Napione avrebbe installato anche il suo laboratorio chimico. Non dimentichiamo che si occupava di esplosivi (motivo per cui il laboratorio doveva presentare caratteristiche particolari e, nel caso, i muri rinforzati di una prigione potevano andare bene anche per quest’altro uso) e, poi, che, tra gli elementi che, normalmente, maneggiava, c’erano l’arsenico e il mercurio, solo per ricordarne due tra i più velenosi (ma di questo, se mai se ne occuperà chi vorrà approfondire il suo decesso) … Certamente poi, quella casa era frequentata dai militari subalterni suoi collaboratori. Ora, se ricordiamo che egli era Direttore della Fabbrica della Polvere e del Real Orto Botanico della Laguna Rodrigo de Freitas, Ispettore Generale di Artiglieria, Consigliere di Guerra del Consiglio Supremo Militare, Ispettore della Real Giunta degli Arsenali, Fabbriche e Fonderie, e che per quegli incarichi lui, che era straniero era apprezzato a corte e pagato bene, si può immaginare che questo causasse qualche gelosia, se non anche invidia tra alcuni esponenti dell’ambiente militare portoghese; e poiché si sa che, alla corte portoghese di Rio, erano abbastanza comuni i complotti e le congiure… così … dobbiamo ipotizzare che succedesse proprio contro di lui che, da qualche anno, essendo venuto meno il Conte di Linhares, aveva perso il protettore ufficiale, che non solo era ministro della guerra, ma un suo personale amico da lunga data, profondamente legato all’ambiente torinese dove aveva vissuto parecchi anni e aveva sposato un’Asinari di San Marzano!

Ma torniamo al Brasile! Casualmente, nella História Geral do Brasil di Francisco Adolfo de Varnhagen (vol. 3, t. V), ho ritrovato per ben due volte il nome di un portoghese, proprietario in Olinda, provincia di Pernambuco: Manuel José Pereira Caldas. La prima volta il 6 marzo, e l’altra, durante il governo repubblicano provvisorio di quelle terre, il 18 maggio 1817. Il nome, alla data del 9 maggio 1817, è accompagnato dall’epiteto di Robespierre della rivoluzione di Pernambuco e, nello stesso anno, un’efemeride ne chiarisce bene il perché, infatti riferisce che: «Il governo repubblicano di Pernambuco manda a fucilare un uomo impiegato al servizio del mare, per mantenere comunicazioni con il blocco del porto. Per questo e altri eccessi di potere contro gli europei, Manuel José Pereira Caldas meritò il soprannome di Robespierre». (Ephemerides nacionaes colligidas pelo Dr. J. A. Teixeira de Mello e publicadas na Gazeta de Noticias – tomo 1° – Rio de Janeiro, 1881, p. 295). Altri scritti più recenti poi, come la tesi di dottorato di Breno Gontijo Andrade (A Guerra das Palavras: cultura oral e escrita na Revolução de 1817, discussa a Belo Horizonte nel 2012), permettono di connotare meglio il personaggio. Così sappiamo che era portoghese di nascita, “doutor” (dottore, laureato in diritto), che iniziò la sua carriera in Brasile, nell’allora provincia della Paraiba, dove fu “ouvidor” (cioè: difensore civico), e che si dedicava anche all’amministrazione di uno zuccherificio di sua proprietà. In ultimo si ricorderà che, all’inizio del 1817, passava già i sessant’anni di età, quindi, citando lo storico Oliveira Lima, sapremo, ed è ciò che più importa, che era “dedicadíssimo à República e foi sanguinario nos seus ditos e pareceres, o que se confirma na documentação” e che, per quei suoi “pregi”, fu incaricato di scrivere la costituzione repubblicana di Pernambuco.

Uniti dallo stesso cognome (il quale è comune nella città portoghese di Braga), non sappiamo se e in che grado fosse parente della Gertrude, governante del generale, ma ci sono buoni presupposti per pensarlo e, quindi, per immaginarli coinvolti in un complotto ordito contro Carlo Antonio Napione, per questo ipotizzo che la morte del Cavaliere avvenisse per un omicidio deciso da un complotto ordito da un gruppo di rivoluzionari (vicini a quei repubblicani di Pernambuco che si sarebbero messi in luce per i fatti successivi) infatti, alla corte di Rio, essi contavano sull’appoggio di chi, appartenendo alla loro stessa organizzazione segreta, li avrebbe coperti e protetti… L’ipotesi non è così stravagante: nell’America Latina del tempo dominata dall’emblematica e sanguinaria figura di Simón Bolívar. Per questi motivi crediamo che la nostra non sia un’ipotesi del terzo tipo…

Carlo Alfonso Maria Burdet

(Dedico queste pagine alla memoria di Andrée Mansuy–Diniz Silva, Luigi Bulferetti e Raimondo Luraghi, storici di fama mondiale che, nel corso degli anni, seppero esprimermi la loro amicizia insieme alla stima per i miei studi).

17 marzo 2024 – dalle ore 10:00 alle ore 18:00

La società Sportiva più antica d’Italia e tra le più antiche al mondo celebra i suoi 180 anni di sport, impegno sociale, cultura e spettacolo con un evento dedicato alle donne importanti della sua storia e alle situazioni in cui ha dato un contributo importante all’emancipazione femminile.

Quattro registi e una coreografa stanno lavorando con ottantacinque artisti circensi per trasformare una parte di via Magenta e i 3000 mq dello storico palazzo della Società in un teatro vivente.

L’evento si svolgerà in un’intensa giornata con spettacoli, performance interattive e itineranti e una mostra che offriranno al pubblico l’opportunità di immergersi in un viaggio fantastico che farà rivivere la storia di questa rinomata Società e delle sue grandi donne attraverso l’arte del circo contemporaneo.

Il 17 marzo 2024 si celebra il 180° anniversario della Reale Società Ginnastica di Torino, fondata il 17 marzo 1844, esattamente 17 anni prima della proclamazione dell’Unità d’Italia avvenuta il 17 marzo 1861.

Per questa importante ricorrenza, la società sportiva più antica del nostro Paese e tra le più antiche al mondo ha deciso di organizzare un evento attraverso il quale immergersi in un viaggio che intreccia la sua storia con il tema cruciale dell’emancipazione femminile, riconoscendo il ruolo essenziale svolto da donne che, con tenacia e coraggio, hanno contribuito a rendere migliore la società, ampliando il prisma dei diritti fondamentali e il significato di uguaglianza. Un’iniziativa che vuole dare voce alle donne in un momento in cui le loro voci risuonano chiare e forti, contribuendo a sottolineare i progressi compiuti e a ispirare ulteriori miglioramenti necessari.

La Reale Società Ginnastica nacque da un’idea del famoso ginnasta svizzero Rodolfo Obermann, chiamato a Torino sotto il regno di Re Carlo Alberto per insegnare l’educazione fisica agli allievi dell’Accademia Militare.

Nel 1848 le fu concesso da Carlo Alberto quello che sarebbe divenuto il suo segno distintivo: il sigillo di Amedeo VI di Savoia, ancora oggi ben visibile sullo scudo nell’atrio di via Magenta e sul frontone d’ingresso.

Forgiato nel 1373, rappresenta la difesa del bene contro il male, vi è raffigurato il grifone o leone sabaudo e in mezzo campeggia il motto “Je atans mo: anstre” (Tendo al mio astro). Tale dono fu attribuito alla Società Ginnastica di Torino, elevata al titolo di Reale nel 1933, quale fregio distintivo per i meriti acquisiti dalla stessa “nel prezioso lavoro svolto a favore della gioventù”.

Nel corso degli anni la Reale Società Ginnastica ha contribuito a realizzare i sogni di innumerevoli individui, plasmando la storia della ginnastica e giocando un ruolo significativo nella crescita della società moderna.

Sul piano sportivo e agonistico ha svolto un ruolo importante per l’introduzione della ginnastica obbligatoria nelle scuole nel 1878, ha contribuito ad organizzare il primo campionato di calcio nel 1898 al quale ha partecipato, è stata insignita dal C.O.N.I. della Stella e del Collare d’Oro al merito sportivo, annovera 4 medaglie d’oro alle Olimpiadi, 10 medaglie d’oro vinte tra Campionati Europei, Universiadi e Giochi del Mediterraneo; oltre 100 Scudetti Tricolore, tra cui quello vinto nel Rugby, unico nella storia dello sport piemontese.

Ma la Reale Società Ginnastica è stata anche artefice di grandi iniziative e risultati sul piano sociale – ammissione della donna nel mondo dell’attività fisica con la fondazione della Scuola Magistrale Femminile nel 1866 – sul piano istituzionale e scolastico – decisivo impegno per l’introduzione della ginnastica nelle scuole nel 1878 e predisposizione dei programmi ufficiali di educazione fisica per la Pubblica Istruzione, per il Governo sabaudo prima e per il Governo italiano poi – e sul piano della medicina e dell’anatomia – fondazione della Scuola di Ginnastica Medica nel 1889 con lezioni di anatomia, studio delle reazioni fisiologiche sotto sforzo e molto altro.

L’EVENTO E I SUOI PROTAGONISTI

L’evento del 17 marzo 2024 celebrerà i punti salienti della storia della Società, concentrandosi sul contributo fondamentale che alcune donne hanno dato alla sua evoluzione.

Attraverso il linguaggio del circo contemporaneo, sul quale la Reale Società Ginnastica lavora con ottimi riconoscimenti dal 2002 attraverso il suo progetto FLIC Scuola di Circo, si esploreranno le storie di donne straordinarie che hanno partecipato attivamente alla costruzione del destino della Società, superando le sfide e perseguendo la realizzazione dei propri sogni.

Quattro registi e una coreografa stanno lavorano con ottantacinque artisti, tra attuali allievi ed ex-allievi della FLIC, per trasformare una parte di via Magenta e i 3000 mq dello storico palazzo della Società in un teatro vivente.

L’evento si svolgerà dalle 10:00 alle 18:00 con spettacoli, performance interattive e itineranti che offriranno al pubblico l’opportunità di immergersi in un viaggio fantastico che farà rivivere la storia di questa rinomata Società e delle sue grandi donne attraverso l’arte del circo contemporaneo.

Inoltre, all’interno del palazzo, appositamente preparato per l’evento, verrà allestita una mostra fotografica in omaggio a sette donne che hanno lasciato un’impronta significativa nella storia della società, ciascuna corredata

da un podcast.

Il viaggio inizierà dal 1866, per rivivere la nascita della prima scuola magistrale femminile, un momento fondamentale che ha aperto le porte dell’istruzione alle donne e ha gettato le basi per un futuro di parità e opportunità.

Si continuerà quindi esplorando la vita e le gesta di Andreina Sacco Gotta, atleta poliedrica e vincente tra il 1920 e il 1930, docente appassionata, allenatrice rigorosa e competente sino al 1938 e infine, dirigente appassionata e mente ispiratrice della creazione della ginnastica ritmica. Il suo contributo al mondo dello sport e della cultura rimane un faro ispiratore per generazioni di donne. Ha ricevuto il Distintivo d’Onore di Atleta Azzurra nel 1950, il Cavalierato della Repubblica nel 1974, la Stella d’Oro al Merito sportivo nel 1975 ed è stata nominata Membro d’onore della Federazione Internazionale di Ginnastica nel 1980. È scomparsa nel 1988 a 84 anni.

Una parte del viaggio sarà dedicata a Nadia Rizzo e Dora Cortigiani.

Nadia Rizzo è l’attuale direttrice dei corsi della Società, atleta eccezionale, insegnante dedicata e appassionata studiosa della storia della Società. La sua leadership e la sua dedizione hanno contribuito in modo significativo a plasmare il corso della Società e a garantire un futuro radioso per la ginnastica mantenendone vive le radici.

Dora Cortigiani, che ci ha lasciati lo scorso agosto, è stata un punto di riferimento importante della Società per molti anni, in qualità di ginnasta e di allenatrice, giudice internazionale considerata tra le migliori al mondo, insignita nel 2019 del premio “longevity of judging service awards”, assegnato a tutti coloro che hanno operato attivamente in almeno cinque competizioni mondiali.

Un tappa del viaggio viene dedicata a Veronica Servente, attuale allenatrice della Società per la ginnastica artistica e che precedentemente, in qualità di ginnasta nel 1992 ha partecipato alle Olimpiadi di Barcellona entrando nella storia come la più giovane atleta italiana alle Olimpiadi, insieme a Novella Calligaris, nel 1993 ha vinto la medaglia d’oro nel volteggio ai Giochi del Mediterraneo e ha presentato ai Mondiali di Birmingham un nuovo salto al volteggio inserito poi nel Codice Internazionale con il nome di “salto Servente”.

Infine si concluderà investigando le storie delle artiste circensi che, negli ultimi vent’anni, hanno contribuito in modo concreto alla metamorfosi dell’arte del circo contemporaneo in Italia, lasciando un’impronta indelebile grazie al loro prezioso contributo. Ex allieve della FLIC Scuola di Circo, donne audaci e determinate che hanno trasceso il cliché dell’estetica circense tradizionale, riuscendo a ridefinire il modo in cui presentano le proprie performance. Invece di limitarsi a esibire abilità fisiche straordinarie, le artiste del circo contemporaneo hanno abbracciato una prospettiva più drammaturgica, trasformandosi in vere e proprie attrici di circo, libere, autentiche ed umane.

Come Elena Burani che da 18 anni, cominciando proprio dalla FLIC dove si è diplomata nel 2005, lavora come interprete, autrice, organizzatrice e consulente di spettacoli e progetti di circo contemporaneo.

E come Marica Marinoni che il 28 gennaio scorso si è aggiudicata il Grand Prix e il Premio del Presidente della Repubblica di Francia al 43° Festival Mondial du Cirque de Demain, uno tra i più importanti festival al mondo dedicati al circo contemporaneo.

Una produzione che – dalla varietà delle prospettive, delle esperienze e delle influenze culturali presenti – promette di offrire un’esperienza ricca e stimolante per un ampio target di pubblico, contribuendo così a promuovere la diversità e l’interculturalità attraverso le arti, oltre al tema principale dell’emancipazione femminile.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Dalle ore 10:00 alle ore 18:00, le numerose performance create verranno ripetute più volte.

▪ Performance esterne

Nella porzione di Via Magenta compresa tra Via Massena e Corso Re Umberto, il pubblico avrà l’opportunità di godere di un’area eccezionalmente pedonale e di partecipare a spettacoli dal vivo, i quali includeranno varie esibizioni circensi, sia a terra che in aria, tra cui acrobazie oscillanti con il trapezio ballant. Sarà una sorta di benvenuto e di accoglienza, che introdurrà in modo coinvolgente il tema dell’intera manifestazione.

▪ Evento all’interno della Società

I visitatori, suddivisi in gruppi, saranno guidati all’interno dello storico palazzo e seguendo un programma prestabilito, avranno l’opportunità di godere di spettacoli e performance artistiche nelle diverse sale della società.

Per gli eventi che si svolgeranno all’interno della Società, è previsto un accesso limitato a un massimo di 160 persone alla volta fino ad esaurimento posti.

|

L’AUTORITRATTO DI LEONARDO. STORIA E CONTEMPORANEITÀ DI UN CAPOLAVORO

Musei Reali, Biblioteca Reale Piazza Castello 191, Torino 28 marzo – 30 giugno 2024 |

|

Il format A tu per tu con Leonardo, l’incontro con le opere del Maestro conservate alla Biblioteca Reale di Torino, torna quest’anno in una versione totalmente inedita, dedicata al celeberrimo Autoritratto di Leonardo da Vinci, icona della storia dell’arte di tutti i tempi. Posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Regione Piemonte, l’esposizione presenta oltre 60 opere, delle quali 15 originali |

|

Torna visibile al pubblico la “sanguigna” di Leonardo, il suo più celebre autoritratto, dal 28 marzo al 30 giugno 2024. Nell’ambito dell’iniziativa A tu per tu con Leonardo, la Biblioteca Reale di Torino propone un’occasione eccezionale per conoscere l’opera del genio di Vinci e ammirare alcuni dei suoi capolavori conservati nel patrimonio dei Musei Reali. Si inizia dall’esposizione L’Autoritratto di Leonardo. Storia e contemporaneità di un capolavoro. E’ allestita nelle due sale-caveau della Biblioteca Reale, realizzate nel 1998 e nel 2014 con il sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino. La mostra, in una versione totalmente inedita curata da Paola Salvi, docente all’Accademia di Belle Arti di Brera, si propone di inquadrare storicamente il celeberrimo Autoritratto di Leonardo da Vinci a partire dagli anni della sua realizzazione, seguendo le tracce che ne documentano la conoscenza nel secondo Cinquecento e nel primo Ottocento, prima del suo arrivo alla Biblioteca Reale di Torino, e la successiva consacrazione e divulgazione.

Sulla scorta dei più recenti studi della curatrice, che sostengono l’esecuzione del disegno tra il 1517 e il 1518, negli ultimi anni di vita di Leonardo ad Amboise alla corte del re Francesco I di Francia, la mostra ricostruisce idealmente il contesto e il lavoro dell’artista, come se si fosse nel suo studio.

Nel primo caveau, per la prima volta accanto all’Autoritratto di Leonardo, è esposto il prezioso manoscritto proveniente dalla Biblioteca Nazionale di Napoli contenente il Diario dell’Itinerario del Cardinale Luigi d’Aragona scritto da Antonio de Beatis, che accompagnava il cardinale nel suo viaggio attraverso l’Italia settentrionale, la Germania, la Francia e i Paesi Bassi e che con lui visitò Leonardo nel Castello di Clos Lucé il 10 ottobre del 1517; da questa cronaca ricaviamo una preziosa testimonianza di prima mano dell’aspetto di Leonardo a quella data, degli studi che stava conducendo, dei dipinti a lui più cari ancora nel suo atelier, della enorme mole delle carte su materie artistiche e scientifiche che avevano impegnato la sua vita, sulle quali l’artista, provato dall’età, ma ancora estremamente attivo, continuava a lavorare. A Torino sono esposti altri importanti fogli della collezione della Biblioteca Reale. Troviamo il Codice sul volo degli uccelli, non solo con gli studi che danno il titolo al volume, ma anche con uno schizzo ingegneristico per la canalizzazione dell’Arno e, alla carta 10v, un piccolo volto abbozzato a pietra rossa, nel quale Carlo Pedretti nel 1975 aveva notato la somiglianza con l’Autoritratto. Inoltre, se gli Studi di insetti testimoniano l’inesausto e continuo interesse per il mondo naturale, lo Studio di proporzioni di volto e occhio è parte di una serie di fogli dedicati alle teorie proporzionali che verranno riprese nel Novecento per trovare le misure adeguate per una traduzione tridimensionale dell’Autoritratto. Importanza e rilievo continuano ad avere gli studi sui cavalli, sia in relazione all’anatomia di quello che lo stesso Leonardo considerava il più nobile tra gli animali, sia in rapporto ai progetti di statue equestri per Francesco Sforza e Gian Giacomo Trivulzio, mai realizzati: si tratta degli Studi di zampe anteriori del cavallo su carta preparata verde oliva, degli Studi di zampe anteriori del cavallo su carta preparata indaco e degli Studi di zampe posteriori del cavallo a pietra rossa. In Francia Leonardo ritorna a indagare l’anatomia equina con l’intento di realizzare un monumento equestre per Francesco I: è ipotizzabile che riprendesse in considerazione i fogli torinesi, insieme ad altri conservati a Windsor, come dimostra la copia del disegno a pietra rossa con zampe posteriori, realizzata da Francesco Melzi nel 1517-1518, conservata nella collezione della Corona britannica. L’assiduo interesse di Leonardo per l’anatomia umana, attestato dalla cronaca di Antonio De Beatis e dai disegni ora a Windsor, è testimoniato in mostra anche da due fogli della Biblioteca Reale: il disegno a penna e inchiostro con i Nudi per la Battaglia di Anghiari e il foglio con Ercole e il leone Nemeo, realizzato a carboncino, la tecnica che Leonardo riprende nell’ultimo periodo della sua vita e con cui sono realizzati moltissimi dei disegni francesi.

Nel secondo caveau l’esposizione prosegue con opere che attestano la fortuna di Leonardo a partire dal secondo Cinquecento: a testimoniare la conoscenza dell’Autoritratto prima dell’acquisto da parte del re Carlo Alberto di Savoia Carignano nel 1839, sono esposti due fogli conservati nel Gabinetto dei Disegni e Stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, parte della collezione di Giuseppe Bossi, poliedrico artista neoclassico e segretario dell’Accademia di Brera: Studio per Eraclito, attribuito a Giovan Ambrogio Figino (1570 circa), e la copia dall’Autoritratto realizzata da Raffaele Albertolli (1808-1809 circa), come attestato dallo stesso Bossi. La sezione dedicata alla fortuna dell’Autoritratto prosegue con disegni, dipinti, incisioni, libri e un’erma in marmo di Pompeo Marchesi (1808), in prestito dall’Accademia di Belle Arti di Brera. Quest’ultima Istituzione ha avuto un ruolo fondamentale nel rendere possibile questa sezione della mostra, non solo per i materiali e i documenti prestati, ma anche per gli studi condotti in occasione della pubblicazione del volume Leonardo da Vinci e l’Accademia di Brera, 2020, a cura di Paola Salvi, con Anna Mariani e Valter Rosa. Nel Salone sarà inoltre presente il video che racconta il viaggio dell’Autoritratto di Leonardo e del Codice sul volo degli uccelli in un microchip a bordo del Rover Curiosity, lanciato da Cape Canaveral il 26 novembre 2011: grazie a un’idea di Silvia Rosa-Brusin del TGR Leonardo della RAI, accolta dalla NASA, Leonardo è approdato su Marte il 5 agosto 2012 e sta esplorando il pianeta rosso da 12 anni. Intorno a queste opere si addensa la misteriosa vicenda dell’Autoritratto di Leonardo nel primo Ottocento, evidentemente conosciuto in ambito milanese e braidense, come dimostra il disegno veneziano dal quale Giuseppe Benaglia ricava l’incisione in antiporta al volume Del Cenacolo di Leonardo da Vinci, Libri IV di Giuseppe Bossi, esposto in mostra anche nella rarissima tiratura su carta turchina (due sole copie tirate), proveniente dalla Biblioteca Trivulziana. Di notevole interesse è il disegno del volto di Leonardo dello stesso Giuseppe Bossi per la sua Vita di Leonardo da Vinci (1812), modello per l’incisione di Pietro Anderloni, con il quale si consolida l’iconografia del maestro rinascimentale. Mai esposto prima, è conservato nell’album Bettoni nel Gabinetto dei Disegni del Castello Sforzesco di Milano. La mostra si completa con l’analisi della divulgazione dell’Autoritratto di Leonardo nell’era della riproducibilità tecnica, attraverso le figure di Carlo Felice Biscarra, segretario dell’Accademia Albertina di Torino che, nel 1870, incise ad acquaforte l’Autoritratto poi pubblicato nella rivista L’Arte in Italia, e del fotografo Angelo della Croce, che raggiunse Torino per fotografare l’Autoritratto e riprodurlo in fotolitografia per il celebre Saggio delle opere di Leonardo da Vinci, edito in occasione delle Celebrazioni leonardesche del 1872 a Milano, anno in cui fu eretto anche il monumento dedicato all’artista in piazza della Scala. Si aggiungono le riproduzioni storiche di Pietro Carlevaris (Torino 1888), Domenico Anderson (1896) e l’edizione in facsimile dei Fratelli Alinari (Firenze 1898).

Il percorso nel secondo caveau comprende anche un dipinto di Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, un intensissimo Ecce homo di collezione privata, che si potrà ammirare a distanza di otto anni dall’ultima esposizione pubblica. In esso, il volto con turbante dietro a Cristo, che raffigura forse un sapiente antico, ricorda le sembianze di Leonardo.

L’occasione espositiva si arricchisce, per la prima volta, di una sezione pittorica a cura di Annamaria Bava all’interno della Galleria Sabauda: Con Leonardo negli occhi. Un percorso nelle collezioni della Galleria Sabauda intende evocare le diverse modalità di relazionarsi con le novità leonardesche attraverso venti opere, eseguite da compagni degli anni di formazione, allievi diretti e intelligenti assimilatori della lezione e dello stile di Leonardo, da Lorenzo di Credi a Andrea Solario, dal Bergognone a Gaudenzio Ferrari.

Inoltre, nell’ambito della raffigurazione del volto, dal primo piano della Pinacoteca Sabauda fino al Giardino Ducale, è presente una selezionata rassegna di sculture di Giuliano Vangi (Barberino del Mugello, Firenze, 1931), a cura di Sandro Parmiggiani, in collaborazione con lo Studio Copernico: quindici opere segnate da una peculiare intensità espressiva, pur nella solennità del portamento. Realizzate tra il 1964 e il 2022 nei materiali assai diversi – marmo, legno, bronzo, pietra, vetro – con i quali lo scultore ama cimentarsi, ripercorrono il cammino di un artista noto e celebrato a livello internazionale, che ha raccolto il testimone della grande scultura italiana nei secoli. L’esposizione Giuliano Vangi. Volti contemporanei conferma quanto la libertà espressiva possa fondarsi sull’amore per la tradizione e sulla capacità di catturare i palpiti di un mistero, che arresta il movimento e sospende lo scorrere del tempo, abbracciando idealmente la perentorietà del volto di Leonardo.

Accompagna la mostra il catalogo L’Autoritratto di Leonardo. Storia e contemporaneità di un capolavoro, a cura di Paola Salvi, pubblicato da Silvana Editoriale.

L’Autoritratto di Leonardo. Storia e contemporaneità di un capolavoro è un’esperienza eccezionale per la qualità delle opere esposte e dei prestiti concessi, resa peculiare anche dalla presenza dell’installazione multimediale Leonardo da Vinci: la visione del Genio tra reale e virtuale, ideata a progettata dalla società Mnemosyne, sponsor tecnico della mostra, nel Salone palagiano della Biblioteca Reale; il pubblico potrà avvicinarsi all’universo di Leonardo attraverso una esperienza immersiva e usufruire di una nuova modalità di racconto.

Per tutta la durata della mostra, la facciata di Palazzo Reale ospiterà un videomapping sostenuto dalla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino e dall’Unione Industriali Torino.

La mostra conta inoltre sul contributo di Salvatore Ronga srl e di SMARTART Torino. La collezione di grafica della Biblioteca Reale

La ricca collezione di grafica della Biblioteca Reale conta oltre 2500 disegni, tra i quali un importante nucleo di 1585 fogli di antichi maestri italiani ed europei, venduti nel 1839 al re Carlo Alberto dal chierese Giovanni Volpato, personaggio particolarmente interessante che, dopo aver lasciato il suo paese, si era costruito una brillante carriera all’estero come mercante d’arte, lavorando tra Francia e Inghilterra, ed era rientrato in Piemonte nel 1837, portando con sé una ricchissima collezione. Proprio in quegli anni, re Carlo Alberto era impegnato nella realizzazione della sua collezione, pensata e voluta come raccolta di meraviglie, nel solco di una tradizione di famiglia: strumento di prestigio personale e celebrazione della dinastia Savoia, per la cui realizzazione aveva incaricato l’architetto bolognese Pelagio Palagi e una folta schiera di intellettuali guidati da Domenico Promis. Grazie all’intermediazione di Promis, vengono avviate le trattative con Volpato per la conclusione dell’accordo di vendita della collezione di disegni al re: il contratto viene siglato nel settembre del 1839 e, nel gennaio del 1840, 1585 disegni arrivano in biblioteca.

Al cuore del fortunato acquisto, in cui sono presenti anche fogli di Michelangelo, di Rembrandt, dei Carracci, di Guercino, di Canova e di molti altri, è il nucleo di tredici disegni autografi di Leonardo da Vinci che documentano l’attività e gli interessi del Genio del Rinascimento dalla giovinezza alla piena maturità. Alcuni rimandano a celebri capolavori del maestro, come i nudi per la Battaglia d’Anghiari, i cavalli per i monumenti Sforza e Trivulzio, lo studio per l’angelo della Vergine delle Rocce, noto come Volto di fanciulla; altri, come le Proporzioni del volto e dell’occhio, testimoniano le sue ricerche sull’anatomia e sui “moti dell’animo”, di cui Leonardo è stato maestro indiscusso. Fino all’unicum, l’Autoritratto, una delle icone più celebri della storia dell’arte. Infine, il Codice sul volo degli uccelli, donato da Teodoro Sabachnikoff al re Umberto I nel 1893: un taccuino redatto tra il 1505 e il 1506 che raccoglie in maniera organica le riflessioni di Leonardo per la realizzazione della macchina volante, oltre a pensieri in materia di meccanica, idraulica, architettura, disegno di figura, intersecando questioni cruciali dei suoi studi.

L’AUTORITRATTO DI LEONARDO. STORIA E CONTEMPORANEITÀ DI UN CAPOLAVORO A tu per tu con Leonardo 2024

Musei Reali, Biblioteca Reale – Piazza Castello 191, Torino 28 marzo – 30 giugno 2024 Da martedì a domenica, orario 9-19 (ultimo ingresso ore 18). Biglietto intero: € 15; ridotto gruppi massimo 25 persone: € 13; ridotto 18-25 anni: € 7; gratuità di legge. Possibilità di biglietti integrati con i Musei Reali e la mostra Guercino. Il mestiere del pittore.

La prenotazione è vivamente consigliata: E-mail: info.torino@coopculture.it Telefono: +39 011 19560449 Sito per acquisto biglietti: https://www.coopculture.it/

Con Leonardo negli occhi. Un percorso nelle collezioni della Galleria Sabauda Galleria Sabauda, primo piano 28 marzo – 28 luglio 2024

Giuliano Vangi. Volti contemporanei Galleria Sabauda, primo piano e Giardino Ducale 28 marzo – 30 giugno 2024

L’ingresso alle esposizioni in Galleria Sabauda è compreso nel biglietto dei Musei Reali Da martedì a domenica orario 9-19 (ultimo ingresso ore 18).

Aperture straordinarie della mostra L’Autoritratto di Leonardo. Storia e contemporaneità di un capolavoro 1 aprile, 25 aprile, 29 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 24 giugno 2024

Sito internet: museireali.it |

VENERDI 15 MARZO

Da venerdì 15 marzo ore 10

fino al 15 aprile ore 12

LIBERTYAMO: IL CONCORSO FOTOGRAFICO PER LA MOSTRA LIBERTY. TORINO CAPITALE

Palazzo Madama – concorso fotografico

Palazzo Madama, in collaborazione con SIAT Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, propone un concorso fotografico per favorire la conoscenza del patrimonio architettonico Liberty presente sul territorio della città di Torino.

La fotografia sarà l’occhio con cui le persone partecipanti sapranno interpretare e comunicare costruzioni e dettagli dei tanti edifici Liberty (case d’abitazione, ville, fabbriche, scuole, bagni pubblici) costruiti tra il 1900 e il 1920 circa, e diffusi nelle otto circoscrizioni.

Il concorso è aperto dal 15 marzo al 15 aprile 2024 e si inserisce nelle iniziative di Palazzo Madama per la mostra Liberty. Torino Capitale con il sostegno di Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di Torino.

Tre fasce di età per partecipare: Floreale (6-11 anni); Art Nouveau (12-19 anni); Liberty (dai 20 anni in su).

Modalità di partecipazione

Regolamento

. Ogni partecipante potrà inviare al massimo 1 fotografia.

. La fotografia deve essere opera del proprio ingegno, non violare le normali norme di decenza.

. Non saranno ammesse al concorso fotografie pervenute prive del modulo di liberatoria.

. Non saranno ammesse al concorso fotografie pervenute all’indirizzo email libertyamo@fondazionetorinomusei.it oltre le ore 23.59 del 15 aprile 2024.

. Non saranno prese in considerazione fotografie nelle quali compaiano persone riconoscibili.

Premi

La Commissione di valutazione decreterà i vincitori e assegnerà i seguenti premi al primo classificato nelle rispettive categorie:

Il premio è reso possibile grazie al contributo di Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino.

Le fotografie pervenute saranno valutate da una giuria composta da:

Giovanni Carlo Federico Villa, direttore di Palazzo Madama

Beatrice Coda Negozio, SIAT e curatrice della mostra Liberty. Torino Capitale

Michela Garis, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino

Roberto Cortese, Archivio Storico della Città di Torino

Anna La Ferla, Servizi Educativi di Palazzo Madama

Le fotografie vincitrici saranno annunciate il 10 maggio 2024 sul sito web www.palazzomadamatorino.it, sulla pagina Facebook e Instagram del Museo: gli autori saranno contattati dallo staff del museo. Se non sarà possibile reperire il vincitore entro 7 giorni, verrà indicato un nuovo vincitore in base alla classifica stilata dalla giuria.

Info: www.palazzomadamatorino.it

Venerdì 15 marzo ore 16

BRONZO E MARMO: IL LIBERTY SI FA SCULTURA

Palazzo Madama – visita guidata

In mostra sono esposti alcuni lavori relativi a grandi sculture famose. Gli artisti sposano la nuova arte e le figure si trasformano: la morte assume il volto di una donna sfuggente, eterea e monumentale. Grandi i nomi di coloro che interpretarono al meglio questo periodo: Leonardo Bistolfi, Davide Calandra, Pietro Canonica. Per ognuno di loro un approfondimento in mostra osservando e commentando le loro vite e le opere che, nelle sale, si possono ammirare.

Costo: 6 € per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card).

Info e prenotazioni: t. 011 5211788 (lun-dom 9-17.30); prenotazioniftm@arteintorino.com

SABATO 16 MARZO

Sabato 16 marzo dalle 14.30 alle 17.30

ARTE E TÈ IN ORIENTE

MAO – Visita guidata alla collezione giapponese e workshop di preparazione del tè

A cura di Theatrum Sabaudiae in collaborazione con The Tea

Nella cultura del tè in Giappone si intrecciano molteplici abilità artistiche che in armoniosa simbiosi contribuiscono alla pratica del tè come forma d’arte e percorso spirituale ispirati al Buddhismo Zen. La visita nella galleria giapponese del museo, arricchita da cenni sullo sviluppo dell’arte del tè in Giappone, inviterà i partecipanti a cogliere gli elementi caratterizzanti della cultura tradizionale rintracciabili tanto nelle testimonianze di epoche lontane quanto nella rilettura contemporanea ad opera dell’artista Kazuko Miyamoto (Tokyo, 1942), il cui lavoro si inserisce in dialogo con la collezione permanente. L’esperienza con l’estetica giapponese e la sua connessione con la natura trova ideale prosecuzione nella proposta di laboratorio che segue, tra foglie di tè e variazioni stagionali.

Workshop di preparazione del tè a cura di Claudia Carità (The Tea).

L’attività del T-LAB è un’occasione per avvicinarsi e conoscere i vari tipi di tè utilizzando lo strumento professionale universale e applicando le modalità di valutazione tecnica. Ogni tipo di tè sarà preparato con un set dedicato. Il set si compone di tazza, coperchio e coppetta in porcellana di colore bianco ed è l’accessorio utilizzato dalla figura professionale del tea tester durante la valutazione qualitativa dei tè. Ogni partecipante potrà così prendere familiarità con gli elementi necessari che lo guideranno per la corretta scelta e preparazione del tè.

T-LAB Area GIAPPONE LE STAGIONI DEL BANCHA: foglie di tè verde ottenute da raccolti stagionali differenti (1st flush di primavera, autunno, inverno) Ogni tè proposto sarà presentato e successivamente preparato dal partecipante. Il tè finale con kyusu sarà accompagnato da una gelèe a tema. Tutti i partecipanti potranno provare ad utilizzare la kyusu sfruttando la possibilità di infondere più volte le stesse foglie di tè e offrendolo quindi ai partecipanti allo stesso tavolo.

Sintesi dell’attività di laboratorio: – preparazione di n.3 tè con Set Tea Taster – preparazione di kukicha con kyusu (1 per tavolo).

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 15 marzo, l’iniziativa verrà attivata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti, fino ad esaurimento posti disponibili.

Informazioni e prenotazioni: 011.5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com (da lunedì a domenica 9.30 – 17.30).

Costo: 24 € a persona.

Costi aggiuntivi: biglietto di ingresso al museo; ingresso gratuito per possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte

Appuntamento 15 minuti prima dell’inizio

DOMENICA 17 MARZO

Domenica 17 marzo

GIANNI CARAVAGGIO. PER ANALOGIAM

GAM – chiude la mostra

Chiude domenica 17 marzo la mostra antologica dedicata a Gianni Caravaggio, entrato a far parte della collezione del museo sin dal 2001. L’esposizione si compone di un nucleo di opere realizzate nell’arco di quasi trent’anni di lavoro, dal 1995 ad oggi. Cinque nuove opere sono state prodotte per l’occasione.

Dall’intera mostra emerge il potere evocativo delle opere e delle immagini che, nel presentare se stesse, rimandano sempre anche a ulteriori immagini e ad ulteriori significati. Il pensiero che riconosce tali rimandi è il pensiero per analogiam, dove ogni forma è anche metafora e dove in ogni granello di materia si può riconoscere inscritto l’emblema del tutto. Il pensiero per analogia trova nel finito la memoria dell’infinito e nella più piccola realtà la presenza di quanto ci sovrasta: i visitatori troveranno tra le opere un panno posato a terra, una coperta nera ricamata di stelle bianche, disposte in un preciso ordine. Il loro disegno ripeterà la posizione delle costellazioni sopra Torino il 31 ottobre alle sei della sera, giorno e orario di inizio dell’inaugurazione. I visitatori si troveranno così inclusi in un perfetto rispecchiamento tra il microcosmo del ricamo e il cielo sopra il museo.

Info: https://www.gamtorino.it/it/evento/gianni-caravaggio-per-analogiam/

Domenica 17 marzo ore 10:30

STORIE DI SENSI

GAM – Attività per le famiglie sulla mostra Hayez. L’officina del pittore romantico

Bambini 3-5 anni

In occasione della mostra “Hayez. L’officina del pittore romantico” la GAM propone un’attività dedicata ai visitatori più piccoli. Nelle opere di Hayez colpisce il modo sapiente in cui il pittore riesce a realizzare vestiti e costumi che appartengono ad epoche storiche lontane. Insieme ai bambini nel percorso di visita osserveremo panneggi, tessuti, textures, cercando di svelare i metodi e segreti di questo grande pittore, a partire dai disegni preparatori per arrivare alle opere su tela.

Gli spazi dell’Educational Area si trasformeranno in un originale atelier di moda dove, sperimentando la sensazione tattile di diversi tessuti, proveremo a creare una nuova veste per i personaggi incontrati e osservati durante la visita.

Costo bambini: 8 euro (biglietto d’ingresso al museo gratuito)

Costo adulti accompagnatori: biglietto d’ingresso alla mostra ridotto, ingresso gratuito ai possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Valle d’Aosta

Informazioni e prenotazioni: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

Prenotazione obbligatoria e pagamento online

Domenica 17 marzo ore 15

NATUR-ARTE

GAM – attività per le famiglie

Per celebrare l’inizio della primavera la GAM propone una attività rivolta a grandi e piccini sul tema della natura. A seconda di come l’uomo si rapporta col mondo esterno e di come la società reagisce agli eventi si possono notare delle influenze negli artisti e nel loro modo di raffigurare la Natura. Il percorso di visita partirà dall’opera La città che sale di Umberto Boccioni dove si racconta una società in pieno sviluppo nella quale scienza e tecnologia causano una forte antropizzazione del paesaggio. A partire dal secondo Dopoguerra e fino al movimento dell’Arte Povera invece, artisti come Eduardo Chillida, Giuseppe Penone e Gilberto Zorio cominciano a modificare il loro modo di approcciarsi alla realtà naturale, studiandola, analizzandone le regole interne, recuperando materiali e temi che li rendono più vicini ai pensieri contemporanei. Negli spazi dell’Educational Area genitori e bambini avranno modo di sperimentare la tecnica della stampa su tela con materiali naturali.

Costo: € 7 a partecipante

Costo aggiuntivo: adulti biglietto di ingresso ridotto; gratuito per i possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Valle d’Aosta

Informazioni e prenotazioni: 011 5211788 – prenotazioniftm@arteintorino.com

Domenica 17 marzo ore 16

MANDALA

MAO – attività famiglie

L’attività prevede un percorso attraverso l’affascinante galleria dedicata alla Regione Himalayana con particolare attenzione alle preziose thang-ka – i caratteristici dipinti su stoffa – che ci sveleranno il significato dei mandala tibetani fornendo lo spunto per realizzare in laboratorio dei mandala “contemporanei” con materiali inusuali.

Consigliato dai 6 anni in su.

Costo: bambini € 7, adulti accompagnatori ingresso ridotto alle collezioni.

Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente l’attività: t. 0114436927-8 oppure maodidattica@fondazionetorinomusei.it

MARTEDI 19 MARZO

Martedì 19 marzo ore 18

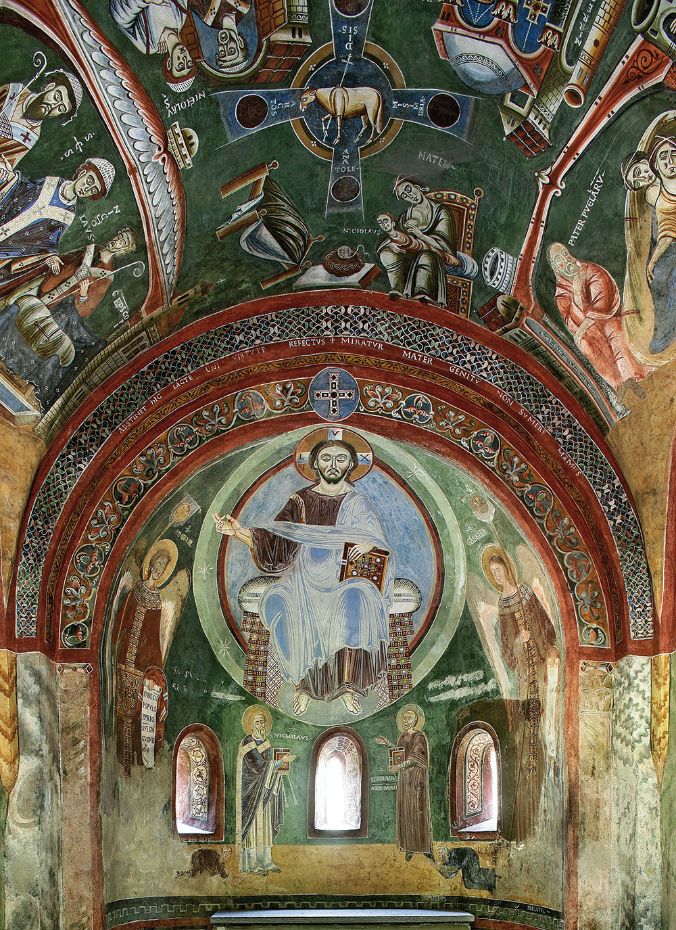

IL CIELO IN UN SOFFITTO: MERAVIGLIE E SEGRETI DELLA CAPPELLA PALATINA A PALERMO

MAO – conferenza a cura di Sherif El Sebaie

La Cappella Palatina di Palermo, che Guy de Maupassant descriveva come “la più bella che esiste al mondo, il più stupendo gioiello religioso vagheggiato dal pensiero umano ed eseguito da mani d’artista”, e Oscar Wilde come “la meraviglia delle meraviglie”, è la massima testimonianza della convivenza tra le culture di Oriente e Occidente sotto il regno di Ruggero II d’Altavilla. Non a caso, è stata inserita dall’Unesco nella lista del Patrimonio mondiale dell’Umanità come “esempio di convivenza e interazione tra diverse componenti culturali di provenienza storica e geografica eterogenea”. Uno di questi imprescindibili componenti è il soffitto, realizzato con molte probabilità da artisti provenienti dall’Egitto Fatimide.

Sherif El Sebaie accompagnerà il pubblico alla scoperta dei misteri di un soffitto di cui tutti i segreti non sono ancora stati rivelati.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

MERCOLEDI 20 MARZO

Mercoledì 20 marzo ore 17

LIBERTY IN PAROLE

Palazzo Madama – Incontro recital con Luca Scarlini

Un incontro recital, affidato alla drammaturgia di Luca Scarlini, racconta nella Sala Feste di Palazzo Madama la letteratura a Torino e in Piemonte, tra celebrazione e parodia, a partire dalla stagione di Guido Gozzano, che definiva il liberty “una rosolia del gusto”, passando da Amalia Guglielminetti, perfetta maliarda liberty, come dichiarano le sue poesie e novelle, ma anche nel suo look eternato dal magnifico ritratto di Mario Reviglione (1912); accanto alla donna, avanza l’automobile, esaltata da Mario Morasso, come nuova incarnazione essenziale della città moderna. Del liberty nei suoi aspetti oscuri hanno scritto tra gli altri Elémire Zolla, Giovanni Arpino nel meraviglioso Un’anima persa, Italo Cremona, Guido Ceronetti e Giorgio De Maria nel suo apocalittico Le dieci giornate di Torino.

Luca Scarlini, scrittore, drammaturgo per teatri e musica, narratore, performance artist.

Raccontatore d’arte, collabora con numerosi musei. Laureato in Storia dello Spettacolo all’Università di Firenze, insegna tecniche narrative presso la Scuola Holden di Torino, IED e ha collaborato con numerose istituzioni teatrali italiane e europee.

L’evento è organizzato nell’ambito della mostra “Liberty. Torino Capitale”, in collaborazione con Camera di Commercio di Torino.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Non si effettua prenotazione.

Apertura straordinaria del Parlamento Subalpino per l’anniversario dell’Unità d’Italia

Un’occasione rara per entrare in uno dei luoghi di Torino più importanti per la storia d’Italia. Da venerdì 15 a domenica 17 marzo il Museo del Risorgimento celebrerà il 163esimo anniversario dell’Unità d’Italia con l’apertura straordinaria della Camera dei Deputati del Parlamento Subalpino.

L’aula che ha visto nascere l’unità d’Italia, dove hanno seduto personaggi quali Camillo Benso di Cavour, Giuseppe Garibaldi, Cesare Balbo e Massimo d’Azeglio, è anche l’unica rimasta integra in Europa tra quelle nate con le costituzioni del 1848 e dal 1898 è monumento nazionale.

L’ingresso al Parlamento subalpino è compreso nel biglietto del Museo (gratuito per i possessori di Abbonamento Musei o Torino+Piemonte card). Previste anche visite guidate tra le 10.30 e le 17.30, al costo di 4 euro oltre il prezzo del biglietto d’ingresso, da prenotare allo 011 5621147.

Nella Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera, il 17 marzo, alcuni musicisti e cantanti intoneranno i canti, le arie e gli inni che accompagnarono la stagione dell’indipendenza nazionale. Questo «Concerti volanti» si svolgeranno nell’orario di apertura del museo, dalle 10 alle 19. I canti risuoneranno nello scalone monumentale e in altri punti del muse, offrendo una scenografia sonora nell’attesa di entrare nel Parlamento Subalpino.

All’interno del percorso sarà anche possibile visitare la mostra “I magnifici TorinoSette”, l’esposizione che racconta la cultura e i grandi eventi di Torino attraverso le copertine degli ultimi 36 anni del settimanale.

TORINO CLICK

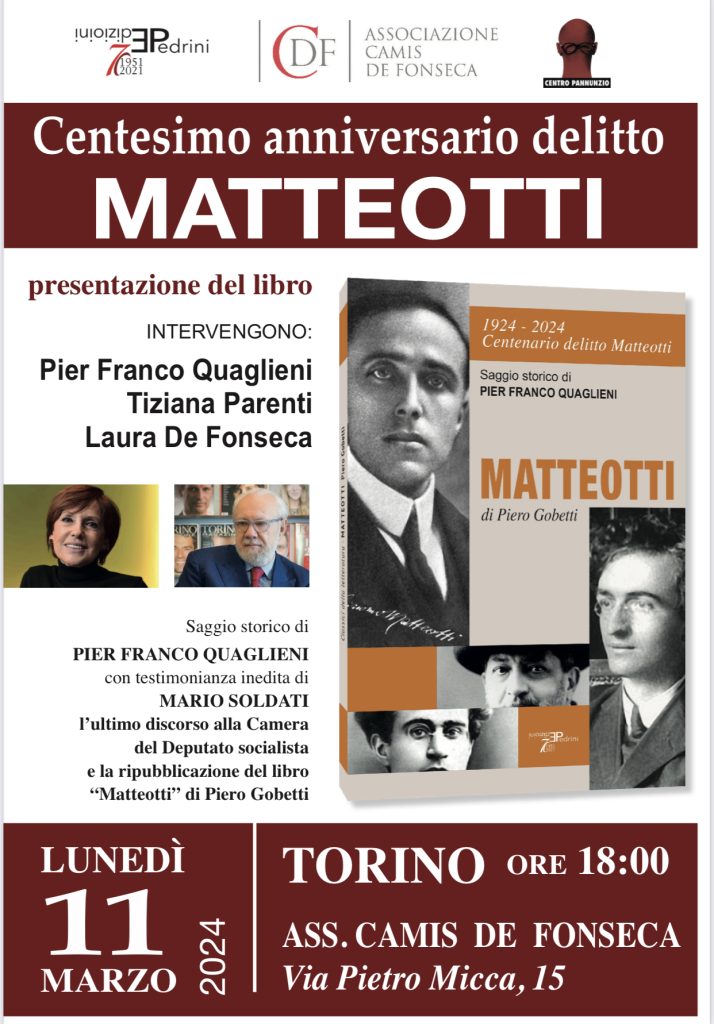

Una grande manifestazione alla Fondazione “de Fonseca” ha aperto le iniziative per il centenario di Matteotti a Torino.

Sono promosse dal centro Pannunzio prima di tutti con la pubblicazione del saggio di Pier Franco Quaglieni su Giacomo Matteotti, edito da Pedrini, con testimonianze di Piero Gobetti e Mario Soldati e il discorso del 30 maggio 1924 alla Camera dei deputati che costò la vita a Matteotti.

Il pubblico spontaneamente in piedi ha ascoltato l’Internazionale diretta da Arturo Toscanini. Un momento magico destinato a restare nella memoria di un pubblico vasto e partecipe. Molto significativa la rappresentanza politica tra cui il capogruppo

di Fratelli d’Italia in Comune Giovanni Crosetto e il

Rappresentante della Regione Gian Piero Leo. La serata è stata intitolata alla memoria dello storico Emilio Papa che scrisse sui temi del socialismo democratico e su “Fascismo e cultura” e fu presidente del Comitato scientifico del Centro Pannunzio. Radio radicale ha registrato la presentazione che è disponibile in audio e in video su tutti i social.

Domenica 10 marzo, ore 15.45

Artiste di Corte

La storia de La Clementina, la più famosa ritrattista di principi e re, e delle altre artiste emancipate che si sono affermate in una professione che era prerogativa maschile

In occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, la Palazzina di Caccia di Stupinigi dedica alle donne artiste che si sono affermate in un mestiere che era prerogativa maschile, l’appuntamento di domenica 10 marzo “Artiste di Corte”. Attraverso alcuni dipinti ed apparati decorativi, la visita narrata tematica racconta le vicende di alcune tra le più famose artiste attive a corte tra XVII e XIX secolo, a partire da Maria Giovanna Battista Clementi, detta la “Clementina”, una delle migliori ritrattiste del Settecento che ha realizzato la serie di ritratti di piccoli principi e principesse esposti alla Palazzina di Caccia.

“Artiste di Corte” è una visita tematica didattica per adulti che fa parte degli appuntamenti “Focus” basati sul principio del LifeLong Learning, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. Ad ogni appuntamento viene messo a fuoco un argomento diverso per scoprire il percorso di visita all’insegna della storia, dell’arte, della vita di corte, con curiosità ed aneddoti.

INFO

Palazzina di Caccia di Stupinigi

Piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi – Nichelino (TO)

Domenica 10 marzo, ore 15.45

Artiste di Corte

Durata della visita: 1 ora circa

Prezzo visita guidata: 5 euro + biglietto di ingresso

Biglietto di ingresso: intero 12 euro; ridotto 8 euro

Gratuito: minori di 6 anni e possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card

Prenotazione obbligatoria per la visita guidata entro il venerdì precedente

Info e prenotazioni: 011 6200634 stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it

Giorni e orari di apertura Palazzina di Caccia di Stupinigi: da martedì a venerdì 10-17,30 (ultimo ingresso ore 17); sabato, domenica e festivi 10-18,30 (ultimo ingresso ore 18).