VENERDI 29 MARZO

Venerdì 29 marzo ore 16

LA CASA LIBERTY: ARREDI, OGGETTI E DESIGN DI INTERNI

Palazzo Madama – visita guidata

Una tendenza che arrivò a coinvolgere tutte le arti e tutti gli ambienti. La visita condurrà idealmente in uno spazio vissuto e arredato secondo i canoni della nuova moda. Non più soltanto finestre e angusti terrazzini ma eleganti bow-windows, dove allineare mobili raffinati e godere di intensa luce filtrata da ampie vetrate. Soprammobili, vetri, lampade, sedie in legno modellato con fluida morbidezza. Innovazioni nella lavorazione e nelle forme: si affronteranno tutti questi temi, per illustrare al meglio tutte le arti.

Costo: 6 € per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con Abbonamento Musei e Torino Piemonte Card).

Info e prenotazioni: t. 011 5211788 (lun-dom 9-17.30); prenotazioniftm@arteintorino.com

LUNEDI 1 APRILE

CHIUDE HAYEZ. L’officina del pittore romantico

GAM – ultimo giorno per visitare la mostra

Chiude il giorno di Pasquetta la grande mostra che la GAM di Torino dedica al genio romantico di Francesco Hayez, accompagnando il pubblico alla scoperta del mondo dell’artista, all’interno dell’officina del pittore, per svelarne tecniche e segreti. Un percorso originale che pone a confronto dipinti e disegni, con oltre 100 opere provenienti da prestigiose collezioni pubbliche e private cui si aggiungono alcuni importanti dipinti dell’artista custoditi alla GAM. L’esposizione “Hayez. L’officina del pittore romantico” è organizzata e promossa da Fondazione Torino Musei, GAM Torino e 24 ORE Cultura – Gruppo 24 ORE, a cura di Fernando Mazzocca ed Elena Lissoni, in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera, da cui proviene un importante nucleo di circa cinquanta disegni e alcuni tra i più importanti dipinti, molti dei quali si trovavano nello studio del pittore, per quarant’anni professore di pittura all’Accademia.

DOMENICA 31 MARZO E LUNEDI 1 APRILE (PASQUA E LUNEDI DELL’ANGELO)

A PASQUA E PASQUETTA I MUSEI SONO APERTI

Durante le festività di Pasqua la GAM, il MAO e Palazzo Madama saranno sempre aperti: l’occasione giusta per trascorrere le festività immersi nell’arte e nella bellezza e per visitare le mostre e le collezioni permanenti approfittando delle aperture straordinarie del lunedì di Pasquetta.

Orari di apertura di tutti e tre i musei: dalle 10 alle 18 (le biglietterie chiudono alle 17)

Theatrum Sabaudiae propone visite guidate in museo alle collezioni e alle mostre di Palazzo Madama, GAM e MAO. Per informazioni e prenotazioni: 011.52.11.788 – prenotazioniftm@arteintorino.com https://www.arteintorino.com/visite-guidate/gam.html |

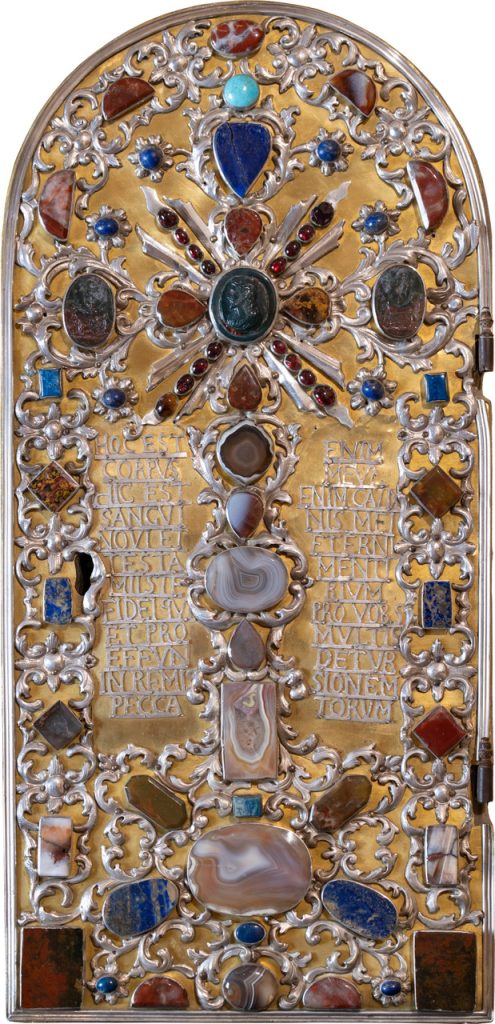

“La più bella che esiste al mondo, il più stupendo gioiello religioso vagheggiato dal pensiero umano ed eseguito da mani d’artista”: così Guy de Maupassant ebbe a definire la reale imperiale “Cappella Palatina”, che si trova all’interno del complesso architettonico di “Palazzo dei Normanni” a Palermo, fatta consacrare nel 1140 da re Ruggero II d’Altavilla. E non minore stupore la “Cappella” destò pur anche agli occhi esigenti dell’“esteta”, Oscar Wilde, che ebbe a dichiararla come “la meraviglia delle meraviglie”. Dichiarazioni forti e magnificamente stupite di due dei massimi scrittori e intellettuali dell’Ottocento che ben s’intendevano di arte e bellezza, incrociatesi ai massimi livelli come testimonianza della possibile convivenza tra le culture di Oriente e Occidente sotto il regno di Ruggero II. Tant’è che, non a caso, la sicula “Palatina” è stata inserita nel 2015 dall’“UNESCO” nella lista del “Patrimonio mondiale dell’Umanità”, proprio come “esempio di convivenza e interazione tra diverse componenti culturali di provenienza storica e geografica eterogenea”. Di qui l’idea, indubbiamente interessante, del “MAO-Museo d’Arte Orientale” di Torino di programmare due conferenze tenute da Sherif El Sebaie (origini greco-egiziane, ma torinese d’adozione), titolare del corso di “Lingua Araba, Civiltà e Arti dell’Islam” al “Politecnico di Torino” – nonché consulente scientifico nella fase di allestimento museale della “Galleria dei Paesi Islamici” del “MAO” – che porterà il pubblico alla scoperta della “Cappella Palatina” di Palermo (martedì 19 marzo, ore 18) e circa un mese dopo (mercoledì 17 aprile, ore 18) del sito archeologico di Alula, sull’antica “via dell’incenso”, nella regione di Medina in Arabia Saudita, anch’esso censito dall’“UNESCO” (2021) come “Patrimonio mondiale dell’Umanità”. Gli incontri, organizzati a margine della mostra “Tradu/zioni d’Eurasia” e resi possibili grazie alla collaborazione con “Assointerpreti – Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria” nell’ambito delle celebrazioni del cinquantenario dell’“Associazione Nazionale Interpreti di Conferenza”, sono “l’occasione – sottolineano gli organizzatori – per interrogarsi su fenomeni quali la circolazione delle idee, delle lingue, degli stili e delle tecniche artistiche e artigianali avvenute fra paesi, popoli ed epoche diversi e di come, al variare del contesto, i significati si trasformino e si adattino”.

“La più bella che esiste al mondo, il più stupendo gioiello religioso vagheggiato dal pensiero umano ed eseguito da mani d’artista”: così Guy de Maupassant ebbe a definire la reale imperiale “Cappella Palatina”, che si trova all’interno del complesso architettonico di “Palazzo dei Normanni” a Palermo, fatta consacrare nel 1140 da re Ruggero II d’Altavilla. E non minore stupore la “Cappella” destò pur anche agli occhi esigenti dell’“esteta”, Oscar Wilde, che ebbe a dichiararla come “la meraviglia delle meraviglie”. Dichiarazioni forti e magnificamente stupite di due dei massimi scrittori e intellettuali dell’Ottocento che ben s’intendevano di arte e bellezza, incrociatesi ai massimi livelli come testimonianza della possibile convivenza tra le culture di Oriente e Occidente sotto il regno di Ruggero II. Tant’è che, non a caso, la sicula “Palatina” è stata inserita nel 2015 dall’“UNESCO” nella lista del “Patrimonio mondiale dell’Umanità”, proprio come “esempio di convivenza e interazione tra diverse componenti culturali di provenienza storica e geografica eterogenea”. Di qui l’idea, indubbiamente interessante, del “MAO-Museo d’Arte Orientale” di Torino di programmare due conferenze tenute da Sherif El Sebaie (origini greco-egiziane, ma torinese d’adozione), titolare del corso di “Lingua Araba, Civiltà e Arti dell’Islam” al “Politecnico di Torino” – nonché consulente scientifico nella fase di allestimento museale della “Galleria dei Paesi Islamici” del “MAO” – che porterà il pubblico alla scoperta della “Cappella Palatina” di Palermo (martedì 19 marzo, ore 18) e circa un mese dopo (mercoledì 17 aprile, ore 18) del sito archeologico di Alula, sull’antica “via dell’incenso”, nella regione di Medina in Arabia Saudita, anch’esso censito dall’“UNESCO” (2021) come “Patrimonio mondiale dell’Umanità”. Gli incontri, organizzati a margine della mostra “Tradu/zioni d’Eurasia” e resi possibili grazie alla collaborazione con “Assointerpreti – Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria” nell’ambito delle celebrazioni del cinquantenario dell’“Associazione Nazionale Interpreti di Conferenza”, sono “l’occasione – sottolineano gli organizzatori – per interrogarsi su fenomeni quali la circolazione delle idee, delle lingue, degli stili e delle tecniche artistiche e artigianali avvenute fra paesi, popoli ed epoche diversi e di come, al variare del contesto, i significati si trasformino e si adattino”.