Ci siamo, il museo che mancava a Torino aprirà il 26 giugno prossimo, infatti inaugura CHOCO Story, MUSEO DEL CIOCCOLATO E DEL GIANDUJA.

Per un bel progetto nato dalla collaborazione tra Francesco Ciocatto, proprietario della storica Pasticceria Pfatisch di Torino, ed Eddy Van Belle, imprenditore belga creatore del marchio del cioccolato Belcolade dell’azienda di famiglia Puratos, nasce Choco Story Torino.

I musei Choco Story, creati da Eddy Van Belle, sono già presenti in Belgio, Francia, Repubblica Ceca, Libano e Messico. Choco Story Torino è il Museo del Cioccolato e del Gianduja, e sta per aprire le sue porte in un punto non casuale della città: Via Paolo Sacchi 38, in quelli che originariamente erano i grandi laboratori sotterranei di Pfatisch.

Del resto quale città meglio che la capitale Sabauda poteva ospitare un museo che racconta la storia del cioccolato e fa rivivere la sua storia, le origini, la lavorazione, e le esperienze sensoriali collegate?

Nel 1678 Madama Reale Giovanna Battista di Savoia Nemours, madre di Vittorio Amedeo II, rilasciò la prima licenza a Giovanni Antonio Ari per commercializzare la bevanda al cioccolato. Per oltre un secolo la cioccolata quindi era solo consumata in forma di bevanda. Poi, a inizio ‘800, Paul Caffarel creò il primo impasto solido di cioccolato, a cui seguì la creazione della pasta Gianduja con l’unione della Nocciola Tonda Gentile delle Langhe e a metà secolo la conseguente creazione del tipico cioccolatino per mano di Michele Prochet in società con Caffarel. E ancora la nascita di luoghi significativi come i caffè storici di Torino, in cui la cioccolata in tazza, o il Bicerìn tanto amato da Cavour: il cioccolato era ormai entrato nel cuore dei torinesi.

Questo museo si estende in un percorso ideato per intrattenere visitatori di ogni età .La visita consente di esplorare le origini della coltivazione del cacao, le prime ricette dei Maya e degli Aztechi, l’importazione in Europa e la nascita della grande tradizione artigianale a Torino e in Piemonte. Oltre 700 oggetti della collezione testimoniano questo viaggio straordinario: molinillos, metate, strumenti per la lavorazione dello zucchero, tazze e cioccolatiere, confezioni delle grandi cioccolaterie piemontesi. Il viaggio comincia dal principio, all’interno della sala dedicata alla scoperta e ai primi sviluppi della coltura del cacao. Il racconto sulle sue mitiche origini e sulle divinità che lo hanno donato agli uomini avviene nella cornice suggestiva della ricostruzione di un tempio Maya. Per scoprire come Hernán Cortés abbia per primo portato in Europa il prezioso ingrediente, ci si imbarca su di un galeone spagnolo, dotato di carte nautiche tutte da esplorare e di una solerte vedetta che annuncia l’arrivo nel Nuovo Mondo. Ma come viene coltivato il cacao? Come si passa dalla pianta al cioccolato fondente? Lo si può scoprire stando comodamente seduti su un divano fatto interamente di fave di cacao e osservando un globo interattivo che racconta l’evoluzione del mercato globale, quali varietà di cacao esistono e quali sono i paesi che lo producono. Non poteva mancare il racconto del legame tra Torino e il cioccolato: una sala rievoca i fasti delle regge dove i Savoia ebbero per primi il privilegio di gustare un alimento esotico, misterioso e a dir poco irresistibile, in forma di bevanda. E come non dare un degno spazio al racconto dell’invenzione del Gianduiotto? Al primo cioccolatino incartato al mondo, e oggi riconosciuto come un prodotto IGP, è dedicata un’intera sala, arricchita da un macchinario di fine ‘800 per la sgusciatura delle preziose nocciole del Piemonte e da un costume originale di Gianduja, simbolo del Carnevale Torinese, e gentilmente concesso dalla Famija Turineisa.

Ma non basta conoscere le virtù del cioccolato. Bisogna anche entrare nelle viscere di una fabbrica, del suo processo produttivo ed immaginare il lavoro di tanti pasticceri, uomini e donne, che hanno dedicato la propria opera ad un ingrediente d’eccellenza. Ed è per questo che è possibile ammirare il vero valore aggiunto di questo museo: le macchine in uso già nel 1921 e oggi ancora perfettamente funzionanti, che sono custodite all’interno di un Locale Storico d’Italia come Pfatisch. Si entra qui davvero in un angolo della storia dell’artigianalità che, come molti tesori torinesi, a lungo è rimasto nascosto e per questo è ancora più entusiasmante da scoprire. Ed è tanto coinvolgente guardare al passato quanto poter osservare come oggi lavorino i maestri cioccolatieri: attraverso alcune vetrate infatti è possibile vederli all’opera e avere il privilegio di poter assaggiare le loro creazioni.

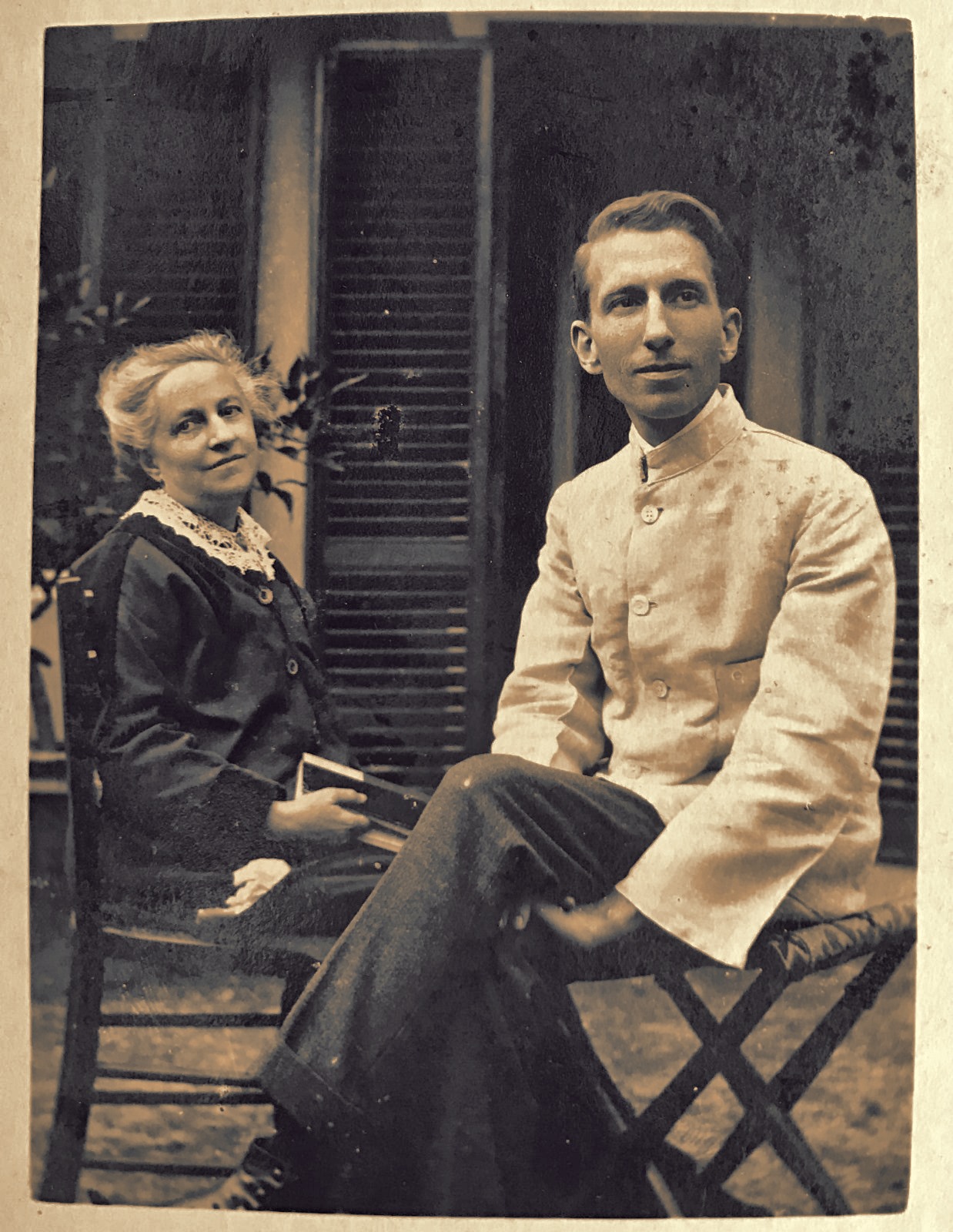

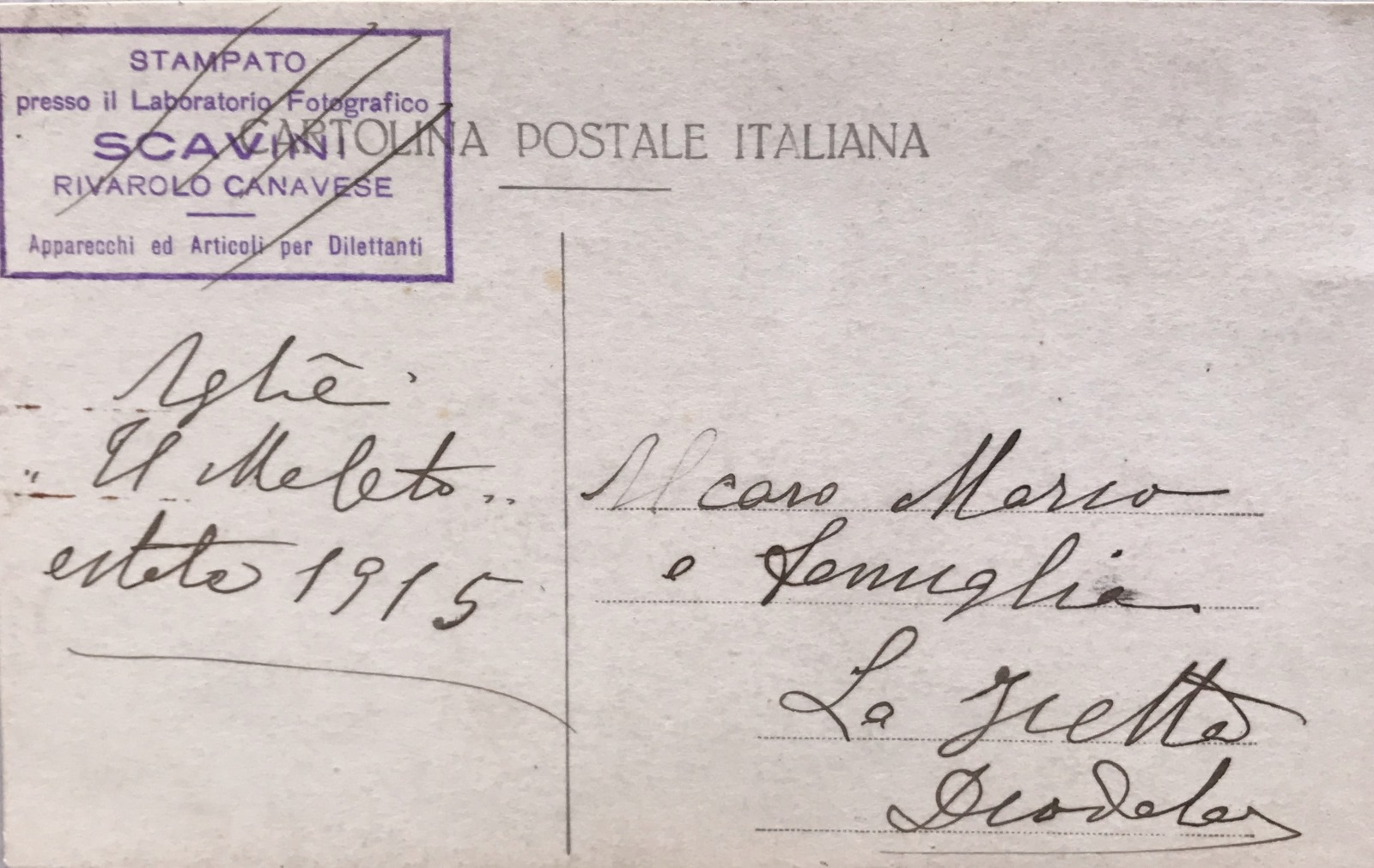

Per rendere l’esperienza ancora più memorabile, il museo offre numerose attività interattive, installazioni e giochi multimediali didattici che permettono di immergersi completamente nel racconto e che sono adatti a coinvolgere un pubblico di tutte le età. Il cioccolato accompagna molti momenti della nostra vita: Choco Story vuole esserne la celebrazione attraverso l’intrattenimento. Per questo motivo, il percorso museale è stato realizzato con una concezione di coinvolgimento attivo del visitatore, attraverso tecnologie innovative e momenti di condivisione, fornendo un’esperienza didattica efficace anche per i ragazzi delle scuole. Un luogo di concezione e richiamo internazionali, per torinesi e turisti innamorati del cioccolato in tutte le sue interpretazioni. Inoltre, lungo il percorso del museo sono presenti anche quattro video ad ambientazione storica con la regia di Alessandro Rota, realizzati in stretta collaborazione con Eddy Van Belle e Francesco Ciocatto. Le riprese sono state realizzate con la sinergia tra l’Associazione Officine Ianós e il gruppo di rievocazione storica “Le Vie del Tempo”, in importanti location storiche come la Palazzina di Caccia di Stupinigi, l’Accademia di Belle Arti di Torino e la Casaforte di Chianocco. Attraverso vere e proprie ricostruzioni cinematografiche si ripercorre la storia del cioccolato in Europa a partire dal XVI Secolo fino ad arrivare al 1915, anno della nascita della storica pasticceria Pfatisch e in cui fa la sua comparsa anche una storica vettura dell’associazione Torinese Tram Storici. Choco Story Torino è pronto ad accogliere i visitatori internazionali con un’audioguida disponibile in Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco.

L’inagurazione è prevista per mercoledì 26 giugno e già dal giorno successivo sarà aperto al pubblico.

La Direzione del museo è affidata a BEATRICE CAGLIERO, giovane , sensibile e determinata torinese che vanta avi cioccolatieri.

Gabriella Daghero

Da allora riposano in una cappella del famoso santuario di Vicoforte Mondovì, sulle colline del monregalese. Accanto a loro, nel santuario della Madonna, come viene anche chiamato l’edificio religioso, si trova la tomba del duca di Savoia Carlo Emanuele I a cui si deve la costruzione del tempio. Fu proprio la cerimonia della traslazione delle due salme a riaccendere le luci sulla grandiosità del santuario, costruito tra la fine del Cinquecento e i secoli successivi, che nelle intenzioni di Carlo Emanuele I avrebbe dovuto diventare il mausoleo di Casa Savoia, poi superato dalla basilica di Superga. In quei giorni i piemontesi riscoprirono la fama e la bellezza della grande chiesa di cui in genere si parla poco, si vede poco e che invece meriterebbe più attenzione. Il pilone votivo di cinque secoli fa è diventato un monumentale santuario, un capolavoro del barocco piemontese, con una straordinaria cupola ellittica, la più grande al mondo con questa particolare forma. Certamente non una “piccola chiesetta di campagna” come l’ha definita il giovane Emanuele Filiberto, per polemiche tutte interne alla famiglia. Al di là delle tombe di illustri personaggi è la storia stessa del santuario di Vicoforte, intrisa di leggenda, che affascina i visitatori che ancora oggi si recano da queste parti in pellegrinaggio. Tutto cominciò alla fine del Quattrocento attorno a un pilone con il ritratto della Madonna con il bambino: la presenza di un cacciatore, folle di pellegrini e tanta fede fanno da contorno alla vicenda. Si racconta che il titolare di una fornace costruì un pilone campestre con un affresco, opera di un pittore locale, che raffigurava la Madonna per avere il suo aiuto nella produzione di mattoni. Passarono molti decenni finché un giorno un cacciatore colpì per errore la sacra immagine nascosta dai rovi e dalla boscaglia, il cui corpo, secondo le voci popolari, cominciò a sanguinare. L’episodio miracoloso creò nella popolazione una devozione eccezionale. A quel tempo c’era molta povertà, si moriva facilmente di peste e di altre malattie e la gente dei paesi circostanti, venuta a conoscenza di quanto era accaduto, accorreva nei pressi del pilone per chiedere la protezione dal cielo. Da quel momento eventi insperati e prodigiosi cominciarono a moltiplicarsi. La peste risparmiò da un giorno all’altro la maggior parte dei cittadini della zona, meno persone si ammalarono e i decessi diminuirono. Un sacerdote di Vicoforte si interessò subito al caso e, per ringraziare la Madonna, fece costruire una cappella attorno al pilone che era stato abbandonato in un bosco.

Da allora riposano in una cappella del famoso santuario di Vicoforte Mondovì, sulle colline del monregalese. Accanto a loro, nel santuario della Madonna, come viene anche chiamato l’edificio religioso, si trova la tomba del duca di Savoia Carlo Emanuele I a cui si deve la costruzione del tempio. Fu proprio la cerimonia della traslazione delle due salme a riaccendere le luci sulla grandiosità del santuario, costruito tra la fine del Cinquecento e i secoli successivi, che nelle intenzioni di Carlo Emanuele I avrebbe dovuto diventare il mausoleo di Casa Savoia, poi superato dalla basilica di Superga. In quei giorni i piemontesi riscoprirono la fama e la bellezza della grande chiesa di cui in genere si parla poco, si vede poco e che invece meriterebbe più attenzione. Il pilone votivo di cinque secoli fa è diventato un monumentale santuario, un capolavoro del barocco piemontese, con una straordinaria cupola ellittica, la più grande al mondo con questa particolare forma. Certamente non una “piccola chiesetta di campagna” come l’ha definita il giovane Emanuele Filiberto, per polemiche tutte interne alla famiglia. Al di là delle tombe di illustri personaggi è la storia stessa del santuario di Vicoforte, intrisa di leggenda, che affascina i visitatori che ancora oggi si recano da queste parti in pellegrinaggio. Tutto cominciò alla fine del Quattrocento attorno a un pilone con il ritratto della Madonna con il bambino: la presenza di un cacciatore, folle di pellegrini e tanta fede fanno da contorno alla vicenda. Si racconta che il titolare di una fornace costruì un pilone campestre con un affresco, opera di un pittore locale, che raffigurava la Madonna per avere il suo aiuto nella produzione di mattoni. Passarono molti decenni finché un giorno un cacciatore colpì per errore la sacra immagine nascosta dai rovi e dalla boscaglia, il cui corpo, secondo le voci popolari, cominciò a sanguinare. L’episodio miracoloso creò nella popolazione una devozione eccezionale. A quel tempo c’era molta povertà, si moriva facilmente di peste e di altre malattie e la gente dei paesi circostanti, venuta a conoscenza di quanto era accaduto, accorreva nei pressi del pilone per chiedere la protezione dal cielo. Da quel momento eventi insperati e prodigiosi cominciarono a moltiplicarsi. La peste risparmiò da un giorno all’altro la maggior parte dei cittadini della zona, meno persone si ammalarono e i decessi diminuirono. Un sacerdote di Vicoforte si interessò subito al caso e, per ringraziare la Madonna, fece costruire una cappella attorno al pilone che era stato abbandonato in un bosco.

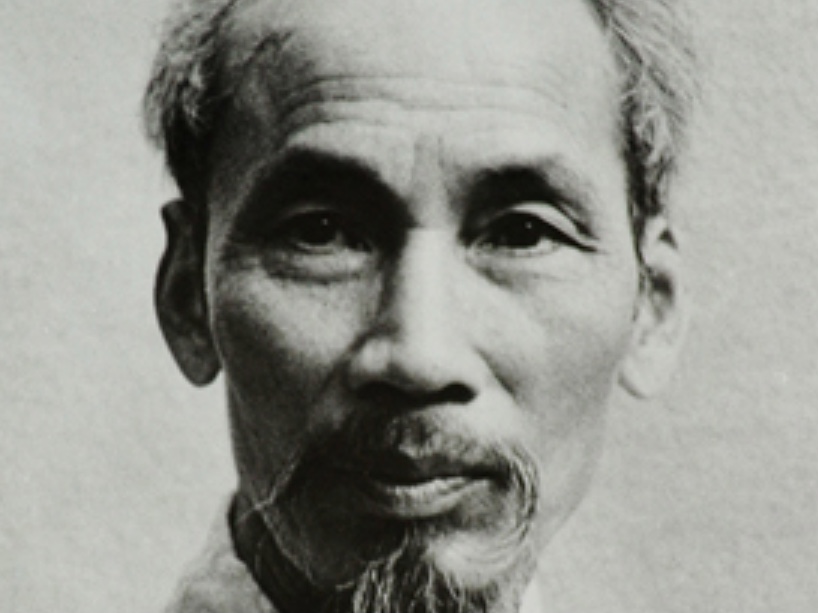

Dove un tempo c’erano i cortili degli artigiani, attorniati dalla case di ringhiera, oggi s’incontrano gli ateliers di grandi artisti e le gallerie d’arte. L’Antica Trattoria della Pesa offre un atmosfera del tutto particolare, dagli arredi al pavimento in granigliato rosso e grigio, comune a quello di molte case milanesi di inizio secolo, per non parlare delle splendide stufe in maiolica che rimandano ai tempi in cui i locali venivano riscaldati a legna. Insomma, basta uno sguardo per cogliere quel calore che apparteneva esclusivamente ai ristoranti di un tempo, in cui spesso ci si ritrovava seduti ai lunghi tavoli del secolo della borghesia e dei cambiamenti con persone mai viste prima. All’esterno della trattoria si trova la vecchia pesa rettangolare in ferro che diede il nome al locale che all’epoca si trovava sulla linea di confine tra la città e le campagne circostanti. Ma c’è anche una curiosità, testimoniata da una lapide posta sulla facciata dell’ingresso. L’epigrafe ricorda che quella stessa casa fu frequentata da Ho Chi Minh negli anni ’30, durante le sue missioni internazionali “

Dove un tempo c’erano i cortili degli artigiani, attorniati dalla case di ringhiera, oggi s’incontrano gli ateliers di grandi artisti e le gallerie d’arte. L’Antica Trattoria della Pesa offre un atmosfera del tutto particolare, dagli arredi al pavimento in granigliato rosso e grigio, comune a quello di molte case milanesi di inizio secolo, per non parlare delle splendide stufe in maiolica che rimandano ai tempi in cui i locali venivano riscaldati a legna. Insomma, basta uno sguardo per cogliere quel calore che apparteneva esclusivamente ai ristoranti di un tempo, in cui spesso ci si ritrovava seduti ai lunghi tavoli del secolo della borghesia e dei cambiamenti con persone mai viste prima. All’esterno della trattoria si trova la vecchia pesa rettangolare in ferro che diede il nome al locale che all’epoca si trovava sulla linea di confine tra la città e le campagne circostanti. Ma c’è anche una curiosità, testimoniata da una lapide posta sulla facciata dell’ingresso. L’epigrafe ricorda che quella stessa casa fu frequentata da Ho Chi Minh negli anni ’30, durante le sue missioni internazionali “

S

S

Ma

Ma