Domenica 9 marzo, ore 15.45

Palazzina di Caccia di Stupinigi

Per la Festa della Donna un omaggio alle figure femminili vicine alla corte e alle cantanti dei caffè

“Le Signore della Corte” racconta storie di donne, da quelle vicine alla corte che hanno abitato nella Palazzina, alle figure novecentesche delle cantanti dei caffè, con riferimenti alle sartine e alla relativa corporazione al femminile, alle danzatrici della scuola di ballo di via Po retta da una donna, a Lidia Poet e alle professioni “alte” che erano vietate o comunque difficilmente accessibili alle donne.

Attraverso una rievocazione storica, in un percorso a tappe tra le sale della Palazzina, si compie un viaggio per scoprire il ruolo delle donne nella società dal XVII al XX secolo. Alle ore 15.45 è in programma una visita tematica in dialogo con i rievocatori.

L’appuntamento è organizzato in collaborazione con le Vie del Tempo e il gruppo Balastorie per quel che riguarda le danze e i canti.

INFO

Palazzina di Caccia di Stupinigi

Piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi – Nichelino (TO)

Domenica 9 marzo 2025, ore 15.45

Le Signore della Corte

Durata della visita: 1 ora e 15 minuti circa

Prezzo visita guidata: 5 euro, oltre il prezzo del biglietto di ingresso

Biglietto di ingresso: intero 12 euro; ridotto 8 euro

Gratuito: minori di 6 anni e possessori di Abbonamento Musei Torino Piemonte e Royal Card

Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente

Info e prenotazioni: 011 6200601stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it

Dal martedì al venerdì, ore 10-17.30, entro il giovedì precedente la visita

Giorni e orari di apertura Palazzina di Caccia di Stupinigi: da martedì a venerdì 10-17,30 (ultimo ingresso ore 17); sabato, domenica e festivi 10-18,30 (ultimo ingresso ore 18).

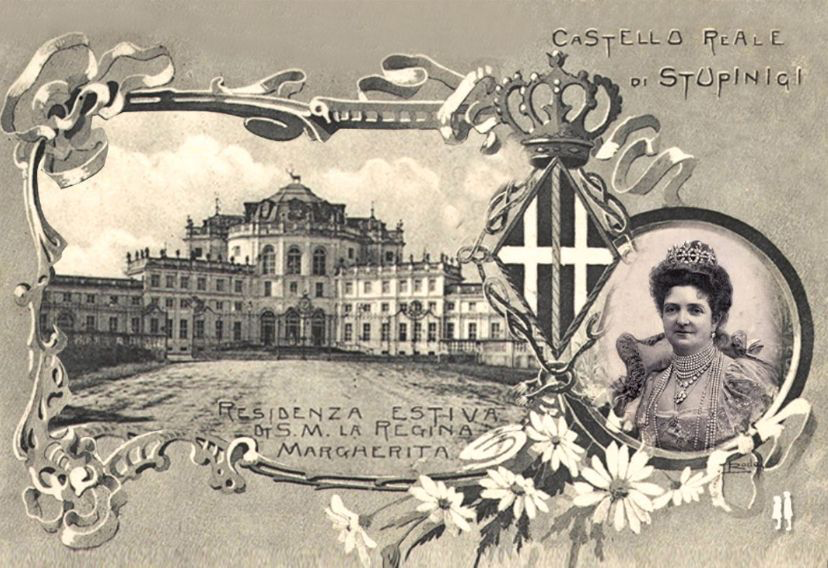

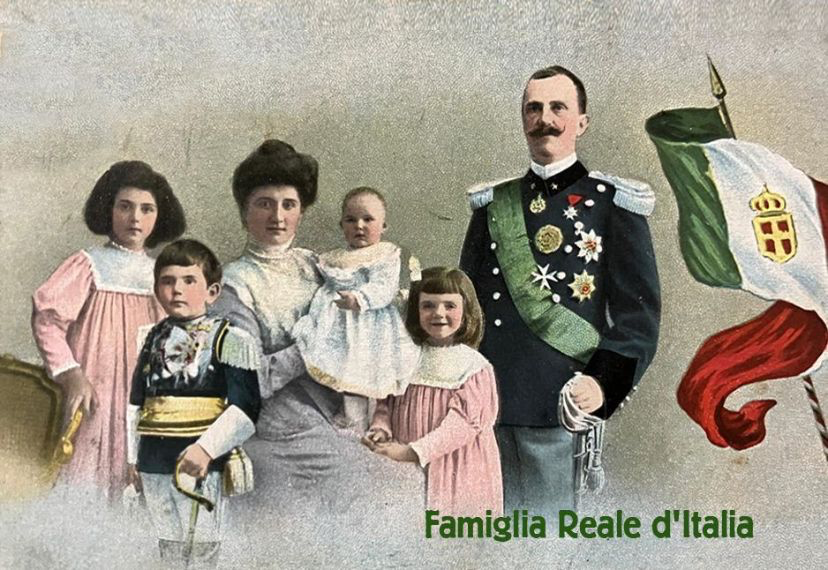

Comunque sia, per quanti ben conoscono e hanno vissuto quelle due semplici semplici paroline, ma anche (e perché no?) per tutti gli ignari, per gli appassionati e i tanti collezionisti, si sappia che la “Palazzina di Caccia” di Stupinigi, nel “Corridoio di Levante”, mette in bella mostra, da martedì 4 marzo a domenica 6 aprile, ben 270 “Cartoline illustrate” in cui si racconta la storia, italiana ed europea, ripercorrendo le vicende umane, politiche, militari e dinastiche comprese nel periodo 1900 – 1915.

Comunque sia, per quanti ben conoscono e hanno vissuto quelle due semplici semplici paroline, ma anche (e perché no?) per tutti gli ignari, per gli appassionati e i tanti collezionisti, si sappia che la “Palazzina di Caccia” di Stupinigi, nel “Corridoio di Levante”, mette in bella mostra, da martedì 4 marzo a domenica 6 aprile, ben 270 “Cartoline illustrate” in cui si racconta la storia, italiana ed europea, ripercorrendo le vicende umane, politiche, militari e dinastiche comprese nel periodo 1900 – 1915.

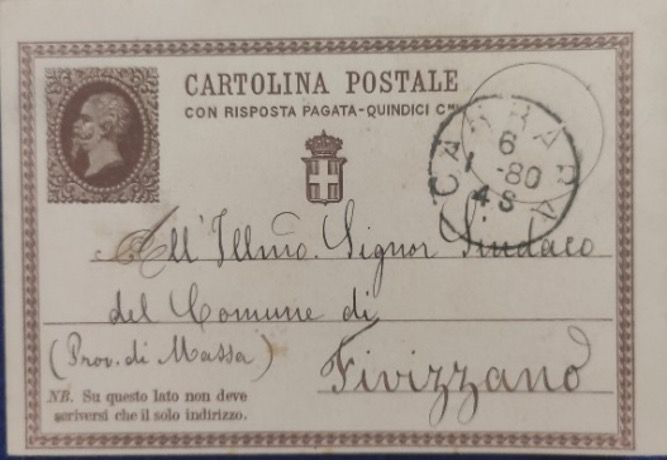

È l’inizio di un nuovo corso editoriale ed artistico che cambierà il modo di dialogare per iscritto tra gli italiani, con formati dell’“intero postale” che cambiarono diverse volte nel corso degli anni (quanti di noi se ne sono serviti!) e che, dopo una pausa dal 2014, fu ripreso da “Poste italiane” nel dicembre 2017.

È l’inizio di un nuovo corso editoriale ed artistico che cambierà il modo di dialogare per iscritto tra gli italiani, con formati dell’“intero postale” che cambiarono diverse volte nel corso degli anni (quanti di noi se ne sono serviti!) e che, dopo una pausa dal 2014, fu ripreso da “Poste italiane” nel dicembre 2017.