Breve storia di Torino

1 Le origini di Torino: prima e dopo Augusta Taurinorum

2 Torino tra i barbari

3 Verso nuovi orizzonti: Torino postcarolingia

4 Verso nuovi orizzonti: Torino e l’élite urbana del Duecento

5 Breve storia dei Savoia, signori torinesi

6 Torino Capitale

7 La Torino di Napoleone

8 Torino al tempo del Risorgimento

9 Le guerre, il Fascismo, la crisi di una ex capitale

10 Torino oggi? Riflessioni su una capitale industriale tra successo e crisi

8 Torino al tempo del Risorgimento

Se parliamo di Risorgimento, parliamo anche di Torino.

Le stesse vie ora intrise di negozi e passanti, brulicanti di turisti e concittadini, odorose di caramelle e caldarroste, un tempo erano percorse da quegli stessi illustri uomini che fanno capolino sui libri di storia: Cavour, Mazzini, d’Azeglio, Garibaldi, chi ha“fatto l’Italia”l’ha quantomeno pensata proprio seduto tra i caffè torinesi, magari sorseggiando “bicerin” o assaporando un “bunet”.

Camillo Benso pranzava abitualmente al ristornante del Cambio, che si affaccia su Piazza Carignano ed era assiduo frequentatore dell’ormai storico Caffè Fiorio, situato sotto i portici di via Po, mentre la Contessa di Castiglione, nota come“la più bella donna mai vista alle corti dell’epoca” abitava niente meno che in via Lagrange 29, “noblesse oblige” come si suol dire.

Diversi luoghi cittadini sono intitolati a personaggi famosi di tale periodo, come ad esempio il Borgo Nuovo, dove si trova l’aiuola Balbo, dedicata a sei differenti figure, “in primis” al Primo Ministro del Parlamento Subalpino del 1848, oppure, per riportare un esempio meno conosciuto, in Piazzetta Maria Teresa ci si può imbattere nel monumento rivolto al patriota Guglielmo Pepe, il quale, disobbedendo al re Borbone Ferdinando II, ordinò alle sue truppe di attraversare il Po e raggiungere Venezia per sostenere la Repubblica veneziana nel 1848.

L’elenco è decisamente lungo, Torino pullula di nomi e luoghi che andrebbero citati a gran voce, ma temo che, se proseguissi in tal senso, perderei la primaria motivazione di questa serie di articoli riguardanti – appunto- le vicende dell’antica Augusta Taurinorum.

Mi trovo allora costretta a cambiare argomento, portando il discorso sui fatti e sugli avvenimenti che interessano le vicissitudini dell’urbe pedemontana dal 1831 al 1861, senz’altro gli anni più importanti per quel che riguarda la storia della nostra città, che passa dall’essere una piccola capitale sabauda alla periferia della Penisola, al divenire l’indiscusso centro di comando per l’unificazione nazionale.

Come sempre, andiamo per ordine e affrontiamo una tematica alla volta.

Tra le figure essenziali di tale periodo vi è sicuramente Carlo Alberto, il quale da subito garantisce un preciso programma di riforme burocratiche legali ed economiche con lo scopo di traghettare la capitale verso una modernizzazione non solo necessaria ma soprattutto auspicata.

Il re inoltre nomina un Consiglio di Stato, per rendere più funzionale e centralizzato il regno, riforma il sistema legale sabaudo e trova mezzi avanguardistici per contrastare le epidemie di colera. A partire da tali riforme, negli anni ‘30 viene promulgato un “corpus” di nuovi codici civili, penali e commerciali, si tratta del celebre Statuto Albertino, che si dimostra ben presto il più avanzato sistema legale d’Europa.

Dal punto di vista culturale Carlo Alberto si impegna in numerose iniziative decisamente ambiziose, tramite le quali desidera esaltare le vittorie e la gloria della casata sabauda, sia per stimolare l’orgoglio popolare, sia per ingraziarsi la fedeltà alla monarchia. Vengono cosìrealizzati monumenti, palazzi e dipinti, ed in aggiunta si portano avanti campagne di commissioni architettoniche e artistiche per abbellire le residenze reali di Torino, come Racconigi e Pollenzo. Sicostruiscono poi monumenti pubblici nelle piazze della capitale, ognuno dedicato alla commemorazione di un preciso momento storico ovviamente legato o alla dinastia sabauda o alla storia della città. Alla conclusione del regno di Carlo Alberto, Torino rivendica un patrimonio artistico nettamente superiore rispetto a quello di qualsiasi altra città italiana.

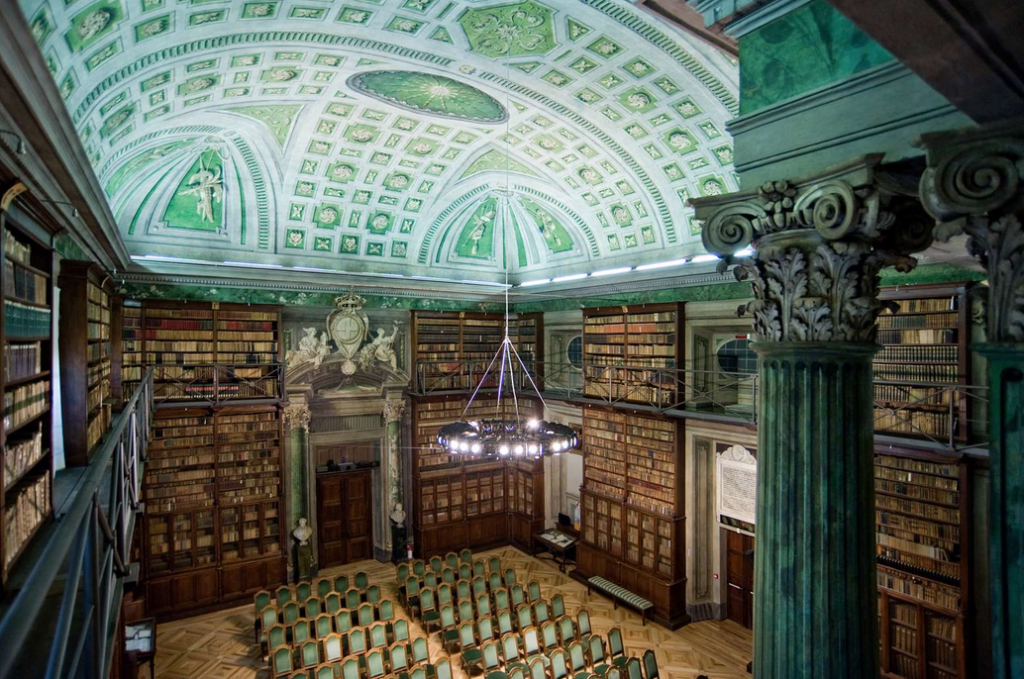

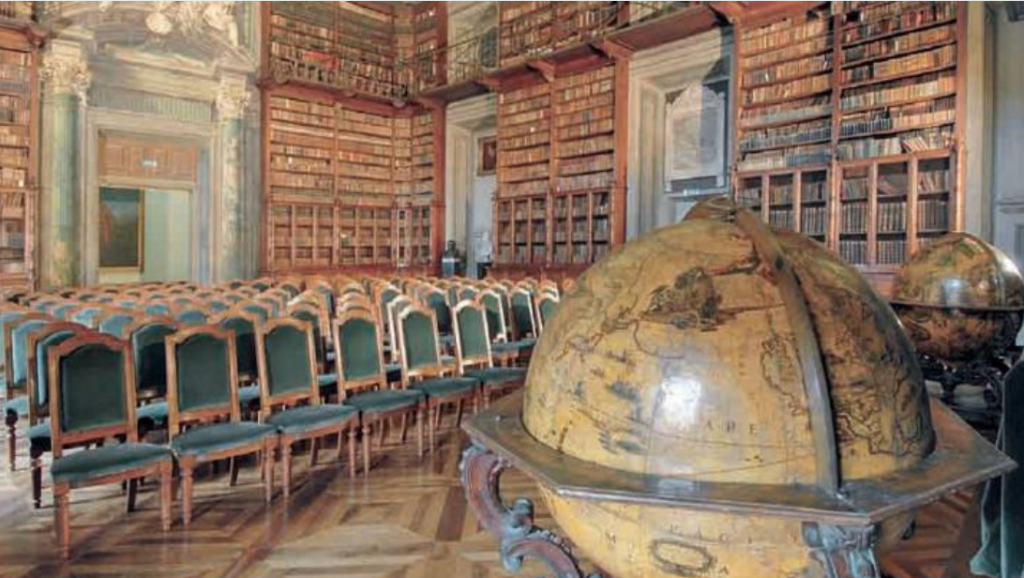

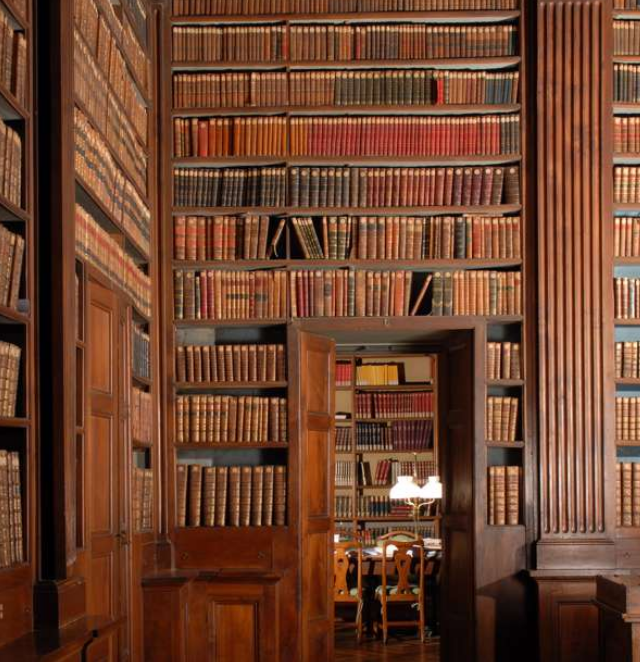

Di pari modo, per dare alla capitale lo “status” di centro artistico, il re fonda la Galleria Reale, luogo in cui è conservata la collezione di opere d’arte della famiglia Savoia: aperta al pubblico, in alcuni giorni della settimana era possibile visitarla gratuitamente. Nascono in conseguenza a tali iniziative diverse istituzioni culturali, quali la Deputazione Subalpina di Storia Patria, il Consiglio per la tutela delle Antichità e delle Belle Arti e la Società Promotrice di Belle Arti; viene inoltre ampliata la biblioteca di Palazzo Reale e si edifica la nuova sede per l’Accademia di Belle Arti, in ultimo sono finanziate le opere di diversi scienziati tra cui quelle di Giovanni Plana, Amedeo Peyron e Amedeo Avogadro. Per favorire il consenso popolare, il re stabilisce l’introduzione di nuove feste pubbliche e la reintegrazione di altre, in ogni caso si tratta di parate, giochi pirotecnici, competizioni sportive e balli in maschera.

Alla fine degli anni ’40 tuttavia la situazione è tutt’altro che idilliaca, Torino si trova ad affrontare una grave crisi economica, fatto che contribuisce a creare una netta suddivisione della società: da una parte la classe istruita, chiusa nel proprio mondo di vibranti iniziative culturali, dall’altra il popolino, segregato in zone infime della città e destinato al proprio misero destino, – si pensi che un individuo appartenente a tale classe sociale aveva un’aspettativa di vita che non superava i trent’anni-.

Le tensioni sociali finiscono per indebolire l’ordine costituito, finché, nel 1847, si definisce una tacita alleanza tra il ceto medio e quello popolare: il 1 ottobre dello stesso anno si accendono effettivamente le prime vere proteste, mentre sui muri si leggono frasi come “la guerra di classe non è lontana” oppure “morte ai nobili”.

Le sempre più numerose insurrezioni portano Carlo Alberto ad approvare diverse riforme politiche. I poteri della polizia e dei censori vengono limitati e dall’altra crescono quelli del Consiglio di Stato. In questo clima di subbuglio spiccano importanti figure, dalla parte dei conservatori ricordiamo Vittorio Amedeo Sallier de La Tour e il Conte Carlo Beraudo di Pralormo, dalla parte dei moderati invece troviamo Camillo Benso di Cavour, Cesare Alfieri e Roberto d’Azeglio, i quali proponevano una costituzione ultrademocratica e un rinnovamento pacifico della classe dirigente statale.

Mentre nella capitale prevale la posizione dei moderati, il 1848 èsegnato da sommosse e rivolte, la prima in Sicilia, seguita dalla Rivoluzione di febbraio in Francia, che rovescia la monarchia d’Orleans.

È in questo generale contesto di fermento nazionalista che l’8 febbraio 1848 Carlo Alberto emana lo Statuto: una nuova costituzione che prevede un innovativo governo monarchico e rappresentativo in cui il potere legislativo è ripartito fra il re e due camere: una Camera dei deputati costituita su base elettiva e un Senato formato da membri nominati a vita dallo stesso monarca. Lo Statuto viene promulgato nella sua interezza nel marzo dello stesso anno, la sua importanza varca i confini del Piemonte e diventa modello per la monarchia costituzionale adottata dal nuovo Regno d’Italia unitario dopo il 1861. Lo Statuto testimonia il grande successo dell’élite moderata formata da personaggi di spicco della borghesia torinese, tra i quali emerge il carismatico Roberto d’Azeglio.

Sempre nel 1848 Torino affronta una guerra di liberazione nazionale e di espansione contro l’impero austriaco. La vicenda tuttavia non trova lieta conclusione, infatti nel marzo 1849 l’esercito piemontese viene sconfitto nella battaglia di Novara, Carlo Alberto abdica a favore del figlio Vittorio Emanuele II, il quale negozia gli accordi di pace con gli Austriaci.

I moti rivoluzionari del ‘48, che avevano sobillato le folle torinesi con speranze patriottiche, si risolvono in un’amara delusione e in una seconda restaurazione attuata dagli Austriaci con il sostegno di Pio IX e dello zar Nicola I.

L’unica eccezione al trionfo austriaco è proprio Torino. Il casato dei Savoia è l’unica dinastia in Italia che non dipende dall’influenza austriaca, inoltre la città si presenta come capitale dell’unico stato che mantiene una costituzione in cui c’è un parlamento che gestisce insieme con la monarchia la responsabilità del governo. Vittorio Emanuele accetta le procedure costituzionali per arginare i democratici e per guadagnarsi il supporto dei liberali moderati nelle politiche antiaustriache. La sopravvivenza dello Statuto fa si che Torino si differenzi dalle altre città. Infine, con l’ingresso sulla scena politica di Camillo Benso, abilissimo leader, riformatore dinamico, statista di altissimo livello, si inizia a delineare una nuova tipologia di governo che assicura la partecipazione politica di ampie fasce del ceto medio urbano.

Dopo il ’48, Torino è nuovamente scenario di iniziative riformiste che tra l’altro influenzeranno grandemente il futuro dello Stato italiano dopo il 1861.

Fin dalla sua emanazione lo Statuto ha introdotto un forte cambiamento nella classe politica piemontese, all’interno della quale l’aristocrazia assume via via un ruolo sempre più modesto, pur continuando a gestire la vita politica della città. La maggioranza dei nobili si identifica nella coalizione di monarchici conservatori guidati dal conte Ottavio Thaon de Revel, il quale beneficia di potenti legami sia con la Chiesa cattolica che con la corte sabauda, inoltre trova sostegno nel corpo diplomatico, nella gerarchia militare e nelle campagne. A questa fazione si contrappone lo schieramento dei riformatori moderati, tra i quali troviamo Camillo Benso di Cavour e Massimo d’Azeglio (fratello di Roberto).

Ben presto è proprio Camillo Benso a emergere come figura politica dominante, prima, sotto il governo di d’Azeglio, come ministro dell’Agricoltura, del Commercio e della Marina, in seguito, dopo il ’52, come primo ministro. Egli è certo un intraprendente imprenditore agricolo, ma soprattutto è un rispettato esperto di politica economica nonché fautore delle ferrovie. Camillo viene descritto dal cugino come “un aristocratico per nascita, gusti e natura”, lui stesso considerava la nobiltà “superiore per natura alla classe borghese”. Già dagli anni ’30 Cavour porta avanti la sua celebre convinzione del “juste milieu”, secondo cui un governo deve evitare gli estremi dell’assolutismo e dell’anarchia e seguire un programma che porti ad un progresso graduale e ordinato. Egli è nemico giurato dei movimenti repubblicani e democratici, ma si trova ad essere fortemente contrastato dalla Chiesa, specie dal monsignor Luigi Franzoni, arcivescovo di Torino tra il 1831 e il 1862.

Camillo Benso, negli anni ’50, si pone al centro della lotta per secolarizzare lo Stato piemontese, attraverso la divisione istituzionale dei poteri tra Monarchia e Parlamento; egli risulta altresì figura fondamentale in ambito economico, poiché introduce una politica di libero commercio volta a favorire l’ingresso del Piemonte sui mercati europei, e a stimolare le esportazioni dei prodotti grezzi piemontesi e a determinare un abbassamento del costo delle importazioni di macchinari e prodotti finiti. Cavour si dedica anche alla problematica del deficit del bilancio statale, che nel 1850 era risultato negativo a causa delle spese di guerra e delle riparazioni all’Austria. Altre iniziative importanti riguardano il coinvolgimento del governo per una serie di miglioramenti infrastrutturali volti alla riorganizzazione del sistema di credito, alla creazione di nuovi istituti finanziari, all’ampliamento delle casse di risparmio, e alla fondazione della Borsa di Genova e di quella di Torino.

Nonostante i miglioramenti economici degli anni ’50, l’integrazione del Piemonte in un più ampio quadro nazionale si gioca su di un piano tutto politico-culturale; Torino è “un laboratorio di idee”, nonché meta per moltissimi rifugiati politici in fuga dalle forze reazionarie presenti nella Penisola, tra questi vi sono scrittori, accademici, personaggi politici, che non solo trovano riparo ma riescono ad integrarsi nella società, ricoprendo impieghi redditizi, attraverso collaborazioni con i giornali, insegnando all’università o trovando occupazioni nel settore dell’editoria. Se da una parte questi esuli contribuiscono a realizzare un’atmosfera cosmopolita, dall’altra non tutti apprezzano tale situazione, come i membri più tradizionalisti dell’aristocrazia, che si sentono minacciati nelle loro posizioni.

Torino è ora mossa da una nuova vitalità culturale, che si realizza nella diffusione di un’incredibile varietà di spettacoli teatrali e musicali, rivolti ad un pubblico sempre più ampio e variegato, costituito da militari, studenti e membri del ceto medio. Inoltre la cittàè anche centro di informazione, come dimostrano i ben tredici quotidiani che pubblicano sia editoriali che notizie di cronaca, oltre alle cinquanta riviste dedicate alla politica, alle scienze, alla letteratura o alle belle arti. In quegli anni il giornale più letto è “La Gazzetta del Popolo”, grazie al prezzo contenuto e al linguaggio semplice, che si rivolge prima di tutto alla fascia popolare della cittadinanza, ossia piccoli negozianti, artigiani ed operai.

In questi anni Cavour ha nuovamente la possibilità di dimostrare il suo genio, che primeggia nell’abilità di sfruttare le occasioni e nel talento per l’improvvisazione di fronte a eventi inaspettati.

Momento essenziale è poi la guerra di Crimea (1855), alla quale Cavour aderisce tardi e con riluttanza, senza nemmeno convertirsi del tutto all’ideale nazionalista, ma mosso principalmente dal timore di un’alleanza franco-autriaca. Tuttavia tale scontro porta a Torino un discreto prestigio e nel contempo scombussola il vecchio assetto politico: la situazione è prontamente sfruttata da Camillo Benso, che approfitta della divisione tra i Grandi Stati per espandere i propri interessi nella Penisola. Il Primo Ministro decide dunque di adottare una politica estera programmata per l’allargamento dei confini del regno verso nord e per l’ampliamento del suo controllo sul resto della Penisola. Questa decisione segna in realtà una tappa fondamentale per l’unificazione: è la prima volta che uno stato potente acconsente ad abbracciare la causa del nazionalismo italiano.

Tra il ’56 e il ’59 Cavour porta avanti una coraggiosa, seppur ambigua, politica estera, alla base della quale vi è l’obiettivo primario di cacciare gli Austriaci dal territorio. Nel 1858 si presenta l’opportunità attesa: Napoleone III stringe un accordo con Cavour in cui è garantito l’appoggio militare francese al Piemonte se questo avesse trovato un pretesto diplomatico per provocare una guerra contro l’Austria. Le ostilità si aprono nel 1859, con le battaglie di Magenta e Solferino. Nello stesso anno tuttavia Napoleone III firma degli accordi di pace con l’Austria e Cavour subisce una forte battuta d’arresto. L’anno successivo, riconfermato Primo Ministro, Camillo Benso torna all’attacco e organizza plebisciti in Toscana e in Emilia per legittimare l’annessione di gran parte dell’Italia centrale al casato dei Savoia. Vengono ceduti alla Francia i territori della Savoia e di Nizza, tuttavia la cittadinanza torinese può essere più che orgogliosa dei successi conseguiti dal loro concittadino. Cavour non può godere dei propri successi, poiché nello stesso anno, in seguito alle rivolte scoppiate in Sicilia, Giuseppe Garibaldi si mette alla guida della celeberrima Spedizione dei Mille. Camillo allora invade gli Stati Pontifici, giustificando tale azione come unico modo per evitare la rivoluzione, viene infine chiamato il re Vittorio Emanuele II a guidare le truppe piemontesi, escamotage pensato dall’astuto Primo Ministro, consapevole del rispetto di Garibaldi per Vittorio Emanuele. Garibaldi cede al re i territori appena conquistati, mentre Cavour consolida le nuove acquisizioni e blocca ogni iniziativa per instaurare assemblee costituenti, e indice plebisciti per far approvare l’annessione dei nuovi territori al Piemonte.

Il processo di unificazione politica culmina nei primi mesi del 1861 con l’elezione del primo Parlamento Nazionale, il riconoscimento di Vittorio Emanuele II come primo re d’Italia e la nomina di Torino a capitale del Regno.

ALESSIA CAGNOTTO

I percorsi espositivi

I percorsi espositivi