Un’importante mostra dedicata all’eclettica figura del grande alpinista, pronipote di Quintino Sella

Fino al 19 ottobre

“Io credetti, e credo, la lotta coll’Alpe utile come il lavoro, nobile come un’arte, bella come una fede … La Montagna è fatta per tutti, non solo per gli Alpinisti: per coloro che desiderano il riposo nella quiete come per coloro che cercano nella fatica un riposo ancora più forte”. C’è in queste parole tutta l’essenza e la complessità dell’uomo, grande appassionato di montagna e alpinismo, e, al contempo, profondo narratore e, pur anche (quale fu) attento illustratore per parole ed immagini di quell’universo roccioso che seppe tenerlo a sé legato per l’intera vita. Sono parole tratte dall’introduzione di “Alpinismo acrobatico” (1914), fra le varie opere dedicate alla montagna e scritte fra i primi del ‘900 e la metà degli anni ’30, da Guido Rey (Torino, 1861 – 1935) “figura chiave al crocevia tra alpinismo, fotografia e letteratura” della cultura piemontese e del panorama nazionale ed internazionale a cavallo di Otto e Novecento. Pronipote di Quintino Sella, ministro del Regno e fondatore nel 1863 del “Club Alpino Italiano” (in cui anche Guido tenne sempre un ruolo di primissimo piano) a lui il “Museomontagna” di Torino dedica, fino a domenica 19 ottobre, una nuova retrospettiva, dopo la monografica già proposta nel 1986. Il progetto, curato da Veronica Lisino e Mattia Gargano, nasce dal riordino del complesso dei “Fondi Guido Rey”, conservato dal “Centro Documentazione” del “Museo” di Piazzale Monte dei Cappuccini e catalogato nel 2024.

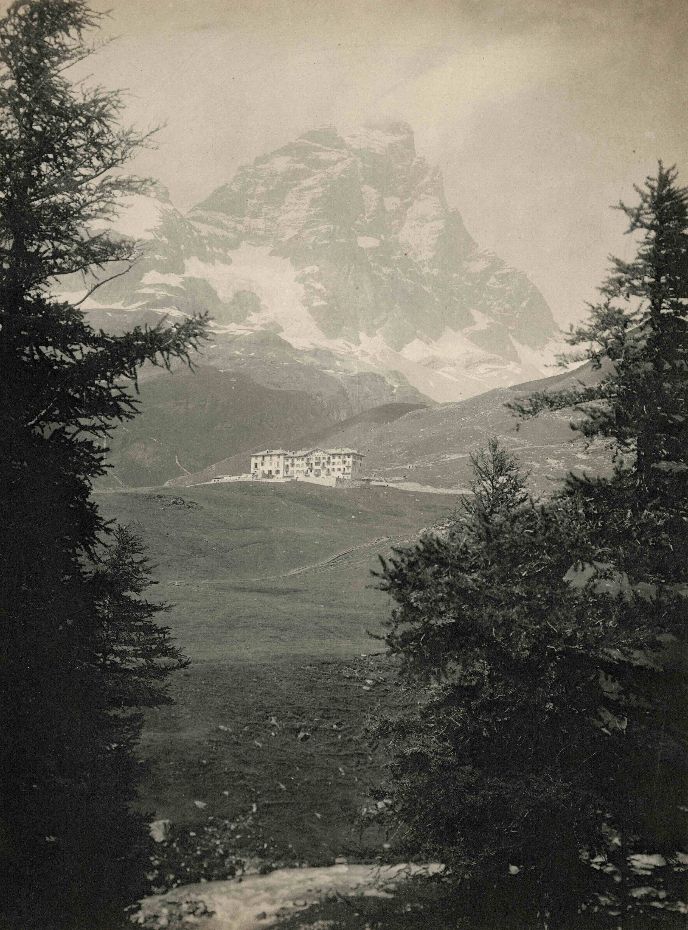

Curioso l’aggettivo amateur parte del titolo. Si tratta di un termine, spiegano i curatori, “che – privo dell’odierna accezione negativa ‒ indicava chi, tra XIX e XX secolo, si dedicava a un’attività per puro passatempo. L’essere ‘dilettante’ consentì a Rey di esprimersi in maniera più libera e disinvolta, tra scrittura, disegno e fotografia. Ciascuno di questi linguaggi diventa un filtro che gli permette di prendere le distanze da una realtà per lui limitata e di proiettarsi così in un ‘mondo altro’”. In un mondo ideale che accanto “all’intimità delle scene famigliari”, fu soprattutto per Guido rifugio inviolabile dove toccare vedere e ascoltare i luoghi amatissimi delle sue “terre alte”, in particolare di “quella montagna” a pronunciata forma piramidale che, per mano allo zio Quintino, Guido imparò a conoscere fin dal 1874, all’età di soli 13 anni. Era un bimbo e quello fu il suo primo grande grandissimo amore: quei 4.478 metri del “Cervino” (settima vetta e terza montagna italiana per altitudine), cui più tardi (1904) dedicò anche un libro “Il Monte Cervino”, con splendide vedute disegnate dall’amico – scultore Edoardo Rubino e l’introduzione di Edmondo De Amicis, al quale insieme al figlio Ugo, lo legò una profonda e sincera amicizia. Sul Cervino, Rey ebbe modo di salire più di cinque volte, attraverso imprese (anche letterarie e fotografiche) che ne fecero l’alpinista italiano più amato e tradotto prima di Walter Bonatti.

Al centro dell’iter espositivo, uno spazio dedicato alle sue vicende biografiche. Attorno si sviluppano quattro sezioni tematiche: Letteratura alpinistica, Fotografia di montagna, Fotografia tra montagna e pittorialismo, Fotografia pittorialista, quella attraverso cui Rey amava ricreare quadri famosi con effetti di “tableaux vivants”. Si tratta di aree da vedersi come ambienti in continua connessione tra loro che consentono al visitatore di muoversi liberamente, senza obblighi di percorso, tra le imprese alpinistiche, la cultura fotografica e gli interessi letterari, accompagnati dagli “occhi pieni di visioni” e dall’“animo ricco di ardimenti” di Guido Rey.

Sottolineano ancora i curatori: “La mostra ha l’obiettivo di riconsiderare la sua figura, confinata in passato entro schemi fin troppo rigidi e che invece merita di essere rivalutata nella molteplicità delle sue manifestazioni. Riprendendo le parole del suo amico e compagno di cordata Ugo De Amicis, è un pregiudizio pensare che l’acuta sensibilità artistica sia incompatibile con quella dell’uomo d’azione, poiché quel dualismo interiore ed esteriore, cioè del sentire e dell’agire, significa integrazione e ricchezza, invece che contraddizione e debolezza. Questa visione si riflette nella varietà dei materiali in mostra, che spaziano dalle fotografie e dagli apparecchi fotografici a schizzi, disegni, volumi, riviste, diari e lettere, fino all’attrezzatura alpinistica, offrendo un ritratto sfaccettato del suo universo creativo ”.

Gianni Milani

“Guido Rey. Un amateur tra alpinismo, fotografia e letteratura”

“Museo Nazionale della Montagna”, Piazzale Monte dei Cappuccini 7, Torino; tel. 011/6604104 o www.museomontagna.org

Fino a domenica 19 ottobre

Orari: mart. – ven. 10,30/18; sab. e dom. 10/18

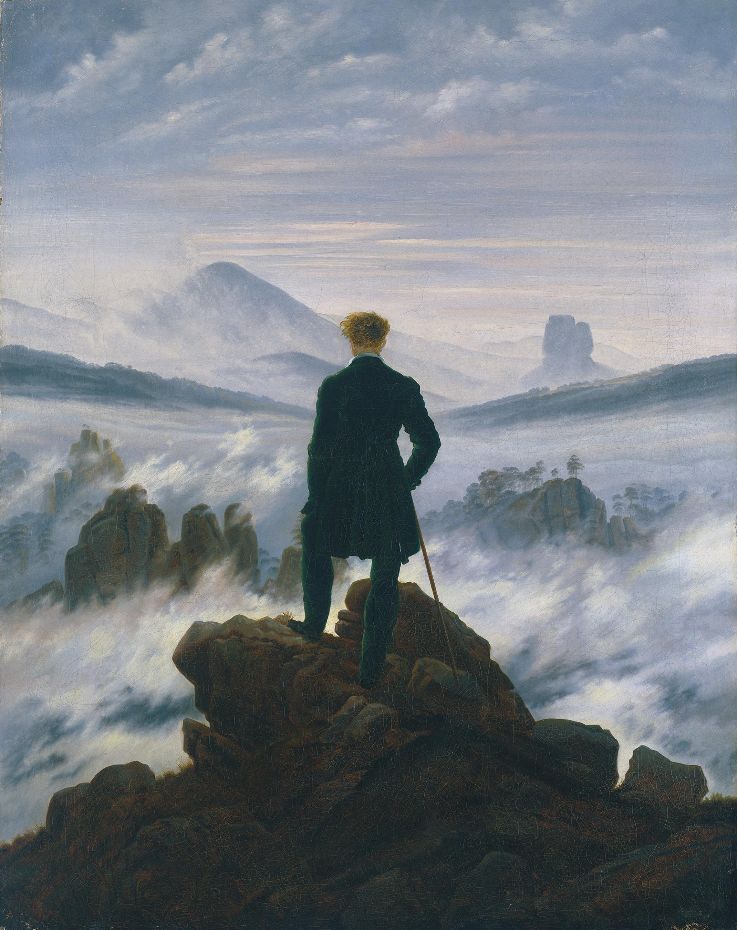

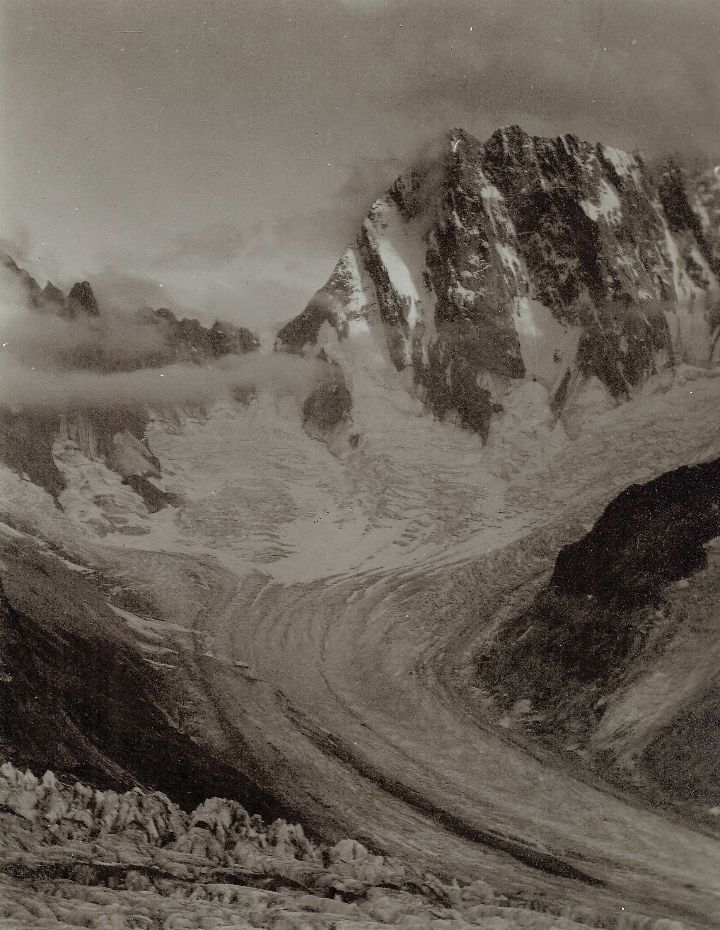

Nelle foto: Ugo De Amicis “Guido Rey guardando il Cervino”, stampa alla gelatina bromuro d’argento, post 1910 e (tableau vivant) da Caspar David Friedrich “Il viandante sul mare di nebbia”, olio su tela, 1817, “Amburgher Kunsthalle”, credit WikimediaCommons; Guido Rey “Grandes Jorasses”, stampa alla celloidina, 1905 ca.; Guido Rey “L’Hotel del Giomein e il Cervino”, stampa alla gelatina bromuro d’argento, 1899 ca.

arte, storia

arte, storia

La digitalizzazione delle lettere di Costantino Nigra sono un grande contributo all’opera assai meritoria di storicizzare una figura non secondaria del Risorgimento di cui fu un protagonista nel campo diplomatico, alle dipendenze dirette del Conte di Cavour. Nigra ad unità d’Italia compiuta fu ambasciatore a Parigi, San Pietroburgo e Vienna in momenti decisivi della storia del nuovo Regno. Le opere storiche scritte su di lui appaiono invece poco interessanti, anche se uno dei nostri migliori storici, Federico Chabod, ne scrisse nella sua storia della politica estera italiana che lessi e studiai per sostenere un esame con Ettore Passerin d’Entreves che nel corso dell’esame mi interrogò su di lui. Resta ancora aperta la questione mai risolta della scomparsa delle sue memorie, che secondo alcuni furono bruciate dallo stesso Nigra, secondo altri si perdettero con la morte del figlio nel 1908, ad un anno di distanza dalla sua morte. C’è stato chi ha fatto molte e anche fantasiose congetture che non meritano di essere prese in considerazione perché Nigra fu vittima di “storici” dilettanti.

La digitalizzazione delle lettere di Costantino Nigra sono un grande contributo all’opera assai meritoria di storicizzare una figura non secondaria del Risorgimento di cui fu un protagonista nel campo diplomatico, alle dipendenze dirette del Conte di Cavour. Nigra ad unità d’Italia compiuta fu ambasciatore a Parigi, San Pietroburgo e Vienna in momenti decisivi della storia del nuovo Regno. Le opere storiche scritte su di lui appaiono invece poco interessanti, anche se uno dei nostri migliori storici, Federico Chabod, ne scrisse nella sua storia della politica estera italiana che lessi e studiai per sostenere un esame con Ettore Passerin d’Entreves che nel corso dell’esame mi interrogò su di lui. Resta ancora aperta la questione mai risolta della scomparsa delle sue memorie, che secondo alcuni furono bruciate dallo stesso Nigra, secondo altri si perdettero con la morte del figlio nel 1908, ad un anno di distanza dalla sua morte. C’è stato chi ha fatto molte e anche fantasiose congetture che non meritano di essere prese in considerazione perché Nigra fu vittima di “storici” dilettanti.