“Piemonte cinquant’anni” è la rappresentazione di mezzo secolo di vita della nostra Regione attraverso più di 200 fotografie in bianco e nero e a colori. Un percorso lungo e complesso che ha scavalcato non solo il Secolo Breve ma addirittura la svolta del Millennio.

“Sfogliando le pagine di questo catalogo – afferma il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia nella presentazione – è legittimo provare un senso di orgoglio per essere cittadini della nostra regione. Le immagini testimoniano episodi cruciali della storia degli ultimi cinque decenni. Questo percorso, talvolta drammatico talvolta più sereno, rimane tuttavia lontano da intenti celebrativi o autoreferenziali, mirando piuttosto a sviluppare nel lettore una doverosa riflessione sull’identità regionale, che deve attingere alla propria memoria passata per affrontare con determinazione, fiducia e senso di appartenenza comunitario le sfide del presente e del futuro”.

In occasione delle celebrazioni del cinquantenario il Consiglio regionale del Piemonte, con il sostegno della Fondazione CRT, ha promosso la realizzazione di una mostra e di un catalogo fotografico, che l’agenzia Ansa ha curato a partire dai materiali iconografici provenienti dagli archivi storici istituzionali. Il percorso si snoda idealmente attraverso i primi 15 articoli dello Statuto regionale che contengono i suoi principi fondamentali.

“La storia della Fondazione CRT si è sempre intrecciata con quella della Regione Piemonte, accompagnando ogni giorno la vita dei cittadini in molti ambiti: cultura, welfare, ambiente, lavoro, ricerca, innovazione, formazione”, afferma il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia.

“Il volume propone un racconto iconografico sobrio ma autorevole, come l’informazione dell’Ansa, un viaggio nella storia di un Piemonte dalle forti tradizioni, pioniere nella politica e nell’economia come nell’arte e nella cultura. Centocinquanta pagine di fotografie che immortalano la vita della Regione e, con questa, il risultato di cinquant’anni di produzione legislativa e attività di governo”, dichiara Luigi Contu, direttore Agenzia Ansa.

La prima Carta della Regione Piemonte, come quella delle altre 14 Regioni italiane a statuto ordinario, era stata promulgata nel 1971. La revisione e l’aggiornamento del testo sono stati portati a termine il 19 novembre 2004, mentre l’entrata in vigore della nuova carta risale al 22 marzo 2005. Nel 2020 quindi celebriamo non soltanto il cinquantenario della Regione ma anche i 15 anni del nostro nuovo Statuto.

Il racconto della storia del Piemonte dal 1970 al 2020 parte dalle immagini in bianco e nero delle prime legislature e attraverso i numerosi argomenti toccati dallo Statuto (autonomia e partecipazione, sussidiarietà, programmazione, sviluppo economico e sociale, territorio, patrimonio naturale e culturale, salute, casa, tutela dei consumatori, diritti sociali, informazione, pari opportunità, scuola e ricerca, relazioni con l’Europa) arriva alle immagini più recenti del Piemonte di oggi.

La mostra (e il ricco catalogo a colori che la accompagna) saranno presentati al pubblico con un’anteprima virtuale sui canali social di @crpiemonte (Twitter, Facebook, YouTube, sito Web) in occasione delle celebrazioni del cinquantenario lunedì 13 luglio 2020, mentre verranno messi a disposizione dei visitatori nella versione completa (arricchita anche da alcuni video) a novembre 2020, quando sarà celebrato solennemente l’anniversario della firma del primo Statuto della Regione Piemonte (10 novembre 1970) e quello dell’approvazione della sua più recente versione (19 novembre 2004).

Riuniti nel Palazzo delle Segreterie in Piazza Castello, i cinquanta membri del primo Consiglio regionale del Piemonte, diedero inizio alla fase costituente dell’Ente la cui nascita era stata prevista nella Costituzione entrata in vigore nel 1948.

Riuniti nel Palazzo delle Segreterie in Piazza Castello, i cinquanta membri del primo Consiglio regionale del Piemonte, diedero inizio alla fase costituente dell’Ente la cui nascita era stata prevista nella Costituzione entrata in vigore nel 1948.

di Marco Travaglini

di Marco Travaglini Due realtà separate, come ho letto in un reportage sul portale ecologista “Terra News”, “da una linea invisibile lunga più di mille chilometri. Non è mai segnalata, eppure ha un nome ben preciso: si chiama Ielb, Inter-entity boundary line, e ricalca più o meno fedelmente il fronte di guerra del 1995. Da quel momento in poi, il confine tra i due stati confederati non ha più avuto alcun bisogno di essere indicato. Tanto lo conoscono tutti: è rimasto scolpito in ogni ruga, in ogni memoria. La Ielb è la stessa linea che quel maledetto 11 luglio del 1995 i bosniaci in fuga cercarono disperatamente di raggiungere, passando per i boschi”. Dall’altro lato c’erano i luoghi che ci siamo lasciati alle spalle: il territorio libero di Tuzla, controllato dall’armata repubblicana bosgnacca,

Due realtà separate, come ho letto in un reportage sul portale ecologista “Terra News”, “da una linea invisibile lunga più di mille chilometri. Non è mai segnalata, eppure ha un nome ben preciso: si chiama Ielb, Inter-entity boundary line, e ricalca più o meno fedelmente il fronte di guerra del 1995. Da quel momento in poi, il confine tra i due stati confederati non ha più avuto alcun bisogno di essere indicato. Tanto lo conoscono tutti: è rimasto scolpito in ogni ruga, in ogni memoria. La Ielb è la stessa linea che quel maledetto 11 luglio del 1995 i bosniaci in fuga cercarono disperatamente di raggiungere, passando per i boschi”. Dall’altro lato c’erano i luoghi che ci siamo lasciati alle spalle: il territorio libero di Tuzla, controllato dall’armata repubblicana bosgnacca,  e quindi la salvezza. Per migliaia restò un miraggio e furono uccisi sul percorso della “marcia della morte” dalle truppe paramilitari serbe sguinzagliate sulle loro tracce dal generale Ratko Mladić, il boia condannato all’ergastolo dal Tribunale internazionale dell’Aja insieme all’altro criminale di guerra, Radovan Karadžić. Di lui si ricordano frasi agghiaccianti come “le frontiere sono sempre state tracciate col sangue e le nazioni delimitate dalle tombe”. Nell’ordinare la strage di Srebrenica Mladić raccomandò ai propri uomini di uccidere solo gli uomini perché “le loro donne devono vivere per soffrire”. Sono gli stessi uomini, ragazzi e vecchi i cui nomi sono impressi nell’enorme lapide di pietra che circonda la grande pagoda del Memoriale di Potočari . E’ lì che stiamo andando. Il pullman ci mette quasi tre ore a coprire una distanza di circa cento chilometri. I ragazzi chiacchierano, ridono, scherzano. Alcuni sono assorti nell’ascolto dell’iPod. Qualcuno dorme. Arriviamo a Potočari e lasciamo il pullman a qualche centinaio di metri dal memoriale. Sono da poco passate le undici del mattino e fa molto caldo. Tra le file delle steli bianche e verdi delle lapidi s’aggirano anziane donne. Camminano sotto il sole, ognuna con la sua bottiglietta d’acqua in mano. Si rimane sbalorditi dal senso di pace e dal silenzio. S’avverte appena il brusio, sommesso, della preghiera di un gruppo di musulmani raccolti con il loro mullah sotto la grande cupola della moschea all’aperto. La visita prosegue con l’intervento dei rappresentanti della municipalità di Srebrenica e la posa di una corona d’alloro del Consiglio regionale ai piedi della lapide con inciso “8372″. E’ il numero delle vittime, che corrisponde a quello ipotizzato quando venne aperto il memoriale. In realtà la cifra più attendibile è di oltre diecimila morti. Terminata la cerimonia si attraversa la strada per visitare l’ex-fabbrica delle batterie che fu la base dei caschi blu dell’ONU, luogo dove si consumò la pulizia etnica nei giorni della vergogna. Il contrasto è netto. Se fuori fa caldo e la luce è accecante, dentro fa freddo ed è semibuio. La fabbrica, pur mantenendo gli ambienti originali con i grandi capannoni, è diventata un museo. Sui muri ci sono le fotografie dell’assedio di Srebrenica, dei militari, delle fosse comuni. Alcuni pannelli raccontano le storie di alcune delle vittime e accanto, dentro delle teche di vetro illuminate, ci sono gli oggetti personali che sono stati trovati accanto ai loro corpi. Ciò che resta di un orologio, un pacchetto di sigarette, un anello, un piccolo quaderno. Oggetti semplici, quotidiani, che fanno parte delle storie semplici di vite spezzate. Sui muri ci sono ancora le scritte e i disegni osceni dei militari olandesi. Gli stessi che avevano il compito di proteggere gli sfollati e non alzarono un dito. Ci sono anche due video.

e quindi la salvezza. Per migliaia restò un miraggio e furono uccisi sul percorso della “marcia della morte” dalle truppe paramilitari serbe sguinzagliate sulle loro tracce dal generale Ratko Mladić, il boia condannato all’ergastolo dal Tribunale internazionale dell’Aja insieme all’altro criminale di guerra, Radovan Karadžić. Di lui si ricordano frasi agghiaccianti come “le frontiere sono sempre state tracciate col sangue e le nazioni delimitate dalle tombe”. Nell’ordinare la strage di Srebrenica Mladić raccomandò ai propri uomini di uccidere solo gli uomini perché “le loro donne devono vivere per soffrire”. Sono gli stessi uomini, ragazzi e vecchi i cui nomi sono impressi nell’enorme lapide di pietra che circonda la grande pagoda del Memoriale di Potočari . E’ lì che stiamo andando. Il pullman ci mette quasi tre ore a coprire una distanza di circa cento chilometri. I ragazzi chiacchierano, ridono, scherzano. Alcuni sono assorti nell’ascolto dell’iPod. Qualcuno dorme. Arriviamo a Potočari e lasciamo il pullman a qualche centinaio di metri dal memoriale. Sono da poco passate le undici del mattino e fa molto caldo. Tra le file delle steli bianche e verdi delle lapidi s’aggirano anziane donne. Camminano sotto il sole, ognuna con la sua bottiglietta d’acqua in mano. Si rimane sbalorditi dal senso di pace e dal silenzio. S’avverte appena il brusio, sommesso, della preghiera di un gruppo di musulmani raccolti con il loro mullah sotto la grande cupola della moschea all’aperto. La visita prosegue con l’intervento dei rappresentanti della municipalità di Srebrenica e la posa di una corona d’alloro del Consiglio regionale ai piedi della lapide con inciso “8372″. E’ il numero delle vittime, che corrisponde a quello ipotizzato quando venne aperto il memoriale. In realtà la cifra più attendibile è di oltre diecimila morti. Terminata la cerimonia si attraversa la strada per visitare l’ex-fabbrica delle batterie che fu la base dei caschi blu dell’ONU, luogo dove si consumò la pulizia etnica nei giorni della vergogna. Il contrasto è netto. Se fuori fa caldo e la luce è accecante, dentro fa freddo ed è semibuio. La fabbrica, pur mantenendo gli ambienti originali con i grandi capannoni, è diventata un museo. Sui muri ci sono le fotografie dell’assedio di Srebrenica, dei militari, delle fosse comuni. Alcuni pannelli raccontano le storie di alcune delle vittime e accanto, dentro delle teche di vetro illuminate, ci sono gli oggetti personali che sono stati trovati accanto ai loro corpi. Ciò che resta di un orologio, un pacchetto di sigarette, un anello, un piccolo quaderno. Oggetti semplici, quotidiani, che fanno parte delle storie semplici di vite spezzate. Sui muri ci sono ancora le scritte e i disegni osceni dei militari olandesi. Gli stessi che avevano il compito di proteggere gli sfollati e non alzarono un dito. Ci sono anche due video.  Il primo mostra quello stesso cortile nel primo pomeriggio dell’11 luglio 1995. È ingombro di automezzi carichi di anziani, donne e bambini attorniati da paramilitari serbi e caschi blu olandesi. Le donne vengono separate dagli uomini con la collaborazione degli stessi caschi blu, forse impauriti da una possibile reazione. Poi i maschi spariscono per sempre nei boschi e le donne vengono selezionate: quelle più giovani sono portate all’interno, dove tuttora è intatta la ‘infertivno dom’, la stanza dell’inseminazione, corredata dalle scritte che sui muri celebrano orari e protagonisti di ogni stupro. Viene voglia di voltare lo sguardo ma gli occhi rimangono incollati alle immagini. Quelle donne, ferite e coraggiose, sono le stesse donne che da tanti anni aspettano di ritrovare il corpo dei loro cari, ostinandosi a visionare ogni reperto trovato e effettuare gli esami del dna. E’ grazie a loro se tutto ciò oggi può essere raccontato. Al loro dramma il Tribunale dell’Aja non ha mai riconosciuto un indennizzo di guerra poiché quel genocidio, si è detto, fu opera di singoli e non del governo serbo. Ed eccoli, nel filmato del documentario,i “singoli”: dagli “Scorpioni”, truppe paramilitari d’assalto, alle milizie di Mladić, il “boia di Srebrenica”. Si filmano da soli, in preda a un delirio di onnipotenza, per testimoniare le loro nefandezze. Si vedono mentre inseguono i fuggiaschi nei boschi, puntando le armi su una fila di bosnacchi disperati. Sanno cosa fare: prendono un uomo alla volta, lo portano in mezzo alle frasche, gli sparano. Nel filmato si comprende bene la loro richiesta prima di ogni esecuzione: “guarda per terra”. Poter non guardare in faccia la propria vittima, hanno spiegato gli psicologi, è ciò che serve anche al più duro dei criminali per resistere così allo stress di una mattanza. In questo caso di un genocidio. E’ una richiesta allucinante: “abbassa gli occhi e muori. Muori, ma non guardarmi”. Le immagini scorrono, incollando gli

Il primo mostra quello stesso cortile nel primo pomeriggio dell’11 luglio 1995. È ingombro di automezzi carichi di anziani, donne e bambini attorniati da paramilitari serbi e caschi blu olandesi. Le donne vengono separate dagli uomini con la collaborazione degli stessi caschi blu, forse impauriti da una possibile reazione. Poi i maschi spariscono per sempre nei boschi e le donne vengono selezionate: quelle più giovani sono portate all’interno, dove tuttora è intatta la ‘infertivno dom’, la stanza dell’inseminazione, corredata dalle scritte che sui muri celebrano orari e protagonisti di ogni stupro. Viene voglia di voltare lo sguardo ma gli occhi rimangono incollati alle immagini. Quelle donne, ferite e coraggiose, sono le stesse donne che da tanti anni aspettano di ritrovare il corpo dei loro cari, ostinandosi a visionare ogni reperto trovato e effettuare gli esami del dna. E’ grazie a loro se tutto ciò oggi può essere raccontato. Al loro dramma il Tribunale dell’Aja non ha mai riconosciuto un indennizzo di guerra poiché quel genocidio, si è detto, fu opera di singoli e non del governo serbo. Ed eccoli, nel filmato del documentario,i “singoli”: dagli “Scorpioni”, truppe paramilitari d’assalto, alle milizie di Mladić, il “boia di Srebrenica”. Si filmano da soli, in preda a un delirio di onnipotenza, per testimoniare le loro nefandezze. Si vedono mentre inseguono i fuggiaschi nei boschi, puntando le armi su una fila di bosnacchi disperati. Sanno cosa fare: prendono un uomo alla volta, lo portano in mezzo alle frasche, gli sparano. Nel filmato si comprende bene la loro richiesta prima di ogni esecuzione: “guarda per terra”. Poter non guardare in faccia la propria vittima, hanno spiegato gli psicologi, è ciò che serve anche al più duro dei criminali per resistere così allo stress di una mattanza. In questo caso di un genocidio. E’ una richiesta allucinante: “abbassa gli occhi e muori. Muori, ma non guardarmi”. Le immagini scorrono, incollando gli  sguardi allo schermo. Il silenzio si fa ancora più assordante. Di tanto in tanto un rumore metallico ( basta appoggiarsi o inciampare in qualche struttura per provocarlo e amplificarlo nel vuoto di questi enormi scatoloni di ferro e cemento) lo spezza , facendo sobbalzare i ragazzi. L’atmosfera è pesante e la tensione diventa palpabile, densa. Un grumo di emozioni s’accumula e fatica a sciogliesi. Non sono pochi quelli che, pur cercando in qualche modo di mascherarlo, non reggono allo stress emotivo e piangono. In fondo è un atto liberatorio, un modo per espellere il veleno inoculato negli animi da queste immagini che non sono tratte da un film ma dalla testimonianza, diretta e cruda, di una realtà violenta e arrogante. Mi sembra di udire la voce profonda e un po’ rauca di Giovanni Lindo Ferretti. Ne immagino la faccia scavata, senza età mentre canta “Memorie di una testa tagliata”. Parole che fanno riflettere a Srebrenica. “Chi è che sa di che siamo capaci tutti,vanificato il limite oramai. Vanificato il limite, sotto occhi lontani, indifferenti e bui…Pomeriggio dolce assolato terso, sotto un cielo slavo del Sud. Slavo cielo del Sud non senza grazia”. Un limite oltrepassato, calpestato, negato con un cinismo paragonabile solo alle pianificazione nazista dell’Olocausto. E tutto questo cinquant’anni dopo. Segno che la storia, troppe volte, non insegna nulla nonostante ci offra un’infinità di cose sulle quali riflettere. Quando si esce dai capannoni sotto il sole caldo e accecante sono quasi le tredici. E’ come s’uscisse da una tomba. Gli sguardi sono persi, attoniti, provati. I ragazzi salgono sul pullman ammutoliti. Difficilmente dimenticheranno ciò che hanno visto. Si passa veloci dal centro di Srebrenica, si svolta e si torna indietro, costeggiando il grande cimitero dove ci sono ancora moltissime tombe provvisorie. Secondo i precetti musulmani, le steli di legno verde devono anticipare di un anno la lapide definitiva in marmo bianco. Ma sopra ognuno di quei legni verdi, c’è un nome e un cognome. E ci sarà qualcuno che, finalmente, potrà ritrovarsi lì per piangere un padre, un marito o un figlio. Ci si lascia alle spalle, silenziosi, il cuore della memoria rimossa dell’Europa, mentre il sole s’avvia con una lentezza esasperante verso il tramonto a ovest. Nella stessa nostra direzione. C’è chi fa notare che , a poche centinaia di chilometri , oltre l’Adriatico, c’è l’Italia. Non troppo lontana e ugualmente europea , anche se pare un altro mondo.

sguardi allo schermo. Il silenzio si fa ancora più assordante. Di tanto in tanto un rumore metallico ( basta appoggiarsi o inciampare in qualche struttura per provocarlo e amplificarlo nel vuoto di questi enormi scatoloni di ferro e cemento) lo spezza , facendo sobbalzare i ragazzi. L’atmosfera è pesante e la tensione diventa palpabile, densa. Un grumo di emozioni s’accumula e fatica a sciogliesi. Non sono pochi quelli che, pur cercando in qualche modo di mascherarlo, non reggono allo stress emotivo e piangono. In fondo è un atto liberatorio, un modo per espellere il veleno inoculato negli animi da queste immagini che non sono tratte da un film ma dalla testimonianza, diretta e cruda, di una realtà violenta e arrogante. Mi sembra di udire la voce profonda e un po’ rauca di Giovanni Lindo Ferretti. Ne immagino la faccia scavata, senza età mentre canta “Memorie di una testa tagliata”. Parole che fanno riflettere a Srebrenica. “Chi è che sa di che siamo capaci tutti,vanificato il limite oramai. Vanificato il limite, sotto occhi lontani, indifferenti e bui…Pomeriggio dolce assolato terso, sotto un cielo slavo del Sud. Slavo cielo del Sud non senza grazia”. Un limite oltrepassato, calpestato, negato con un cinismo paragonabile solo alle pianificazione nazista dell’Olocausto. E tutto questo cinquant’anni dopo. Segno che la storia, troppe volte, non insegna nulla nonostante ci offra un’infinità di cose sulle quali riflettere. Quando si esce dai capannoni sotto il sole caldo e accecante sono quasi le tredici. E’ come s’uscisse da una tomba. Gli sguardi sono persi, attoniti, provati. I ragazzi salgono sul pullman ammutoliti. Difficilmente dimenticheranno ciò che hanno visto. Si passa veloci dal centro di Srebrenica, si svolta e si torna indietro, costeggiando il grande cimitero dove ci sono ancora moltissime tombe provvisorie. Secondo i precetti musulmani, le steli di legno verde devono anticipare di un anno la lapide definitiva in marmo bianco. Ma sopra ognuno di quei legni verdi, c’è un nome e un cognome. E ci sarà qualcuno che, finalmente, potrà ritrovarsi lì per piangere un padre, un marito o un figlio. Ci si lascia alle spalle, silenziosi, il cuore della memoria rimossa dell’Europa, mentre il sole s’avvia con una lentezza esasperante verso il tramonto a ovest. Nella stessa nostra direzione. C’è chi fa notare che , a poche centinaia di chilometri , oltre l’Adriatico, c’è l’Italia. Non troppo lontana e ugualmente europea , anche se pare un altro mondo.

Morricone era del 1928 e nel 1946 aveva 18 anni. Espresse un giudizio non positivo sul vecchio re Vittorio Emanuele III, ma giunse a dire che aveva pianto per Umberto II, il nuovo re che aveva suscitato tante speranze e che aveva comunque raccolto quasi 12 milioni di consensi. Morricone era un giovane, non era un vecchio ufficiale o un nobile legato alla corte sabauda Mio nonno che aveva combattuto nella Grande Guerra pianse,nel 1947 all’annuncio della morte in esilio del Re del Piave, come lo definiva lui.

Morricone era del 1928 e nel 1946 aveva 18 anni. Espresse un giudizio non positivo sul vecchio re Vittorio Emanuele III, ma giunse a dire che aveva pianto per Umberto II, il nuovo re che aveva suscitato tante speranze e che aveva comunque raccolto quasi 12 milioni di consensi. Morricone era un giovane, non era un vecchio ufficiale o un nobile legato alla corte sabauda Mio nonno che aveva combattuto nella Grande Guerra pianse,nel 1947 all’annuncio della morte in esilio del Re del Piave, come lo definiva lui.

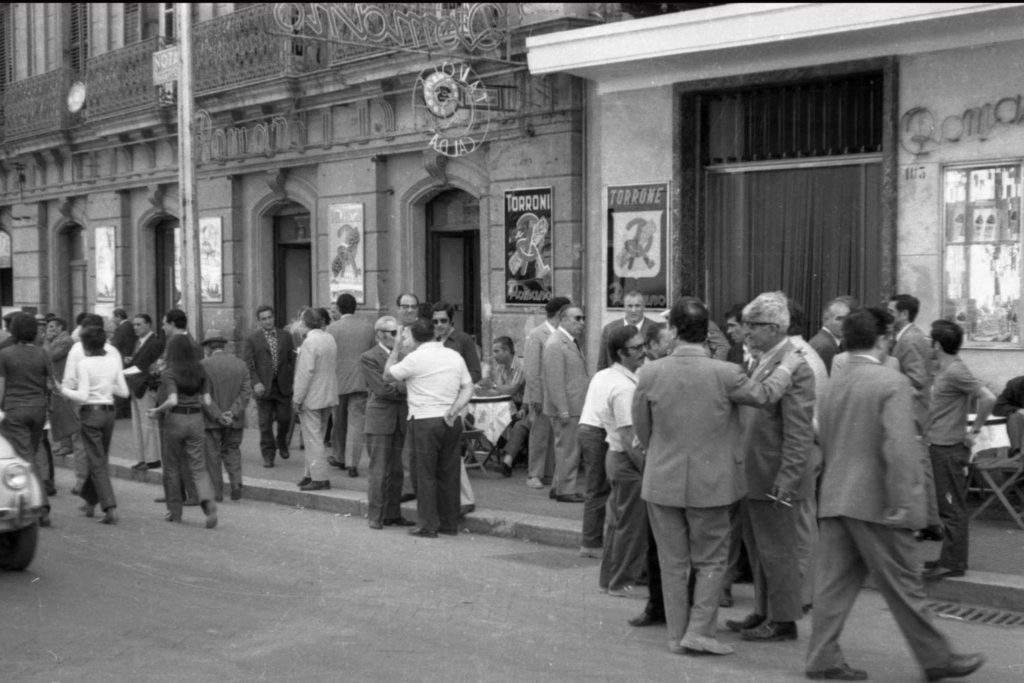

Nello stesso luglio era previsto il Congresso nazionale del Movimento Sociale a Genova , congresso considerato a priori un’offesa alla Resistenza e ad una città medaglia d’oro. L’appoggio del MSI al governo e il congresso di Genova fece esplodere incandescenti polemiche. La sinistra scese in piazza massicciamente e ci furono gravi incidenti con delle vittime in Emilia. La polizia venne accusata di aver ucciso dei manifestanti. Togliatti adottò la figlia di uno dei manifestanti comunisti caduti. Anche Guareschi accennò a quei fatti. In realtà Tambroni non era certo una minaccia alla democrazia, se non per i soliti Parri e Antonicelli, accecati dalla faziosità, sempre pronti a scendere in piazza.

Nello stesso luglio era previsto il Congresso nazionale del Movimento Sociale a Genova , congresso considerato a priori un’offesa alla Resistenza e ad una città medaglia d’oro. L’appoggio del MSI al governo e il congresso di Genova fece esplodere incandescenti polemiche. La sinistra scese in piazza massicciamente e ci furono gravi incidenti con delle vittime in Emilia. La polizia venne accusata di aver ucciso dei manifestanti. Togliatti adottò la figlia di uno dei manifestanti comunisti caduti. Anche Guareschi accennò a quei fatti. In realtà Tambroni non era certo una minaccia alla democrazia, se non per i soliti Parri e Antonicelli, accecati dalla faziosità, sempre pronti a scendere in piazza.

In una intervista ha dichiarato di essere andata a vedere i cadaveri di Mussolini e della Petacci a piazzale Loreto a Milano nell’aprile 1945, esposti al ludibrio della folla inferocita ed ha aggiunto che non sentì pena, in quanto ebrea che aveva sofferto.

In una intervista ha dichiarato di essere andata a vedere i cadaveri di Mussolini e della Petacci a piazzale Loreto a Milano nell’aprile 1945, esposti al ludibrio della folla inferocita ed ha aggiunto che non sentì pena, in quanto ebrea che aveva sofferto.