Di Barbara Castellaro / 27 luglio 1890, Auvers sur Oise, verso il crepuscolo. Vincent Van Gogh rivolge un’arma contro se stesso, decidendo di porre fine alla propria esistenza.

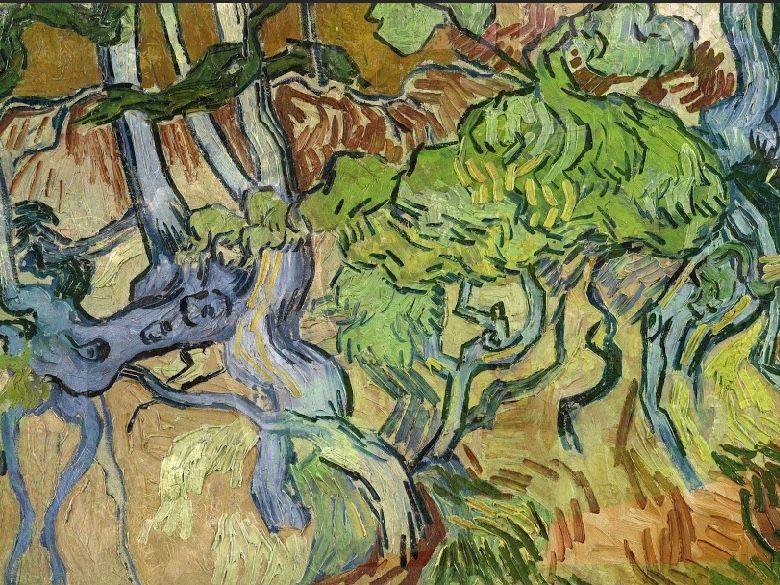

La mattina di quel giorno, secondo gli studi condotti sulla sua opera da Louis van Tilborgh e Bert Maes e rivelati in una pubblicazione del 2012 dal Van Gogh Museum di Amsterdam, aveva abbozzato la sua ultima opera, il suo ultimo grido al mondo, il suo testamento: “Radici e tronchi d’albero”.

La mattina di quel giorno, secondo gli studi condotti sulla sua opera da Louis van Tilborgh e Bert Maes e rivelati in una pubblicazione del 2012 dal Van Gogh Museum di Amsterdam, aveva abbozzato la sua ultima opera, il suo ultimo grido al mondo, il suo testamento: “Radici e tronchi d’albero”.

Questa teoria era supportata dalla testimonianza inconfutabile di Andries Bonger, fratello di Joanna Bonger Van Gogh, moglie di Theo e cognata di Vincent, che aveva indicato in questa tela l’ultima opera dell’artista, dipinta proprio la mattina del 27 luglio. In un altro scritto Van Tilburgh, in collaborazione con il suo collega Teio Meedendorp, nel 2013, concludeva che il soggetto dipinto nell’ultimo quadro, “Radici e tronchi d’albero”, rifletteva lo stato mentale disturbato e tendente al suicidio e che, quindi, fosse plausibile che, avendo trascorso la mattina a lavorare a questo dipinto, confrontandosi con la propria profonda malinconia, Van Gogh fosse tornato all’Auberge Ravoux e ne fosse uscito con la pistola con la quale avrebbe posto fine alla propria vita.

Fine Marzo – Inizio Aprile 2020, la pandemia del Covid-19 ha costretto l’Europa al lock down. Le uscite sono limitate. In poche settimane la normalità è diventata un ricordo e la vita si svolge tra le mura di casa.

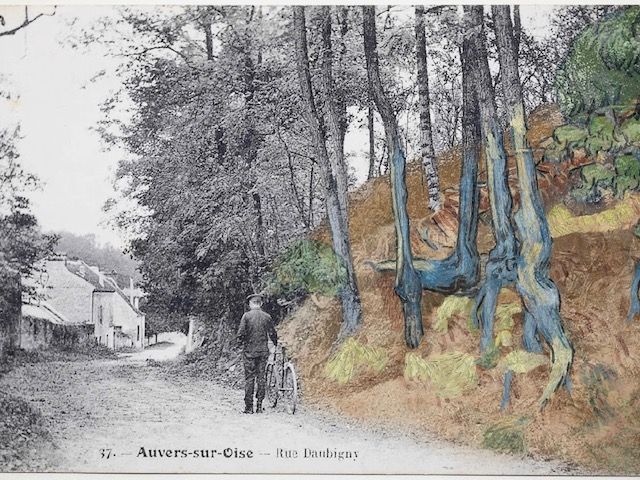

Wouter van der Veen, studioso dell’opera di Vincent Van Gogh e direttore dell’Institut Van Gogh, si dedica a esaminare i file che riproducono alcune cartoline che raffigurano Auvers sur Oise tra il 1900 e il 1910. La scena fotografata in una di queste include una strada coperta di radici e tronchi d’albero. Van der Veen racconta di aver pensato di utilizzarla per cercare di spiegare “Radici e tronchi d’albero”, l’ultimo quadro di Van Gogh, “un lavoro sconcertante e difficile da capire dipinto da lui il giorno del suicidio”.

Casualmente, come è spesso accaduto per tutte le grandi scoperte, lo sguardo dello studioso, mentre è impegnato in una conversazione telefonica, cade su un punto della riproduzione digitale della cartolina aperta sullo schermo e, incredulo, riconosce proprio quelle radici e quei tronchi raffigurati da Vincent.In quella cartolina è immortalato il soggetto dipinto da Van Gogh, ma vent’anni dopo.

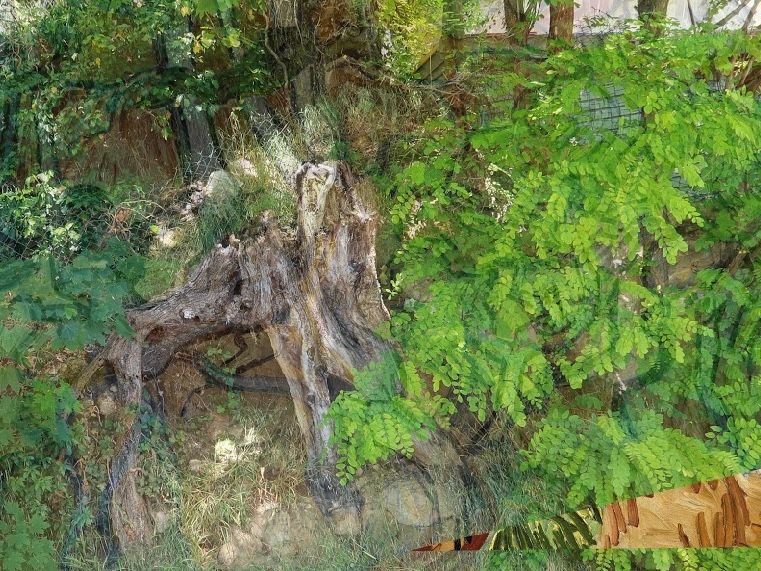

Nel libro “Attacked at the very root. An investigation into Van Gogh’s last days” Van der Veen rivela tutti i particolari della scoperta che l’hanno portato alla convinzione di avere individuato l’esatto punto dipinto nell’ultima opera dal pittore olandese, a 150 metri dall’Auberge Ravoux. “Mi recai in quel luogo appena possibile – scrive Van der Veen – Mi attendeva un piccolo miracolo: un enorme ceppo mummificato coperto di edera, occupava il posto d’onore nel luogo che avevo identificato. Si trattava della parte centrale del dipinto…”.

Si trattava del punto esatto dove Van Gogh aveva dipinto per l’ultima volta in quel villaggio che l’aveva ospitato negli ultimi mesi di vita. Vincent Van Gogh arriva, infatti, a Auvers sur Oise il 20 maggio 1890. Il suo unico desiderio, dopo le crisi che lo avevano colpito nel periodo trascorso ad Arles, in particolare il movimentato rapporto con Gauguin, poi culminate nell’episodio del taglio dell’orecchio del dicembre 1888 e nella decisione di ricoverarsi volontariamente nella Maison de Santé di Saint Remy de Provence, dove rimase un intero anno, era stato quello di ritornare al Nord, nei luoghi che era sicuro l’avrebbero guarito, così come anni prima aveva pensato del Sud della Francia e del sole e dei colori della Provenza.

Due episodi, in particolare, negli ultimi mesi trascorsi a Saint Remy, avevano influito sulla salute e sul precario equilibrio dell’artista: il saggio di Aurier e la nascita del nipote.

Nel gennaio 1890 Gabriel Albert Aurier, un giovane, ma visionario critico d’arte pubblica sul “Mercure de France” un lungo articolo “Les Isolèes: Vincent van Gogh” nel quale riconosce le doti straordinarie del pittore olandese. Vincent è confuso e confessa alla madre e alla sorella di sentirsi preoccupato dal pensiero del successo. Il secondo episodio si verifica nel 31 gennaio 1890. Theo e Joanna diventano genitori di un bambino al quale vengono imposti i nomi di Vincent Willem, gli stessi dello zio, gli stessi dell’altro zio, il primogenito dei coniugi Van Gogh, quel fratellino nato e morto il 30 marzo 1852, un anno esatto prima della nascita del pittore che ne aveva ereditato i nomi. I nervi sovraeccitati di Vincent vengono messi a dura prova da queste emozioni e a febbraio viene colpito da una crisi molto violenta, la più lunga del suo soggiorno nella casa di cura di Saint Remy: dalla prima settimana di febbraio all’ultima settimana di aprile è incapace di dipingere, scrivere e persino di leggere.

Il successo e l’arrivo di un bambino con la creazione di un nucleo familiare proprio da parte del fratello se da un lato rappresentano per lui episodi felici, dall’altro portano, tuttavia, con sé un profondo carico di turbamento e paure ataviche: quella del peso insostenibile della fama il primo e quello della perdita di un’intimità con Theo il secondo. Era arrivato un altro Vincent a prendere il suo posto, come lui aveva fatto con il suo fratellino nato morto 37 anni prima e l’artista inizia a percepire dentro di sé, con dolore, il passaggio da fratello amato a peso gravoso.

Il successo e l’arrivo di un bambino con la creazione di un nucleo familiare proprio da parte del fratello se da un lato rappresentano per lui episodi felici, dall’altro portano, tuttavia, con sé un profondo carico di turbamento e paure ataviche: quella del peso insostenibile della fama il primo e quello della perdita di un’intimità con Theo il secondo. Era arrivato un altro Vincent a prendere il suo posto, come lui aveva fatto con il suo fratellino nato morto 37 anni prima e l’artista inizia a percepire dentro di sé, con dolore, il passaggio da fratello amato a peso gravoso.

Al termine della crisi Van Gogh riesce a partire per Parigi, dove, tuttavia si ferma soltanto tre giorni per conoscere la cognata e il nipote, prima di raggiungere, su raccomandazione e consiglio di Camille Pissarro, Auvers sur Oise, all’epoca villaggio particolarmente amato e dipinto da molti artisti, affidandosi alle cure del dottor Paul Gachet, un medico appassionato ammiratore dell’arte dell’epoca e grande collezionista, che spinge il pittore a lavorare il più possibile per contrastare il ritorno della malattia.

A Auvers sur Oise Vincent soggiorna all’Auberge Ravoux (Cafè de la Maire) e trascorre molto tempo all’aperto, dipingendo incessantemente. In questi mesi nascono capolavori di una bellezza straziante come “La Chiesa di Auvers” che Wouter van der Veen così descrive: “è una dimostrazione artistica di forza. Le misure, l’ambizione, le difficoltà tecniche e l’immediato successo di esecuzione rendono indiscutibilmente questo dipinto uno dei suoi più grandi, allo stesso livello dei “Girasoli” o di “Notte Stellata sul Rodano. La scena è retroilluminata e si svolge sotto un cielo blu carico che sembra inciso sulla tela come un bassorilievo multicolore, in un perfetto contrasto di tinte e tonalità audaci e raffinate. La figura ordinaria di un passante e alcune case che rappresentano il villaggio intensificano la scena…” e come “Ritratto del dottor Gachet” dipinto nella posa della “Melancholia” di Albrecht Dürer, un’opera giocata su un sapiente utilizzo delle diverse gradazioni di blu.

Una tela di questo periodo che ha assunto un grande significato non soltanto per la tragicità che trasmette e per la potenza espressiva della quale è portatrice, ma anche perché, per molto tempo, è stata, a torto, considerata l’ultimo dipinto di Van Gogh è “Campo di grano con corvi”. La scelta di dipingere tre strade sotto un cielo cupo, pesante, materico, contraddistinto da un cromatismo scuro e opprimente e attraversato da corvi in volo che sembrano forieri di oscuri presagi, ha fatto ritenere il quadro un testamento conclusivo, tuttavia, Van Gogh allude alla sua creazione in una lettera del 10 luglio, quindi 17 giorni prima del suicidio e, nonostante, ancora oggi, non sia stato possibile datarla con certezza, è importante notare che raffigura un campo di spighe e che, quindi, è stata dipinta prima che il grano venisse tagliato. L’esistenza di altre tele che immortalano i campi di Auvers con il grano già tagliato e raccolto conferma la certezza che, nonostante il quadro evochi lo spettro della morte, non solo non è stato l’ultimo dipinto da Vincent, ma ad esso ne sono seguiti altri.

L’esercizio continuo e quasi disperato dell’arte pittorica, tuttavia, non basta ad allontanare le crisi e i periodi sereni si fanno sempre più rari fino a scomparire del tutto il 6 luglio 1890 quando Vincent ritorna a Auvers profondamente turbato e convinto di essere solo un fardello per i suoi cari. Durante la sua visita a Parigi, Theo gli è apparso, infatti, nervoso e distante, prostrato dai primi segni della sifilide, dalla preoccupazione per la salute del figlio che soffre di frequenti e inspiegabili attacchi di pianto e per gli affari.

L’esercizio continuo e quasi disperato dell’arte pittorica, tuttavia, non basta ad allontanare le crisi e i periodi sereni si fanno sempre più rari fino a scomparire del tutto il 6 luglio 1890 quando Vincent ritorna a Auvers profondamente turbato e convinto di essere solo un fardello per i suoi cari. Durante la sua visita a Parigi, Theo gli è apparso, infatti, nervoso e distante, prostrato dai primi segni della sifilide, dalla preoccupazione per la salute del figlio che soffre di frequenti e inspiegabili attacchi di pianto e per gli affari.

Questa convinzione viene rafforzata dall’improvvisa partenza di Theo e Joanna per Olanda e dalla frammentarietà della corrispondenza che hanno sicuramente influito nel rafforzare nell’artista questo pensiero.La solitudine e il senso di abbandono, in quel luglio dai colori e dalla luce abbacinanti, dovevano essersi fatti sempre più gravosi per il pittore olandese che sicuramente ritrova dentro di sé e rafforza la necessità di farsi da parte, necessità che esplode e si concretizza il 27 luglio, il giorno della raffigurazione di “Radici e Tronchi d’albero”, opera che ha mantenuto, per molto tempo, intatto il proprio mistero. Oggi è ormai chiaro che questa è senza alcun dubbio l’ultima tela di Van Gogh, un’opera incompiuta, l’ultima visione di un’artista che, per tutta la vita, aveva sempre saputo andare oltre, tutto anticipando, tutto superando.

Per molto tempo, tuttavia, è parso quasi impossibile identificare il luogo raffigurato da Van Gogh fino alla recentissima scoperta di Wouter van der Veen.

La cartolina da lui analizzata che raffigura il luogo dipinto nell’ultimo quadro di Van Gogh è “Auvers sur Oise – Rue Daubigny” e mostra una strada che curva verso il basso con un ciclista di spalle fermo a causa di una gomma a terra. Alla sua destra c’è una serie impressionante di radici esposte all’aria aperta. Naturalmente, molte cose sono cambiate dall’epoca, ma gli studi condotti sul terreno e sugli alberi, i confronti e le analisi con l’opera sembrano sufficienti per poter identificare, con esattezza, l’ultimo luogo che Van Gogh ha dipinto, mentre nella sua mente si rafforzava sempre di più il desiderio di mettere fine ai suoi giorni. Questa tratto di rue Daubigny si trova a 150 metri dall’Auberge Ravoux. Probabilmente, come era solito fare tutti i giorni secondo la testimonianza di madame Ravoux, anche quel 27 luglio Vincent si alzò, uscì a dipingere e rientrò a pranzare presso l’albergo. Quel giorno era stata una giornata molto calda ed è presumibile che Vincent avesse preferito uscire all’aperto anche nel pomeriggio piuttosto che lavorare nello studio a lui fornito dai Ravoux.

Sia la testimonianza di Adeline Ravoux che quella di Paul Gachet concordano sul fatto che Van Gogh era rientrato dopo che entrambi avevano già cenato, quindi verso sera, proveniente da “dietro il castello” dove si era sparato. La stessa notizia è data al critico Aurier da Emile Bernard in una sua lettera: “Domenica sera uscì in campagna vicino a Auvers, appoggiò il cavalletto contro un pagliaio, andò dietro il castello e sparò un colpo di pistola contro se stesso”. Vincent, quindi, era uscito a dipingere anche nel pomeriggio, e “Radici e tronchi d’albero” al momento del suicidio doveva trovarsi sul cavalletto. Il dipinto era stato iniziato al mattino come affermato da Andries Bonger, ma le ultime pennellate sono state applicate nel tardo pomeriggio.

Scrive ancora Van der Ween: “Van Gogh non stava inventando l’astrazione nella pittura con questo lavoro sconcertante. Stava semplicemente facendo ciò che aveva sempre fatto: catturare la realtà di ciò che vedeva nel modo in cui desiderava vederlo”.

Antonin Artaud nel suo “Van Gogh. Il suicidato dalla società” scrive: “Van Gogh non abbellisce la vita. Ne fa un’altra”. Non abbellisce la realtà, ne fa un’altra, dipinge la realtà che i suoi occhi colgono, vedono, osservano. Sempre Artaud: “[…] dirò che Van Gogh è pittore perché ha ricomposto la natura, che egli ha come ritraspirato e sudato, fatto schizzare a fasci sulle sue tele, a sprazzi scrocchianti di colore, la secolare frantumazione di elementi, la spaventosa pressione elementare di apostrofi, di strie, di virgole e di sbarre di cui sono composti gli aspetti naturali…”.

Antonin Artaud nel suo “Van Gogh. Il suicidato dalla società” scrive: “Van Gogh non abbellisce la vita. Ne fa un’altra”. Non abbellisce la realtà, ne fa un’altra, dipinge la realtà che i suoi occhi colgono, vedono, osservano. Sempre Artaud: “[…] dirò che Van Gogh è pittore perché ha ricomposto la natura, che egli ha come ritraspirato e sudato, fatto schizzare a fasci sulle sue tele, a sprazzi scrocchianti di colore, la secolare frantumazione di elementi, la spaventosa pressione elementare di apostrofi, di strie, di virgole e di sbarre di cui sono composti gli aspetti naturali…”.

Anche le semplici radici di un albero erano state “ricomposte e ritraspirate” in un testamento scritto con il colore e con il sangue. L’artista era consapevole che ormai c’erano nuove radici, giovani e forti e sentiva di doversi fare da parte. Il pensiero del suicidio si era rafforzato dentro di lui, era diventata una necessità prendere la morte per andare in una stella.

“Van Gogh voleva soprattutto raggiungere finalmente quell’infinito per il quale, egli dice ci si imbarca come su un treno verso una stella, e ci si imbarca il giorno in cui si è deciso fermamente di farla finita con la vita” scrive ancora Antonin Artaud. Van der Veen, grazie a una cartolina e a quel bisogno di indagare, osservare, scoprire, di scavare nell’opera di Van Gogh e nella sua vita, ci ha svelato un mistero. Da oggi il pellegrinaggio doloroso a Auvers sur Oise comprenderà oltre alla Chiesa, alla cameretta dove Vincent si è spento vegliato dall’amato fratello, al cimitero dove i due fratelli riposano sotto un manto di edera, anche il luogo dove Vincent ha regalato all’umanità il suo ultimo quadro. “Non tutti capiranno che il trionfo di una vita, a volte, risiede nella scelta della morte. Van Gogh era, in quel senso, forse di prematura modernità” scrive Van der Veen.E, talvolta, la morte è l’unica strada perché l’arte, diventata immensa e ingombrante, possa continuare a vivere per sempre. Solo l’arte, infatti, può sopravvivere a tutti noi.

Si ringraziano per la disponibilità e per le fotografie:

Dr. Wouter van der Veen e Dr Dominique-Charles Janssens – Institut Van Gogh

Dr.ssa Clara Moreno – Moreno Conseil

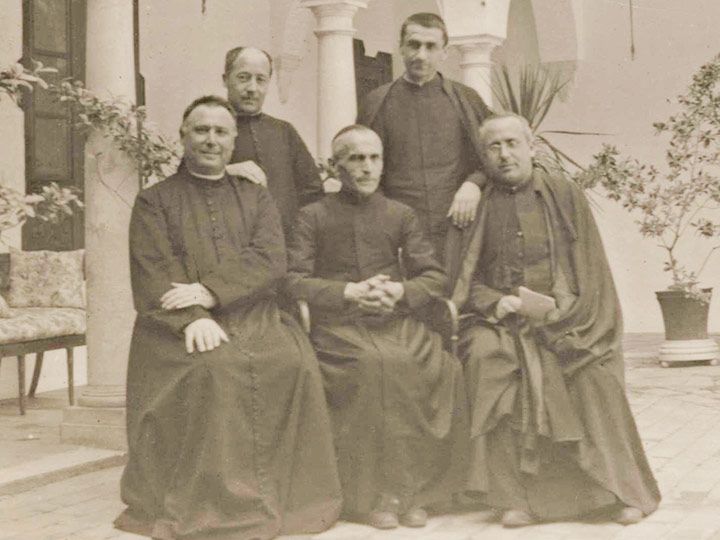

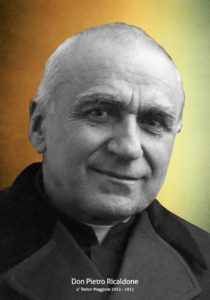

Dopo 150 anni il paese di Mirabello si appresta a festeggiare questo suo illustre cittadino che con ingegno, umanità, tenacia e spiritualità ha lasciato un’eredità straordinaria in tutto il Mondo.

Dopo 150 anni il paese di Mirabello si appresta a festeggiare questo suo illustre cittadino che con ingegno, umanità, tenacia e spiritualità ha lasciato un’eredità straordinaria in tutto il Mondo. La lunga pausa forzata ha frenato alcune delle iniziative, che erano già state previste per il mese di marzo, ma non ha cancellato i buoni propositi di celebrare al meglio la ricorrenza dei 150 anni della nascita di don Pietro Ricaldone, e così Mirabello si appresta a riprendere il discorso bruscamente interrotto con l’insorgere della pandemia. Comune e Parrocchia – con il prezioso supporto del comitato organizzativo costituito allo scopo – non hanno voluto rinunciare a onorare il quarto successore di don Bosco, programmando un momento celebrativo semplice ma significativo. L’evento avrà ufficialmente inizio alle ore 16 di sabato 25 luglio, con l’inaugurazione della mostra dal titolo “Don Pietro Ricaldone e l’opera salesiana a Mirabello e nel Mondo” all’interno della chiesa di San Sebastiano (un tempo luogo di culto dello storico Collegio Salesiano fondato da don Bosco nel 1863). L’esposizione, che sarà visitabile anche il fine settimana seguenti, ripercorre la vita di don Pietro e non solo attraverso documenti storici, curiosità e proiezioni . Alle ore 21 di sabato presso la chiesa Parrocchiale di San Vincenzo sarà recitato un rosario a ricordo di tutti i salesiani monferrini. Particolarmente nutrito il programma di domenica 26 luglio. A partire dalle ore 15 è prevista l’accoglienza dei presenti con la distribuzione di materiale informativo e la possibilità di visitare i luoghi mirabellesi simbolo della salesianità: la casa natia di don Pietro Ricaldone, il monumento a lui dedicato in piazza San Michele, la chiesa di San Sebastiano, la chiesetta campestre della Madonna della Neve tanto cara a Don Bosco e la casa di un allievo di don Bosco. Alle ore 15,30 seguirà lo spettacolo di arte circense con Lello Clown di “Passi di Vita Onlus” e la sua valigia, quindi alle 16.15 è prevista la commemorazione ufficiale di don Pietro Ricaldone con gli interventi delle autorità civili e dei superiori salesiani presenti. Chiuderà alle ore 17 la celebrazione solenne presso la chiesa parrocchiale, presieduta dal vescovo emerito Luciano Pacomio.

La lunga pausa forzata ha frenato alcune delle iniziative, che erano già state previste per il mese di marzo, ma non ha cancellato i buoni propositi di celebrare al meglio la ricorrenza dei 150 anni della nascita di don Pietro Ricaldone, e così Mirabello si appresta a riprendere il discorso bruscamente interrotto con l’insorgere della pandemia. Comune e Parrocchia – con il prezioso supporto del comitato organizzativo costituito allo scopo – non hanno voluto rinunciare a onorare il quarto successore di don Bosco, programmando un momento celebrativo semplice ma significativo. L’evento avrà ufficialmente inizio alle ore 16 di sabato 25 luglio, con l’inaugurazione della mostra dal titolo “Don Pietro Ricaldone e l’opera salesiana a Mirabello e nel Mondo” all’interno della chiesa di San Sebastiano (un tempo luogo di culto dello storico Collegio Salesiano fondato da don Bosco nel 1863). L’esposizione, che sarà visitabile anche il fine settimana seguenti, ripercorre la vita di don Pietro e non solo attraverso documenti storici, curiosità e proiezioni . Alle ore 21 di sabato presso la chiesa Parrocchiale di San Vincenzo sarà recitato un rosario a ricordo di tutti i salesiani monferrini. Particolarmente nutrito il programma di domenica 26 luglio. A partire dalle ore 15 è prevista l’accoglienza dei presenti con la distribuzione di materiale informativo e la possibilità di visitare i luoghi mirabellesi simbolo della salesianità: la casa natia di don Pietro Ricaldone, il monumento a lui dedicato in piazza San Michele, la chiesa di San Sebastiano, la chiesetta campestre della Madonna della Neve tanto cara a Don Bosco e la casa di un allievo di don Bosco. Alle ore 15,30 seguirà lo spettacolo di arte circense con Lello Clown di “Passi di Vita Onlus” e la sua valigia, quindi alle 16.15 è prevista la commemorazione ufficiale di don Pietro Ricaldone con gli interventi delle autorità civili e dei superiori salesiani presenti. Chiuderà alle ore 17 la celebrazione solenne presso la chiesa parrocchiale, presieduta dal vescovo emerito Luciano Pacomio.

IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni /

IL COMMENTO di Pier Franco Quaglieni / a meno che si commettano reati. Ma i reati di opinione sono reati solo per gli intolleranti che negano il diritto di pensare liberamente. L’Anpi fa il suo mestiere di sempre, ma l’istituto Storico della Resistenza non può abbassarsi a fare politica in modo sfrontato. Ha un passato da rispettare quando ebbe grandi presidenti che pensarono a libri e convegni e non alle manifestazioni di piazza. Soprattutto si sente l’assenza della Federazione Volontari della Libertà – la FVIL – che a Savona si identificò nobilmente con il comandante Lelio Speranza – che avrebbe dovuto prendere con fermezza le distanze da fascisti travestiti da antifascisti come sono i pochi che fanno dell’estremismo intollerante la loro bandiera. Il 24 luglio non avranno sicuramente problemi a rispettare le distanze di sicurezza perché sono rimasti per fortuna davvero in pochi. E saranno sempre meno. La sindaca Caprioglio in maggio ha proceduto ad una parziale riapertura di una porzione di strada al fine di iniziare a far lavorare alcuni esercizi commerciali appena aperti nel nuovo complesso. L’inaugurazione ufficiale avvera’ non appena il cantiere sarà chiuso perché ad oggi non è ancora terminato, vi sono ancora le gru e le recinzioni presso una porzione di cantiere.La piazza verrà inaugurata

a meno che si commettano reati. Ma i reati di opinione sono reati solo per gli intolleranti che negano il diritto di pensare liberamente. L’Anpi fa il suo mestiere di sempre, ma l’istituto Storico della Resistenza non può abbassarsi a fare politica in modo sfrontato. Ha un passato da rispettare quando ebbe grandi presidenti che pensarono a libri e convegni e non alle manifestazioni di piazza. Soprattutto si sente l’assenza della Federazione Volontari della Libertà – la FVIL – che a Savona si identificò nobilmente con il comandante Lelio Speranza – che avrebbe dovuto prendere con fermezza le distanze da fascisti travestiti da antifascisti come sono i pochi che fanno dell’estremismo intollerante la loro bandiera. Il 24 luglio non avranno sicuramente problemi a rispettare le distanze di sicurezza perché sono rimasti per fortuna davvero in pochi. E saranno sempre meno. La sindaca Caprioglio in maggio ha proceduto ad una parziale riapertura di una porzione di strada al fine di iniziare a far lavorare alcuni esercizi commerciali appena aperti nel nuovo complesso. L’inaugurazione ufficiale avvera’ non appena il cantiere sarà chiuso perché ad oggi non è ancora terminato, vi sono ancora le gru e le recinzioni presso una porzione di cantiere.La piazza verrà inaugurata

Torino e i suoi musei

Torino e i suoi musei La prima volta che mi hanno portato al Museo Egizio ho pianto. Più avanti vi dirò perché. Quando frequentavo i primi anni delle elementari, come la maggior parte dei bambini, avevo una stereotipata curiosità nei confronti di quel popolo antico e strano, all’epoca per me nient’altro che un “purpurrì” di piramidi e bislacchi esseri zoomorfi. Naturalmente poi, nel corso del tempo, tante altre furono le visite all’Egizio che ho fatto con sempre maggior consapevolezza e desiderio di conoscenza. Il Museo è situato in Via Accademia delle Scienze 6, dove sorge il “Collegio dei Nobili”, edificio realizzato su progetto di Michelangelo Garove a partire dal 1679 e, in seguito, modificato e ampliato, nella seconda metà dell’Ottocento, grazie agli interventi di Giuseppe Maria Talucci e Alessandro Mazzucchetti. Si tratta del più antico Museo dedicato alla civiltà dell’antico Egitto, tappa obbligata per turisti e torinesi.

La prima volta che mi hanno portato al Museo Egizio ho pianto. Più avanti vi dirò perché. Quando frequentavo i primi anni delle elementari, come la maggior parte dei bambini, avevo una stereotipata curiosità nei confronti di quel popolo antico e strano, all’epoca per me nient’altro che un “purpurrì” di piramidi e bislacchi esseri zoomorfi. Naturalmente poi, nel corso del tempo, tante altre furono le visite all’Egizio che ho fatto con sempre maggior consapevolezza e desiderio di conoscenza. Il Museo è situato in Via Accademia delle Scienze 6, dove sorge il “Collegio dei Nobili”, edificio realizzato su progetto di Michelangelo Garove a partire dal 1679 e, in seguito, modificato e ampliato, nella seconda metà dell’Ottocento, grazie agli interventi di Giuseppe Maria Talucci e Alessandro Mazzucchetti. Si tratta del più antico Museo dedicato alla civiltà dell’antico Egitto, tappa obbligata per turisti e torinesi. Ma torniamo a noi, la gita scolastica si concluse con un lieto fine, ero riuscita a vedere i miei “mostrini” ed ero quindi soddisfatta di aver lenito la mia curiosità bambinesca. Come mai questa passione per le bizzarre creature che dovrebbero intimorire? La risposta ha a che fare con l’incipit del discorso. Avevo circa tre anni quando mio padre mi portò per la primissima volta al Museo Egizio e proprio in quell’occasione accade “il fattaccio”. La memoria si confonde con i racconti posteriori, ma leggenda vuole che i fatti siano andati così: in mezzo ad una sala ricolma di teche, c’ero io, piccola e maneggevole, in braccio a mio padre, lui guardava gli oggetti alle pareti e io in direzione opposta, con il capo reclino sulla sua spalla. E lì, in mezzo a quel vetroso labirinto a metà tra Lewis Carroll e il giardino dell’Overlook Hotel, pronunciò una frase che in famiglia è ormai un “cult”: “Che belli questi papiri”. Sì, perché non si era accorto che proprio alle sue spalle, e quindi nella direzione del mio sguardo, c’erano dei corpi accartocciati e rattrappiti, in cui le unghie e i capelli avevano continuato a crescere come in un sortilegio di cui nessuno mi aveva mai parlato. Probabilmente mi sentii osservata da quelle orbite vuote sgraziatamente sbendate e ebbi come l’impressione che tutti quei mostri inscatolati stessero ridacchiando della mia paura. Non c’era altro da fare che scoppiare in un pianto disperato. E così finì la mia prima visita al Museo Egizio di Torino.

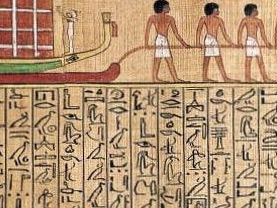

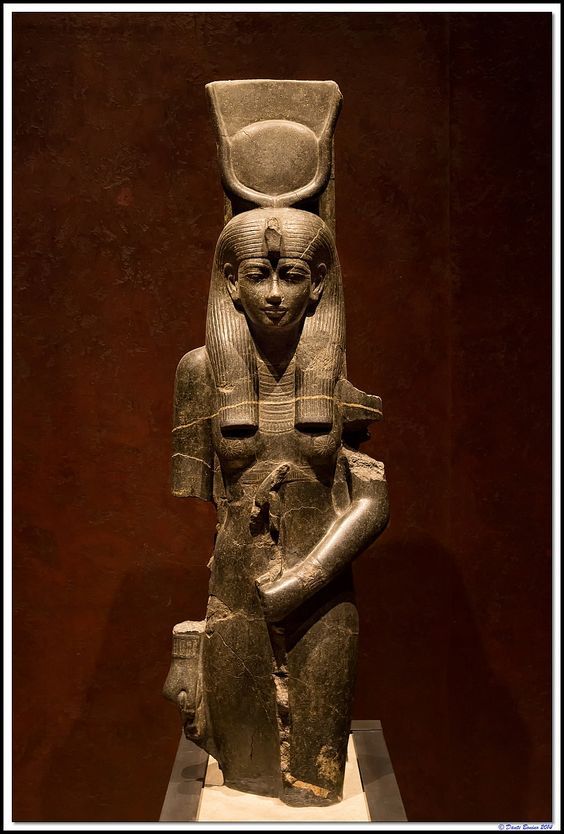

Ma torniamo a noi, la gita scolastica si concluse con un lieto fine, ero riuscita a vedere i miei “mostrini” ed ero quindi soddisfatta di aver lenito la mia curiosità bambinesca. Come mai questa passione per le bizzarre creature che dovrebbero intimorire? La risposta ha a che fare con l’incipit del discorso. Avevo circa tre anni quando mio padre mi portò per la primissima volta al Museo Egizio e proprio in quell’occasione accade “il fattaccio”. La memoria si confonde con i racconti posteriori, ma leggenda vuole che i fatti siano andati così: in mezzo ad una sala ricolma di teche, c’ero io, piccola e maneggevole, in braccio a mio padre, lui guardava gli oggetti alle pareti e io in direzione opposta, con il capo reclino sulla sua spalla. E lì, in mezzo a quel vetroso labirinto a metà tra Lewis Carroll e il giardino dell’Overlook Hotel, pronunciò una frase che in famiglia è ormai un “cult”: “Che belli questi papiri”. Sì, perché non si era accorto che proprio alle sue spalle, e quindi nella direzione del mio sguardo, c’erano dei corpi accartocciati e rattrappiti, in cui le unghie e i capelli avevano continuato a crescere come in un sortilegio di cui nessuno mi aveva mai parlato. Probabilmente mi sentii osservata da quelle orbite vuote sgraziatamente sbendate e ebbi come l’impressione che tutti quei mostri inscatolati stessero ridacchiando della mia paura. Non c’era altro da fare che scoppiare in un pianto disperato. E così finì la mia prima visita al Museo Egizio di Torino. Vi segnalo gli “ostraka”, (schegge di calcare illustrate con scene inusuali, libere dai canoni tradizionali) e le statuette delle divinità protettrici della famiglia (come Renenutet, Bess o Tuaret), scoperte nel villaggio di Deir El-Medina; nello stesso sito archeologico è stato ritrovato un papiro amministrativo di Amennakht (vissuto durante il regno di Ramesse III), in cui sono riportate le notizie riguardanti il primo sciopero della storia: gli operai del villaggio protestarono perché non ricevettero le dovute razioni alimentari, pagamento per il loro lavoro. Triste ed interessante testimonianza dell’eternità dell’ingiustizia che aleggia in questo mondo.

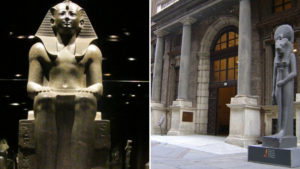

Vi segnalo gli “ostraka”, (schegge di calcare illustrate con scene inusuali, libere dai canoni tradizionali) e le statuette delle divinità protettrici della famiglia (come Renenutet, Bess o Tuaret), scoperte nel villaggio di Deir El-Medina; nello stesso sito archeologico è stato ritrovato un papiro amministrativo di Amennakht (vissuto durante il regno di Ramesse III), in cui sono riportate le notizie riguardanti il primo sciopero della storia: gli operai del villaggio protestarono perché non ricevettero le dovute razioni alimentari, pagamento per il loro lavoro. Triste ed interessante testimonianza dell’eternità dell’ingiustizia che aleggia in questo mondo. In effetti l’elenco dei reperti che hanno ri-catturato la mia attenzione rischia di diventare eccessivamente lungo e tedioso ed è quindi bene che mi fermi e lasci scoprire a voi le altre meraviglie che non ho citato. Prima di concludere trovo obbligatorio spendere due parole su quello che è “il fiore all’occhiello” del Museo: la Galleria dei Re. L’enorme sala espositiva si trova alla fine del percorso, immensa e fiocamente illuminata, dove le imponenti statue emergono dalla penombra e ipnotizzano con la loro mistica bellezza i visitatori. Tra queste spicca l’effige di Ramesse II, uno dei faraoni più noti di tutta la storia dell’antico Egitto. Raffigurato seduto sul trono, è rappresentato con gli elementi canonici del potere, il volto sorridente e i lobi delle orecchie forati – dettaglio ripreso dall’arte Amarniana- ai lati delle sue gambe sono rappresentati la moglie e il figlio, in scala ridotta, a simboleggiare la continuità dinastica.

In effetti l’elenco dei reperti che hanno ri-catturato la mia attenzione rischia di diventare eccessivamente lungo e tedioso ed è quindi bene che mi fermi e lasci scoprire a voi le altre meraviglie che non ho citato. Prima di concludere trovo obbligatorio spendere due parole su quello che è “il fiore all’occhiello” del Museo: la Galleria dei Re. L’enorme sala espositiva si trova alla fine del percorso, immensa e fiocamente illuminata, dove le imponenti statue emergono dalla penombra e ipnotizzano con la loro mistica bellezza i visitatori. Tra queste spicca l’effige di Ramesse II, uno dei faraoni più noti di tutta la storia dell’antico Egitto. Raffigurato seduto sul trono, è rappresentato con gli elementi canonici del potere, il volto sorridente e i lobi delle orecchie forati – dettaglio ripreso dall’arte Amarniana- ai lati delle sue gambe sono rappresentati la moglie e il figlio, in scala ridotta, a simboleggiare la continuità dinastica.