E’ stato ritrovato nell’archivio del Circolo Arturo Toscanini, ora custodito da Arci Torino

SU SPOTIFY IL CONCERTO DELLA RESISTENZA ANDATO IN SCENA AL GOBETTI IL 14 OTTOBRE 1964

Tre grandi della musica, Giorgio Ferrari, Guido Ferraresi e Carlo Mosso, composero le opere musicali su testi poetici celebri

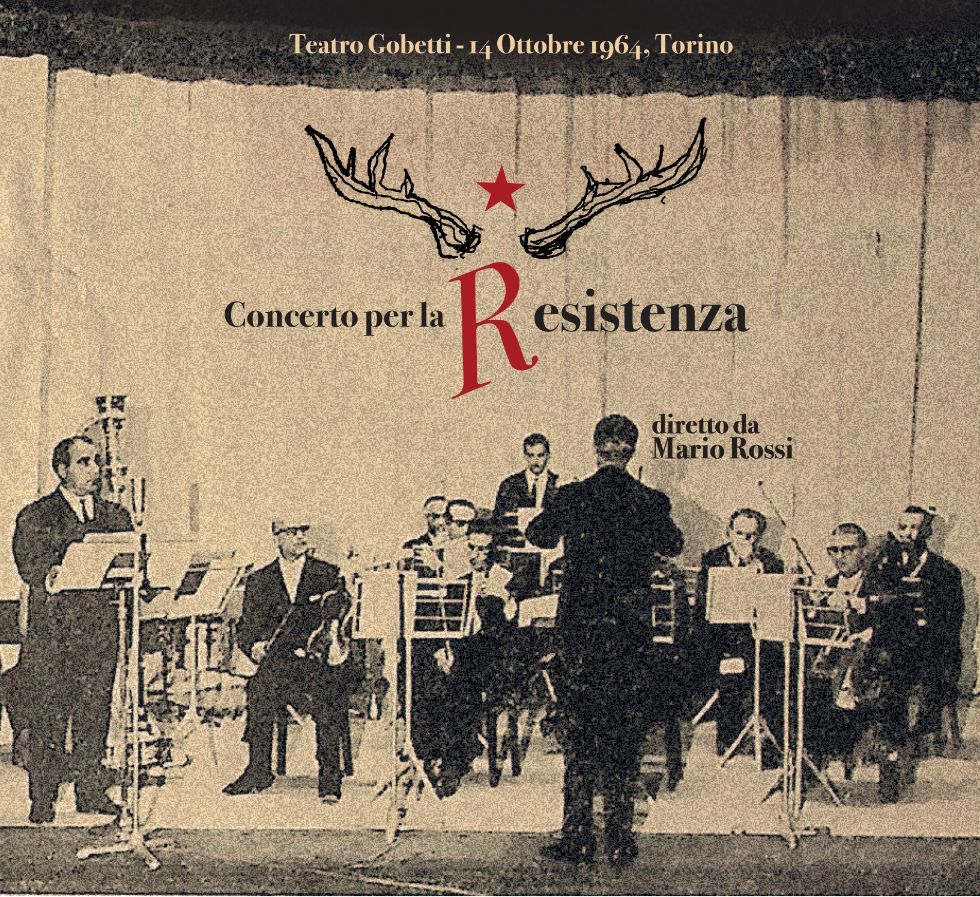

Una chicca venuta fuori da un archivio. Un pezzo di storia di Torino e della musica che ora sarà disponibile su Spotify. Il Comitato Arci Torino chiude simbolicamente un anno ricco di iniziative sociali e culturali pubblicando su Spotify il “Concerto per la Resistenza”, andato in scena al Teatro Gobetti di Torino il 14 ottobre 1964.

Il nastro del concerto, organizzato e commissionato dal Circolo Arturo Toscanini e dall’Arci di Torino e diretto da Mario Rossi, è stato scoperto a seguito del progetto di riordino e valorizzazione dell’archivio del Circolo Arturo Toscanini da parte dell’Istituto Fondazione Piemontese Antonio Gramsci, realizzato con il contributo della Regione Piemonte.

Il Circolo

Il Circolo Toscanini rappresenta una delle più grandi esperienze culturali della città di Torino nel dopoguerra. Fu fondatore dell’Arci stessa nel 1957 ed era composto da musicisti, amanti della musica, persone di cultura, ex partigiani, giornalisti, lavoratori e lavoratrici, tutti accomunati dalla matrice antifascista, alcuni protagonisti diretti della lotta di Liberazione e ispirati da sempre dai principi della Resistenza.

L’archivio del Circolo, divenuto di proprietà dell’Arci di Torino dopo la chiusura dell’associazione, è stato dichiarato di “interesse storico particolarmente importante” dalla Sovrintendenza archivistica e bibliografica della regione Piemonte e Valle d’Aosta. La Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci ha riportato alla luce tanti dei tesori che questo fondo nascondeva, tra i quali questo nastro che oggi, rimasterizzato e distribuito digitalmente, è alla portata delle orecchie di tutti.

Quel concerto che entrò nella storia

In quel lontano 1964 il Circolo Toscanini invitava tre grandi della musica – Giorgio Ferrari, Guido Ferraresi e Carlo Mosso – a comporre opere musicali sulla Resistenza su testi poetici dei grandissimi della poesia: Giuseppe Ungaretti, Salvatore Quasimodo, Corrado Govoni, Bini (nome da partigiano di Giovanni Serbandini), Alfonso Gatto, Tito Balestra. Questa registrazione è la prima esecuzione assoluta delle opere musicali di questi autori in quel lontano 14 ottobre 1964, esecuzione diretta da Mario Rossi.

«Un regalo di un’Arci lontana che diventa un regalo dell’Arci di adesso, perché c’è un grande filo rosso che lega la nostra nascita alle avanguardie, alla musica emergente, all’antifascismo, alla cultura popolare. Un filo che attraversa tutta la nostra storia, dall’Associazione Toscanini, circolo da cui è nata l’Arci a Torino, all’esperienza del recentissimo festival Jazz Is Dead – dice Andrea Polacchi, presidente del Comitato Arci Torino – Siamo quindi felici di aver restituito alla città un pezzo dell’incredibile esperienza del Circolo Toscanini, il primo circolo musicale d’Italia e fondatore dell’Arci a Torino».

«Con il riordino e la digitalizzazione delle carte del Circolo Arturo Toscanini, grazie alla collaborazione tra l’Istituto Gramsci di Torino e l’ARCI, restituiamo alla cittadinanza, agli studiosi e ai musicisti, una straordinaria esperienza di politica culturale al servizio delle classi meno abbienti. Oggi è ormai entrato a far parte del linguaggio comune il concetto di welfare associato alla cultura e sempre più si lavora a progetti che attraverso la cultura, favoriscano la partecipazione attiva dei cittadini, l’inclusione e l’abbattimento delle barriere sociali. Il Circolo Arturo Toscanini lo faceva già oltre sessant’anni fa» spiega Matteo D’Ambrosio, direttore della Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci.

«E’ un connubio artistico straordinario di parole e musica ed è una “commissione” incredibile da parte dell’Arci di allora che volle unire le avanguardie musicali a quelle letterarie per rivolgersi ad un pubblico popolare, ai soci di un circolo, ai lavoratori e alle lavoratrici a cui quella musica non era destinata perché costosa e riservata alle classi più abbienti. E’ un concerto che rievoca la Resistenza non solo nei suoi contenuti ma nella sua essenza stessa perché vuole essere resistenza nei confronti di un modello culturale dominante e ingiusto» dichiara Massimiliano Borella, componente della presidenza dell’Arci di Torino.

L’intero fondo sarà consultabile sull’HUB 9centRo, la piattaforma archivistica del Polo del’ 900, di cui l’Istituto Gramsci è ente partner. https://archivi.polodel900.it/

Playlist su spotify https://open.spotify.com/album/48t7DPVDZ18b3VLQ5gsC1Y?

Spazio web del progetto https://www.arcitorino.it/p/304/archivio-del-circolo-musicale-arturo-toscanini-valorizzazione-e-riordino.html

Track list CD

CONCERTO PER LA RESISTENZA – TORINO 1964

DIRETTO DA MARIO ROSSI

Carlo Mosso

Epigrafi per i Caduti della Resistenza

(testi di Giovanni Serbandini detto “Bini”, Simonide, Giuseppe Ungaretti)

01) Ares selvaggio / Per papà Cervi (Simonide / Bini)

02) Antica epigrafe greca / Per una staffetta (Sconosciuto / Bini)

03) Ares selvaggio / Per un caduto della rivoluzione (Simonide / G. Ungaretti)

Guido Ferraresi

La Resistenza

(testi di Alfonso Gatto, Tito Balestra, Corrado Govoni)

04) 25 Aprile (A. Gatto)

05) Miscia (T. Balestra)

06) Morte del partigiano (C. Govoni)

Giorgio Ferrari

07) Cantata “Ai Fratelli Cervi, alla loro Italia”

(testo di Salvatore Quasimodo)

Giorgio Federico Ghedini

Concerto funebre in memoria di Duccio Galimberti

08) I

09) II

10) III

11) IV

di Pier Franco Quaglieni

di Pier Franco Quaglieni

Sfidando gli anatemi del sultano neo-ottomano e attenti a non mettersi troppo in mostra, quattro mosaici di figure angeliche dalle sei ali escono allo scoperto sperando di non venir nascosti da inconcepibili tendoni. Hanno ancora la forza di ribellarsi e di urlare la loro rabbia nei confronti di un potere sempre più autoritario che cancella tutto ciò che ricorda il cristianesimo. Sembra quasi fatto apposta, sembra uno sgarbo nei confronti delle autorità turche che l’estate scorsa hanno deciso di riconvertire in moschea l’ex basilica cristiana nella città sul Bosforo e coprire con tende e teloni le immagini sacre. Ma i nostri angeli non ci stanno, sono più forti del sultano, si sono scrollati di dosso la calce che li ricopriva e sono venuti alla luce per sbalordire il mondo intero.

Sfidando gli anatemi del sultano neo-ottomano e attenti a non mettersi troppo in mostra, quattro mosaici di figure angeliche dalle sei ali escono allo scoperto sperando di non venir nascosti da inconcepibili tendoni. Hanno ancora la forza di ribellarsi e di urlare la loro rabbia nei confronti di un potere sempre più autoritario che cancella tutto ciò che ricorda il cristianesimo. Sembra quasi fatto apposta, sembra uno sgarbo nei confronti delle autorità turche che l’estate scorsa hanno deciso di riconvertire in moschea l’ex basilica cristiana nella città sul Bosforo e coprire con tende e teloni le immagini sacre. Ma i nostri angeli non ci stanno, sono più forti del sultano, si sono scrollati di dosso la calce che li ricopriva e sono venuti alla luce per sbalordire il mondo intero.

Caro direttore, il 18 dicembre 1920,

Caro direttore, il 18 dicembre 1920, carattere indomito. Quando nel 1956, capitano, dalla finestra dell’ex-Scuola di Guerra che si affacciava su via Guicciardini vide spuntare le mura sbrecciate delle gallerie di contromina della Cittadella, scoperchiate e in procinto di essere ingoiate dalle fondamenta del palazzo delle Entrate, rientrò in guerra…la sua guerra personale per salvare e valorizzare la storia e l’inestimabile patrimonio sotterraneo di Torino. Sapeva che ci voleva qualcosa di speciale per fermare le ruspe, autorizzate a distruggere

carattere indomito. Quando nel 1956, capitano, dalla finestra dell’ex-Scuola di Guerra che si affacciava su via Guicciardini vide spuntare le mura sbrecciate delle gallerie di contromina della Cittadella, scoperchiate e in procinto di essere ingoiate dalle fondamenta del palazzo delle Entrate, rientrò in guerra…la sua guerra personale per salvare e valorizzare la storia e l’inestimabile patrimonio sotterraneo di Torino. Sapeva che ci voleva qualcosa di speciale per fermare le ruspe, autorizzate a distruggere

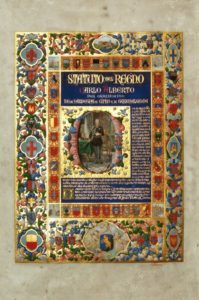

La proposta è inedita ed originale. Pensata con intelligenza e sicuramente benvenuta in questi tempi di chiusura dei Musei. Protagonista, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano con alcuni dei suoi più prestigiosi tesori, raccontati da ben selezionati protagonisti del mondo della cultura, del sociale e dell’impresa torinese, per una nuova narrazione della loro importanza e inestimabile ricchezza. Nascono così i “Dialoghi alla scoperta dei tesori del Museo”, presentati sui canali social, Facebook, Instagram e Youtube del Museo di Palazzo Carignano.

La proposta è inedita ed originale. Pensata con intelligenza e sicuramente benvenuta in questi tempi di chiusura dei Musei. Protagonista, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano con alcuni dei suoi più prestigiosi tesori, raccontati da ben selezionati protagonisti del mondo della cultura, del sociale e dell’impresa torinese, per una nuova narrazione della loro importanza e inestimabile ricchezza. Nascono così i “Dialoghi alla scoperta dei tesori del Museo”, presentati sui canali social, Facebook, Instagram e Youtube del Museo di Palazzo Carignano.

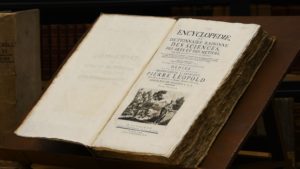

partire dai manifesti di Dalsani, al secolo Giorgio Ansaldi, designer e caricaturista di Mondovì, realizzati a inizio Novecento in piena Belle Epoque. Il professor Walter Barberis, presidente della “Giulio Einaudi Editore”, spiegherà quale legame esiste tra il Risorgimento e l’“Encyclopédie” di Diderot e D’Alembert, di cui il Museo conserva l’intera edizione di Livorno stampata tra il 1770 e il 1778. Il tema della “diplomazia”, che ebbe uno dei suoi massimi interpreti in Camillo Benso di Cavour, sarà affrontato nell’incontro con il professor Edoardo Greppi, ordinario di Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi di Torino.

partire dai manifesti di Dalsani, al secolo Giorgio Ansaldi, designer e caricaturista di Mondovì, realizzati a inizio Novecento in piena Belle Epoque. Il professor Walter Barberis, presidente della “Giulio Einaudi Editore”, spiegherà quale legame esiste tra il Risorgimento e l’“Encyclopédie” di Diderot e D’Alembert, di cui il Museo conserva l’intera edizione di Livorno stampata tra il 1770 e il 1778. Il tema della “diplomazia”, che ebbe uno dei suoi massimi interpreti in Camillo Benso di Cavour, sarà affrontato nell’incontro con il professor Edoardo Greppi, ordinario di Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi di Torino. Cesare Beccaria.

Cesare Beccaria.