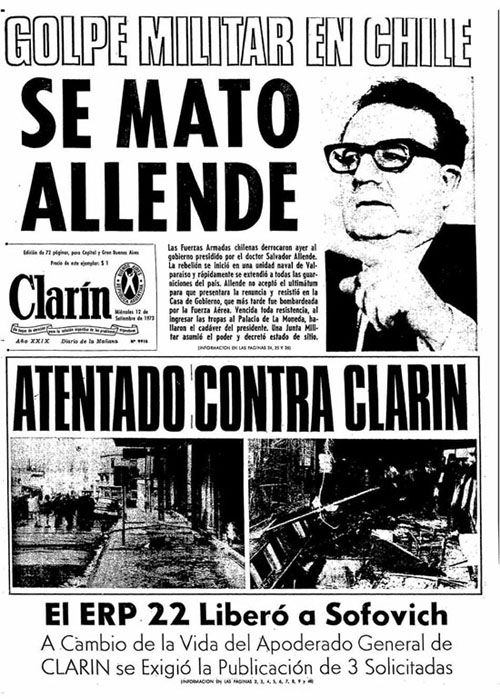

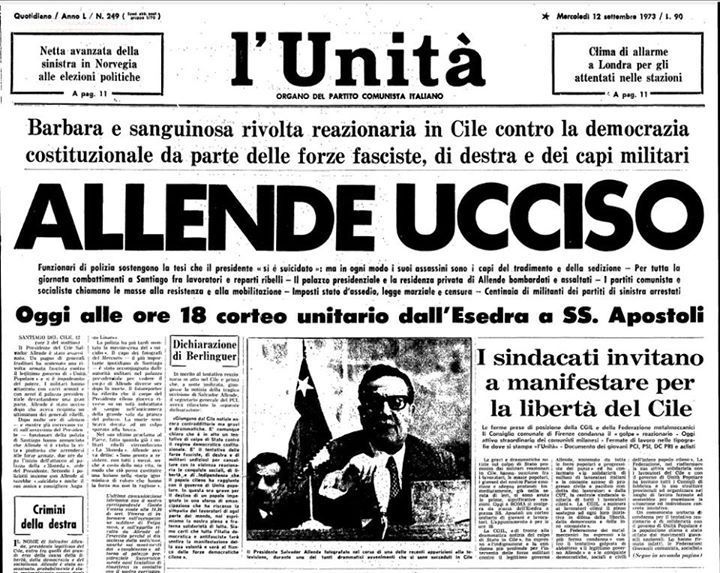

C’è un altro 11 settembre oltre a quello delle torri gemelle del World Trade Center di New York, e non va dimenticato: quello del 1973. A Santiago del Cile, quel giorno, con un colpo di Stato, le forze armate guidate da Augusto Pinochet rovesciarono il governo di Unidad Popular del socialista Salvador Allende che morì durante l’assedio al palazzo presidenziale della Moneda. Le sue ultime parole, attraverso Radio Magallanes, furono per i lavoratori cileni: “Ho fiducia nel Cile e nel suo destino. Altri uomini supereranno il momento grigio ed amaro in cui il tradimento vuole imporsi. Andate avanti sapendo che, molto presto, si apriranno grandi viali attraverso cui passerà l’uomo libero, per costruire una società migliore. Viva il Cile, viva il popolo, viva i lavoratori!”. La giunta militare instaurò un regime dittatoriale che restò al potere per 17 anni.

Il regime di Pinochet lasciò una dolorosa traccia di sangue con omicidi e deportazioni di massa: circa diecimila cileni torturati, moltissimi desaparecidos, centinaia di migliaia di persone costrette all’esilio. La distruzione delle istituzioni democratiche fu veloce e capillare. A tutto si sostituì il dominio militare. Quegli avvenimenti, come la storia si incaricherà di dimostrare, non lasciarono estranei gli Stati Uniti. “Non vedo perché dovremmo restare con le mani in mano a guardare mentre un Paese diventa comunista a causa dell’irresponsabilità del suo popolo. La questione è troppo importante perché gli elettori cileni possano essere lasciati a decidere da soli”, ammise senza giri di parole Henry Kissinger, il potentissimo segretario di stato americano dell’era di Richard Nixon. L’appoggio americano ai golpisti rientrava in una più vasta strategia di contrasto, denominata operazione Condor, nei confronti dei paesi sudamericani indirizzati a una “deriva marxista”: Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay, Perù, Uruguay e, appunto, Cile. Gli avvenimenti cileni del settembre 1973, con la loro scia di sangue e terrore, ebbero una vasta eco in tutto il mondo e particolarmente in Italia. L’allora segretario del più grande partito comunista dell’Occidente, Enrico Berlinguer, ben sapendo quanto fosse diverso il Cile dall’Italia, ne trasse comunque spunti e suggestioni per un discorso di più ampia portata che portò all’elaborazione della teoria del compromesso storico. In un lungo saggio dal titolo Riflessioni sull’Italia dopo i fatti del Cile (pubblicato in tre parti su Rinascita, il settimanale del Pci, il 28 settembre e poi il 5 e 12 ottobre 1973), Berlinguer tratteggiò la strada che doveva portare all’intesa tra le tre componenti della storia popolare e sociale del Paese: la cattolica, la socialista e quella comunista.

Un progetto che finì, qualche anno dopo, con il rapimento e la morte di Aldo Moro. E’ passato poco più di mezzo secolo da quella che è stata, per la mia generazione e non solo, una ferita aperta. Siamo cresciuti in quegli anni ascoltando e cantando i motivi della Nueva Canción chilena, il movimento culturale e artistico che sostenne con forza il governo di Salvador Allende, allorché nel 1970 venne eletto presidente del Cile. Víctor Jara (dopo averlo ucciso allo stadio di Santiago, i militari cileni non solo proibirono la vendita dei suoi dischi, ma ordinarono la distruzione delle matrici), Violeta Parra, i Quilapayún, gli Inti-illimani sono stati i simboli della musica sudamericana di quel periodo. Così come le poesie di Pablo Neruda (che morì due settimane dopo il golpe in ospedale ), i testi e le melodie della musica andina hanno lasciato un segno profondo. L’attualità del loro messaggio resta inalterato. Sebbene la musica non cambi la storia, un verso e una frase possono lasciare un segno profondo nel cuore di tutti, aiutando in questo caso a non dimenticare quell’11 settembre del 1973, il popolo cileno e il presidente Salvador Allende.

Marco Travaglini

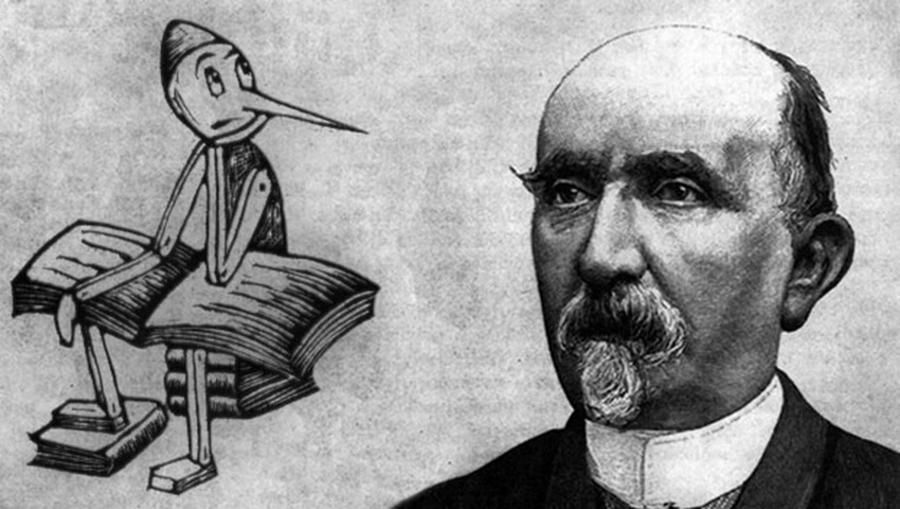

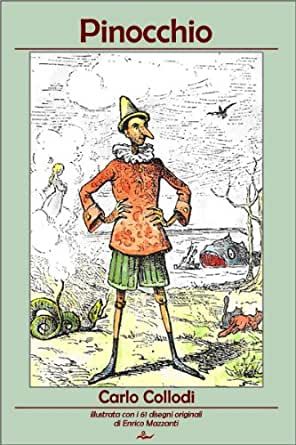

Scolastica dell’editore Felice Paggi: un libro era venduto a due lire e, se era legato in tela con placca a oro, il prezzo saliva a tre. Sia questa serie che il successivo Minuzzolo anticiparono di fatto la nascita di Pinocchio. Il 7 luglio 1881, sul primo numero del periodico per l’infanzia Giornale per i bambini (praticamente l’archetipo dei periodici italiani per ragazzi) uscì la prima puntata de Le avventure di Pinocchio con il titolo Storia di un burattino. Due anni dopo, raccolte in volume e arricchite dalle illustrazioni di Enrico Mozzanti, le vicende del burattino che voleva diventare un bambino in carne e ossa vennero pubblicate quasi in contemporanea con la sua nomina a direttore del periodico che ne aveva anticipato il testo. Carlo Lorenzini, ormai per tutti Collodi, morì a Firenze nel 1890 dove riposa nel cimitero delle Porte Sante. Pinocchio, nonostante abbia compiuto il suo 140° compleanno, è ben vivo e vegeto: pubblicato in 187 edizioni, tradotto in 260 lingue o dialetti, protagonista di film, cartoni animati e sceneggiati, riprodotto in mille maniere. In molti hanno provato a catalogarne significati e morali per spiegarne l’incredibile longevità e freschezza. Per Italo Calvino Pinocchio è stato l’unico vero protagonista picaresco della letteratura italiana, proposto in forma fantastica; le sue avventure rocambolesche, a volte scanzonate, a tratti drammatiche, rimandano alla letteratura di genere che ebbe origine in Spagna con Lazarillo de Tormes e il Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes, l’opera che segnò la nascita del moderno romanzo europeo.

Scolastica dell’editore Felice Paggi: un libro era venduto a due lire e, se era legato in tela con placca a oro, il prezzo saliva a tre. Sia questa serie che il successivo Minuzzolo anticiparono di fatto la nascita di Pinocchio. Il 7 luglio 1881, sul primo numero del periodico per l’infanzia Giornale per i bambini (praticamente l’archetipo dei periodici italiani per ragazzi) uscì la prima puntata de Le avventure di Pinocchio con il titolo Storia di un burattino. Due anni dopo, raccolte in volume e arricchite dalle illustrazioni di Enrico Mozzanti, le vicende del burattino che voleva diventare un bambino in carne e ossa vennero pubblicate quasi in contemporanea con la sua nomina a direttore del periodico che ne aveva anticipato il testo. Carlo Lorenzini, ormai per tutti Collodi, morì a Firenze nel 1890 dove riposa nel cimitero delle Porte Sante. Pinocchio, nonostante abbia compiuto il suo 140° compleanno, è ben vivo e vegeto: pubblicato in 187 edizioni, tradotto in 260 lingue o dialetti, protagonista di film, cartoni animati e sceneggiati, riprodotto in mille maniere. In molti hanno provato a catalogarne significati e morali per spiegarne l’incredibile longevità e freschezza. Per Italo Calvino Pinocchio è stato l’unico vero protagonista picaresco della letteratura italiana, proposto in forma fantastica; le sue avventure rocambolesche, a volte scanzonate, a tratti drammatiche, rimandano alla letteratura di genere che ebbe origine in Spagna con Lazarillo de Tormes e il Don Chisciotte della Mancia di Miguel de Cervantes, l’opera che segnò la nascita del moderno romanzo europeo.

Il prezioso

Il prezioso

Il complesso architettonico si trova all’imbocco della Val Susa, poco sopra la borgata San Pietro, il suo aspetto è maestoso e poetico, imponente e romantico. Apprezzo molto il fascino di questo luogo, soprattutto in alcune giornate autunnali, quando la nebbia avanza e la Sacra sembra sporgersi da tutto quel bianco fumoso, come fosse il soggetto di un quadro di Caspar David Friedrich.

Il complesso architettonico si trova all’imbocco della Val Susa, poco sopra la borgata San Pietro, il suo aspetto è maestoso e poetico, imponente e romantico. Apprezzo molto il fascino di questo luogo, soprattutto in alcune giornate autunnali, quando la nebbia avanza e la Sacra sembra sporgersi da tutto quel bianco fumoso, come fosse il soggetto di un quadro di Caspar David Friedrich. In seguito fu l’abate Adverto di Lezat ad amministrare lo stabile. Egli chiamò l’architetto Guglielmo da Volpiano, a cui si deve il progetto della “chiesa nuova”, che sarebbe sorta sulle fondamenta della primitiva chiesetta.

In seguito fu l’abate Adverto di Lezat ad amministrare lo stabile. Egli chiamò l’architetto Guglielmo da Volpiano, a cui si deve il progetto della “chiesa nuova”, che sarebbe sorta sulle fondamenta della primitiva chiesetta.