Dal 25 settembre al 3 ottobre i Musei Reali di Torino aprono le porte della Biblioteca Reale per ammirare un’esposizione straordinaria del Codice sul volo degli uccelli e dei 13 disegni |

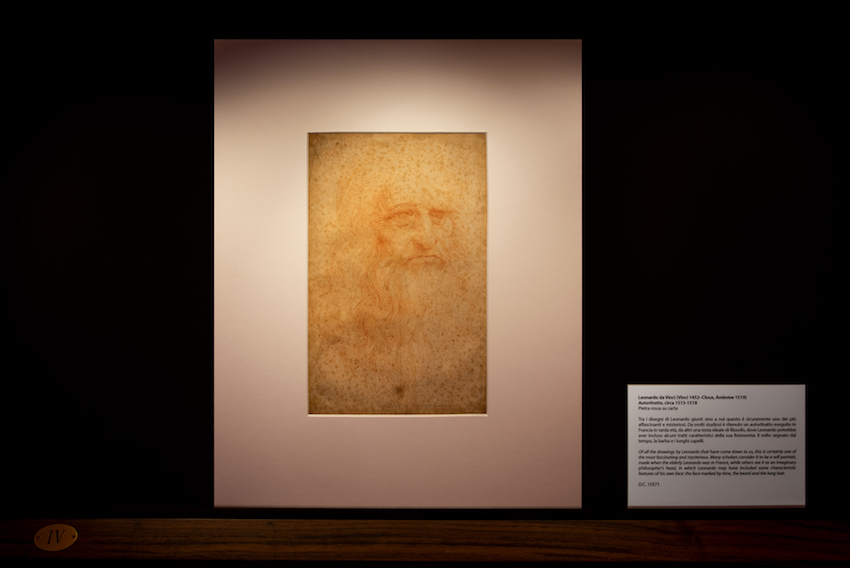

Architetto, anatomista, pittore, visionario: l’incredibile e poliedrico genio di Leonardo da Vinci torna protagonista ai Musei Reali che dal 25 settembre al 3 ottobre 2021 propongono un’esposizione straordinaria del Codice sul volo degli uccelli e dei 13 disegni, tra i quali anche il celebre Autoritratto. Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio e in occasione dell’inaugurazione del nuovo impianto di illuminazione della volta affrescata della Biblioteca Reale, realizzata grazie al sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino, la mostra A tu per tu con Leonardo racconta un insieme di opere di eccezionale valore, che documenta l’attività del grande maestro del Rinascimento italiano dagli esordi della sua carriera a Firenze fino agli studi milanesi dedicati alle macchine, all’anatomia, alle proporzioni e alle espressioni del volto umano, per arrivare al sogno del volo.

Tutti i giorni, dalle 9 alle 20, i visitatori saranno condotti da guide esperte a scoprire da vicino il corpus leonardesco: il lavoro dell’artista e la sua infaticabile ricerca della perfezione affiorano dai tratti vergati con la pietra rossa o nera, a penna o a inchiostro, sfumati con rapidi colpi di pennello o resi voluminosi dai tocchi di biacca. Il disegno, grazie alla sua intrinseca versatilità, che lo rende adattabile sia all’analisi approfondita dei dettagli che a una rapida sintesi formale, è uno dei mezzi espressivi preferiti da Leonardo da Vinci che lo usa per tutto il corso della sua vita. L’esposizione è un’occasione unica per osservare, a distanza di secoli, le tracce del processo creativo che, da un fugace guizzo, concretizza e fissa l’idea sulla carta.

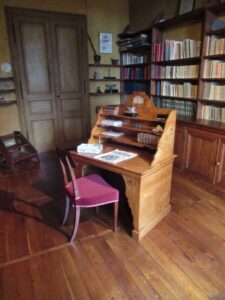

L’esperienza sarà preceduta da un’introduzione alla storia della collezione e alle vicende che hanno determinato l’arrivo a Torino dei preziosi disegni e dalla visita al salone aulico della Biblioteca, progettato dall’architetto regio Pelagio Palagi e affrescato dai pittori Angelo Moja e Antonio Trefogli. L’elegante manica ottocentesca, che oggi ospita migliaia di volumi antichi, è stata infatti oggetto di un intervento da parte dei Soci della Consulta che hanno promosso il rinnovamento dei corpi illuminanti, ora più efficienti e dai consumi contenuti, per valorizzare al meglio l’intero ambiente e mettere in risalto le decorazioni della volta.

L’evento avvia una rinnovata modalità di esposizione dell’importante nucleo di opere di Leonardo, le cui possibilità di fruizione pubblica sono condizionate dalle particolari caratteristiche delle opere su carta, particolarmente fragili e sensibili alle variazioni di temperatura e umidità e alla luce, che rendono necessari tempi di esposizione brevi, seguiti da adeguati periodi di riposo conservativo. Considerato il grande interesse del pubblico, infatti, i Musei Reali hanno scelto di concedere più frequentemente ai visitatori l’occasione di ammirare questi capolavori. A partire dal prossimo anno la mostra A tu per tu con Leonardo sarà visitabile tutti gli anni nella settimana di Pasqua nelle date 16-24 aprile 2022, 8-16 aprile 2023, 30 marzo-7 aprile 2024 e 19-27 aprile 2025.

“A più di 500 anni dalla sua morte, il talento di Leonardo da Vinci continua ad essere una fonte di illimitata ispirazione. Le sue molteplici intuizioni, opere e invenzioni sono capaci ancora oggi di sorprenderci e influenzarci, testimonianze dell’inesauribile curiosità che ha sempre alimentato la ricerca del grande maestro – spiega Enrica Pagella, Direttrice dei Musei Reali -. Questa esposizione vuole essere una guida per affacciarsi sul mondo di un sommo artista che ha fatto della conoscenza e della sperimentazione una legge di vita”.

La storia sabauda della collezione leonardesca ha origine nel 1840 quando il Re Carlo Alberto acquista da Giovanni Volpato, mercante d’arte di origini piemontesi appena rientrato in Piemonte dopo alcuni anni di attività all’estero, 1585 disegni di grandi maestri italiani e stranieri. Fulcro della fortunata acquisizione è la sezione dei tredici disegni autografi di Leonardo da Vinci, fogli eterogenei per soggetto e cronologia, al culmine dei quali si pone l’opera più famosa della raccolta, e uno dei pezzi più noti della sua intera produzione: il Ritratto di vecchio, ritenuto l’Autoritratto del grande maestro.

I tredici disegni ripercorrono l’intera carriera artistica del genio da Vinci, dagli esordi intorno al 1480 fino agli ultimi anni di attività, 1515-17 circa, documentando l’intero panorama dei suoi interessi e delle sue sperimentazioni. Alcuni disegni sono in relazione con opere note e celebrate del maestro, dalla Battaglia d’Anghiari alla Vergine delle Rocce; altri ne testimoniano progetti mai realizzati, dai monumenti Sforza e Trivulzio alla statua di Ercole per Piazza della Signoria.

Nel 1893 la collezione leonardesca si arricchisce di un altro fondamentale documento, il Codice sul volo degli uccelli, donato ad Umberto I dal collezionista e studioso russo Teodoro Sabachnikoff. Il piccolo quaderno di appunti sul volo, scritto tra il 1505 e il 1506, era stato più volte trafugato e smembrato in seguito alla dispersione dei manoscritti di Leonardo seguita alla morte del loro primo erede e custode, Francesco Melzi, giungendo a Torino a fine Ottocento ancora mutilo di quattro carte. I fogli mancanti sono stati ritrovati sul mercato antiquario nel 1920 dal ginevrino Enrico Fatio, il quale, dopo averli acquistati, li ha donati al Re Vittorio Emanuele III, permettendo così la ricomposizione del prezioso codice. Il manoscritto, oltre a indagare il tema del volo degli uccelli, reca le riflessioni di Leonardo sulla macchina per il volo, sui problemi di meccanica, di idraulica, di architettura, di anatomia, di disegno di figura, intrecciandosi e intersecando questioni cruciali dei suoi studi.

Dal 25 settembre, presso il bookshop dei Musei Reali, sarà inoltre disponibile la guida breve alla collezione dei disegni di Leonardo da Vinci, realizzata con il sostegno della Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino come strumento di approfondimento delle opere del grande maestro e di supporto alla visita del corpus della Biblioteca Reale.

|

|

MUSEI REALI TORINO

www.museireali.beniculturali.it

Orari

Da sabato 25 settembre a domenica 3 ottobre 2021, dalle 9 alle 20.

La biglietteria è aperta dalle 9 alle 18.

Biglietti

Intero: 20 euro

Ridotto per gruppi con guida privata: 18 euro + prenotazione (non acquistabile on line)

Ridotto per tutti i possessori di Abbonamento Musei, Torino e Piemonte Card, Royal Card: 13 euro

I biglietti possono essere acquistati in biglietteria oppure online su www.museireali.beniculturali.it e www.coopculture.it. Per informazioni: info.torino@coopculture.it.

L’ingresso alla mostra è in piazza Castello 191, previo ritiro del biglietto e controllo Green Pass presso la biglietteria in piazzetta Reale 1.

Accesso con Certificazione verde Covid-19

In ottemperanza alle disposizioni governative previste per tutti i luoghi di cultura italiani (D.L. 23 luglio 2021 n. 105), dal 6 agosto 2021 è richiesta la Certificazione Verde (Green Pass) per accedere al complesso dei Musei Reali, corredata da un documento di identità valido. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con una certificazione medica specifica. In mancanza di Green Pass e di un documento valido non sarà possibile accedere ai Musei e il biglietto acquistato non sarà rimborsato. Per maggiori informazioni sulla Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID consultare il sito www.dgc.gov.it.

Il Green pass non è necessario per l’ingresso ai Giardini Reali e alla Corte d’Onore, salvo che in occasione di eventi in cui siano previsti accredito e prenotazione obbligatoria (concerti, serate musicali).

Rimangono in vigore le prescrizioni di sicurezza anti-Covid: è obbligatorio indossare la mascherina; lungo il percorso sono disponibili dispenser di gel igienizzante, mentre le sale hanno una capienza contingentata nel rispetto della distanza fisica prevista per la sicurezza dei visitatori.

E’ in questi luoghi che vissero, soffrirono e trovarono gioia e lieto fine la piccola Fadette, François le Champi, i gemelli Barbeau, ma soprattutto è a Nohant – Vic che fu bambina prima, moglie, madre e soprattutto scrittrice la loro creatrice Amandine Aurore Lucile Dupin, meglio conosciuta con lo pseudonimo di George Sand. “Presi subito, senza tante ricerche, il nome di George… che cos’è un nome nel nostro mondo rivoluzionato e rivoluzionario? Un numero per coloro che non fanno niente, un’insegna o una divisa per coloro che lavorano e combattono. Io me lo sono fatta da sola, con la mia fatica”. George Sand spiega così la scelta di utilizzare un nome maschile, anche per difendere la propria attività letteraria da quella diffidenza che il pubblico medio dell’epoca provava nei confronti di una donna che era, a torto, ritenuta artista di qualità inferiore. Penna fertile, scrittrice brillante e arguta, donna indipendente che riuscì a mantenersi grazie al proprio talento, George Sand rappresenta, tuttavia, ancora oggi, una personalità complessa e affascinante caratterizzata da grandi passioni e da straordinarie utopie che contraddistinguono le sue opere, la sua vita amorosa e le sue posizioni politiche.

E’ in questi luoghi che vissero, soffrirono e trovarono gioia e lieto fine la piccola Fadette, François le Champi, i gemelli Barbeau, ma soprattutto è a Nohant – Vic che fu bambina prima, moglie, madre e soprattutto scrittrice la loro creatrice Amandine Aurore Lucile Dupin, meglio conosciuta con lo pseudonimo di George Sand. “Presi subito, senza tante ricerche, il nome di George… che cos’è un nome nel nostro mondo rivoluzionato e rivoluzionario? Un numero per coloro che non fanno niente, un’insegna o una divisa per coloro che lavorano e combattono. Io me lo sono fatta da sola, con la mia fatica”. George Sand spiega così la scelta di utilizzare un nome maschile, anche per difendere la propria attività letteraria da quella diffidenza che il pubblico medio dell’epoca provava nei confronti di una donna che era, a torto, ritenuta artista di qualità inferiore. Penna fertile, scrittrice brillante e arguta, donna indipendente che riuscì a mantenersi grazie al proprio talento, George Sand rappresenta, tuttavia, ancora oggi, una personalità complessa e affascinante caratterizzata da grandi passioni e da straordinarie utopie che contraddistinguono le sue opere, la sua vita amorosa e le sue posizioni politiche.

des Illustres, luoghi densi di ricordi, di testimonianze e di emozioni. E’ qui che la raggiungono i suoi amici, creando in questo angolo sperduto della campagna francese un circolo artistico in grado di competere con quello della Ville Lumiere: Chopin, Balzac, Delacroix, Flaubert, Listz vivono, lavorano, creano in queste stanze ombrose, passeggiano nel grande giardino, lasciano qui l’impronta di quell’arte che sopravvive alla morte e all’oblio degli uomini.

des Illustres, luoghi densi di ricordi, di testimonianze e di emozioni. E’ qui che la raggiungono i suoi amici, creando in questo angolo sperduto della campagna francese un circolo artistico in grado di competere con quello della Ville Lumiere: Chopin, Balzac, Delacroix, Flaubert, Listz vivono, lavorano, creano in queste stanze ombrose, passeggiano nel grande giardino, lasciano qui l’impronta di quell’arte che sopravvive alla morte e all’oblio degli uomini. futuro e un mondo nuovo. E’ a Nohant-Vic, infine, che la scrittrice si spegne l’8 giugno 1976, disponendo di esservi sepolta. In un angolo tranquillo che confina con il giardino della sua proprietà sorge il minuscolo cimitero che ospita la tomba di questa scrittrice straordinaria. Sulla sua lapide sono scritti entrambi i nomi: quello della donna e quello dell’artista, come se nemmeno la morte potesse separare due identità tanto forti. Nel corso degli anni si è parlato con frequenza di trasferire le spoglie della scrittrice al Pantheon affinché lì riposasse accanto a Emile Zola, Victor Hugo e Alexandre Dumas, ma entusiasmi, dubbi e polemiche si sono susseguiti e spenti, lasciando spazio soltanto al silenzio. Tuttavia tanti sono stati gli omaggi letterari, teatrali e cinematografici resi a questa donna che ha segnato profondamente il panorama letterario francese e non a caso nella “Recherche” sono i suoi libri, in particolare François le Champi, qui definito “straordinario”, a calmare i dolori del piccolo Proust.

futuro e un mondo nuovo. E’ a Nohant-Vic, infine, che la scrittrice si spegne l’8 giugno 1976, disponendo di esservi sepolta. In un angolo tranquillo che confina con il giardino della sua proprietà sorge il minuscolo cimitero che ospita la tomba di questa scrittrice straordinaria. Sulla sua lapide sono scritti entrambi i nomi: quello della donna e quello dell’artista, come se nemmeno la morte potesse separare due identità tanto forti. Nel corso degli anni si è parlato con frequenza di trasferire le spoglie della scrittrice al Pantheon affinché lì riposasse accanto a Emile Zola, Victor Hugo e Alexandre Dumas, ma entusiasmi, dubbi e polemiche si sono susseguiti e spenti, lasciando spazio soltanto al silenzio. Tuttavia tanti sono stati gli omaggi letterari, teatrali e cinematografici resi a questa donna che ha segnato profondamente il panorama letterario francese e non a caso nella “Recherche” sono i suoi libri, in particolare François le Champi, qui definito “straordinario”, a calmare i dolori del piccolo Proust. “La mamma si sedette accanto al mio letto; aveva preso François le Champi, cui la copertina rossastra e il titolo conferivano ai miei occhi una personalità spiccata e un fascino misterioso. Avevo sentito dire che George Sand era l’archetipo del romanziere”. La mamma di Marcel rievoca, attraverso il suono della propria voce, un altro organo di senso capace di superare le barriere del tempo e di consentirci di riappropriarci del passato, la storia, per il giovanissimo Proust misteriosa e ancora incomprensibile, di tutte le sfumature dell’amore del trovatello François e della mugnaia Madeleine, imprimendo i propri accenti alle parole vergate dalla signora di Nohant-Vic in una notte lontana, nel piccolo boudoir del suo castello del Berry, e trasformandole in un altro frammento di tempo congelato per essere ritrovato, recuperato e rivissuto attraverso il ricordo.

“La mamma si sedette accanto al mio letto; aveva preso François le Champi, cui la copertina rossastra e il titolo conferivano ai miei occhi una personalità spiccata e un fascino misterioso. Avevo sentito dire che George Sand era l’archetipo del romanziere”. La mamma di Marcel rievoca, attraverso il suono della propria voce, un altro organo di senso capace di superare le barriere del tempo e di consentirci di riappropriarci del passato, la storia, per il giovanissimo Proust misteriosa e ancora incomprensibile, di tutte le sfumature dell’amore del trovatello François e della mugnaia Madeleine, imprimendo i propri accenti alle parole vergate dalla signora di Nohant-Vic in una notte lontana, nel piccolo boudoir del suo castello del Berry, e trasformandole in un altro frammento di tempo congelato per essere ritrovato, recuperato e rivissuto attraverso il ricordo.

Prim’attore, il “gualdo”. Nome scientifico: “Isatis tinctoria”. Pianta officinale e tintoria, da secoli ampiamente usata nel chierese per colorare filati e tessuti in tonalità blu mediante un processo piuttosto elaborato che un tempo prevedeva anche l’impiego di macine in pietra per frantumare le foglie, del “gualdo” si parlerà il prossimo sabato 18 settembre, a partire dalle 15, alla “Porta del Tessile – Museo del Tessile”, in via Santa Chiara 5, a Chieri. Il cosiddetto “oro blu” è un elemento identitario di Chieri, così come il fustagno (antesignano del jeans o denim), la cui tessitura e tintura nella variante azzurra sono documentate sin dal XV secolo. Non a caso, fra i toponimi di Chieri spiccano proprio “Via del Gualdo” e “Via della Gualderia”, mentre il centro commerciale “Il Gialdo” sorge in un’area extraurbana dove si coltivava la pianta da cui prende il nome. Pianta visibile, fra l’altro, sia nell’esposizione permanente, sia nell’“Orto botanico” dello stesso Museo. E di tal valore per il chierese da dedicarle un convegno (inserito nel ciclo di conferenze “ARS ET INDUSTRIA”), che verrà aperto dai saluti delle Autorità locali, cui seguirà l’intervento di Marco Nicola, conservatore e titolare del laboratorio di diagnostica “Adamantio” di Torino, che si focalizzerà su “Il blu nella storia e il gualdo nella Collezione Nicola di Aramengo”. Alla sala “Porta del Tessile” saranno esposti per l’occasione alcuni manufatti tessili storici, che testimoniano l’impiego del “gualdo” nelle tele usate non solo per l’abbigliamento, ma anche in pittura, prestati al Museo da Gianluigi Nicola, già docente di restauro all’“Accademia” di Torino e titolare del prestigioso laboratorio di restauro ad Aramengo (Asti). Sarà inoltre esposta una camiciola in tela con motivo striato, tessuta con filato bianco e azzurro (gualdo), rinvenuta in una buca pontaia, ricoperta da intonaco datato 1606, in una dimora storica di Aramengo d’Asti. Si tratta di un indumento seicentesco appartenuto a un bambino del popolo, dunque di un reperto assai raro. Saranno anche esposte due toppe in tela -una tinta d’azzurro col gualdo, l’altra a quadri in filo naturale tinto d’azzurro col gualdo- rinvenute su dipinti a olio di anonimo del XVII secolo e rimosse durante il restauro delle opere. Come si evince da un frammento in mostra, lo stesso tipo di tela a quadri bianco-azzurra, fu impiegata da Guglielmo Caccia, detto “il Moncalvo” (Montabone, 9 maggio1568–Moncalvo, 13 novembre 1625) per la pala d’altare della chiesa di Bosco Marengo (Alessandria). “Alla luce di questi reperti – dicono gli organizzatori – si può guardare al gualdo come trait d’union fra tessitura e pittura, non solo in virtù del suo uso nel supporto pittorico ma, presumibilmente, anche nelle tavolozze del primo Barocco”. Dal Seicento lo sguardo si volgerà, nel corso dell’incontro, ai giorni nostri, con l’intervento di Giulia Perin, antropologa e artigiana in residenza stabile al “Museo del Tessile”, dove cura l’“Orto Botanico”, che parlerà di “Gualdo e batik d’artista nel contemporaneo” ed esporrà alcuni suoi manufatti tinti con coloranti naturali. A seguire, Antonello Brunetti, storico e naturalista, ripercorrerà “Le vie del gualdo: tra Castelnuovo Scrivia e Chieri”, insieme allo storico dell’arte Giovanni Donato. Concluderà Laura Vaschetti, vice-presidente della “Fondazione per il Tessile”, che darà anche alcune anticipazioni sui progetti in fieri al “Museo del Tessile” per la ricerca e la divulgazione orientata a riscoprire e valorizzare i landmark identitari del territorio di riferimento e a stringere collaborazioni per ampliare orizzonti di conoscenza e creatività. Al termine degli interventi, sarà possibile visitare l’“Orto del Tessile” con introduzione di Giulia Perin e ammirare i manufatti storici e contemporanei in mostra per l’occasione nella sala della “Porta del Tessile”.

Prim’attore, il “gualdo”. Nome scientifico: “Isatis tinctoria”. Pianta officinale e tintoria, da secoli ampiamente usata nel chierese per colorare filati e tessuti in tonalità blu mediante un processo piuttosto elaborato che un tempo prevedeva anche l’impiego di macine in pietra per frantumare le foglie, del “gualdo” si parlerà il prossimo sabato 18 settembre, a partire dalle 15, alla “Porta del Tessile – Museo del Tessile”, in via Santa Chiara 5, a Chieri. Il cosiddetto “oro blu” è un elemento identitario di Chieri, così come il fustagno (antesignano del jeans o denim), la cui tessitura e tintura nella variante azzurra sono documentate sin dal XV secolo. Non a caso, fra i toponimi di Chieri spiccano proprio “Via del Gualdo” e “Via della Gualderia”, mentre il centro commerciale “Il Gialdo” sorge in un’area extraurbana dove si coltivava la pianta da cui prende il nome. Pianta visibile, fra l’altro, sia nell’esposizione permanente, sia nell’“Orto botanico” dello stesso Museo. E di tal valore per il chierese da dedicarle un convegno (inserito nel ciclo di conferenze “ARS ET INDUSTRIA”), che verrà aperto dai saluti delle Autorità locali, cui seguirà l’intervento di Marco Nicola, conservatore e titolare del laboratorio di diagnostica “Adamantio” di Torino, che si focalizzerà su “Il blu nella storia e il gualdo nella Collezione Nicola di Aramengo”. Alla sala “Porta del Tessile” saranno esposti per l’occasione alcuni manufatti tessili storici, che testimoniano l’impiego del “gualdo” nelle tele usate non solo per l’abbigliamento, ma anche in pittura, prestati al Museo da Gianluigi Nicola, già docente di restauro all’“Accademia” di Torino e titolare del prestigioso laboratorio di restauro ad Aramengo (Asti). Sarà inoltre esposta una camiciola in tela con motivo striato, tessuta con filato bianco e azzurro (gualdo), rinvenuta in una buca pontaia, ricoperta da intonaco datato 1606, in una dimora storica di Aramengo d’Asti. Si tratta di un indumento seicentesco appartenuto a un bambino del popolo, dunque di un reperto assai raro. Saranno anche esposte due toppe in tela -una tinta d’azzurro col gualdo, l’altra a quadri in filo naturale tinto d’azzurro col gualdo- rinvenute su dipinti a olio di anonimo del XVII secolo e rimosse durante il restauro delle opere. Come si evince da un frammento in mostra, lo stesso tipo di tela a quadri bianco-azzurra, fu impiegata da Guglielmo Caccia, detto “il Moncalvo” (Montabone, 9 maggio1568–Moncalvo, 13 novembre 1625) per la pala d’altare della chiesa di Bosco Marengo (Alessandria). “Alla luce di questi reperti – dicono gli organizzatori – si può guardare al gualdo come trait d’union fra tessitura e pittura, non solo in virtù del suo uso nel supporto pittorico ma, presumibilmente, anche nelle tavolozze del primo Barocco”. Dal Seicento lo sguardo si volgerà, nel corso dell’incontro, ai giorni nostri, con l’intervento di Giulia Perin, antropologa e artigiana in residenza stabile al “Museo del Tessile”, dove cura l’“Orto Botanico”, che parlerà di “Gualdo e batik d’artista nel contemporaneo” ed esporrà alcuni suoi manufatti tinti con coloranti naturali. A seguire, Antonello Brunetti, storico e naturalista, ripercorrerà “Le vie del gualdo: tra Castelnuovo Scrivia e Chieri”, insieme allo storico dell’arte Giovanni Donato. Concluderà Laura Vaschetti, vice-presidente della “Fondazione per il Tessile”, che darà anche alcune anticipazioni sui progetti in fieri al “Museo del Tessile” per la ricerca e la divulgazione orientata a riscoprire e valorizzare i landmark identitari del territorio di riferimento e a stringere collaborazioni per ampliare orizzonti di conoscenza e creatività. Al termine degli interventi, sarà possibile visitare l’“Orto del Tessile” con introduzione di Giulia Perin e ammirare i manufatti storici e contemporanei in mostra per l’occasione nella sala della “Porta del Tessile”.