I Moti per la libertà nell’Europa di Santorre di Santa Rosa

Chissà se all’imperatore Napoleone, ormai al termine della vita, prigioniero a Sant’Elena, giungono gli echi della rivoluzione liberale iniziata in Spagna il primo gennaio 1820, subito attecchita a Napoli e in Sicilia, e riacutizzata in Piemonte nel marzo del 1821?

Chissà se all’imperatore Napoleone, ormai al termine della vita, prigioniero a Sant’Elena, giungono gli echi della rivoluzione liberale iniziata in Spagna il primo gennaio 1820, subito attecchita a Napoli e in Sicilia, e riacutizzata in Piemonte nel marzo del 1821?

In fondo, le istanze di liberazione devono molto alle idee della Rivoluzione

francese, esportate con le armi in tutta Europa venticinque anni prima da

Napoleone, ancora giovane ufficiale. Per l’Italia, si tratta dell’inizio del

Risorgimento. Per il mondo, è il tempo delle rivoluzioni globali. Per la prima

volta sventola la bandiera tricolore e gli insorti chiedono la costituzione, le

libertà fondamentali di associazione, di culto e di stampa. Ma si tratta anche

della prima “rivoluzione tradita”, con Carlo Alberto, l’erede al trono che prima

illude i cospiratori, per poi allinearsi alla fedeltà dinastica. La sconfitta dei

Moti, fa emergere la figura di Santorre di Santa Rosa, nobile sabaudo che,

costretto all’esilio, diverrà “rivoluzionario di professione”, partecipando con

Lord Byron alla guerra per l’indipendenza della Grecia dal dominio ottomano,

e morendo nella difesa dell’isola di Sfacteria. È dunque anche grazie alla

figura risorgimentale di Santorre di Santa Rosa, che nasce il mito romantico

dell’“eroe rivoluzionario” che passerà da Garibaldi a Che Guevara.

La mostra Che mai sarà per noi il 1821? I Moti per la libertà nell’Europa

di Santorre di Santa Rosa, organizzata dalla Città di Savigliano, inaugura

domenica 24 ottobre a Palazzo Muratori Cravetta, città natale di Santorre di

Santa Rosa.

Si realizza grazie alla collaborazione con il Museo Nazionale del

Risorgimento Italiano che ha messo a disposizione numerose opere custodite

nelle sue collezioni: documenti, manifesti, stampe, manoscritti e dipinti.

Si parte da una suggestiva ricostruzione del rientro del Re Vittorio Emanuele

I a Torino nel 1814, dopo oltre 15 anni di esilio. A Vienna risuonano le note

della cantata Der glorreiche Augenblick (il momento glorioso) di Beethoven: è

la restaurazione dell’Ancien Régime. Mentre già serpeggia la voglia di “fare

un quarantotto”, un’espressione proverbiale che ha origine proprio nelle

insurrezioni generalizzate in tutt’Europa che arriveranno nel 1848 e di cui i

Moti del 1821 sono una sorta di “ouverture”

Una sala dell’esposizione è interamente dedicata alla figura di Santorre di

Santa Rosa, ripercorrendone l’iconografia (dalle stampe d’epoca al quadro di

Daniele Fissore) e raccontandone le vicende personali e politiche.

La rivolta del 1821 dura poco più di un mese, ma è destinata a lasciare una

traccia profonda nella storia del movimento democratico e liberale non solo

piemontese. Il percorso espositivo, si chiude con la narrazione della

repressione. 71 sono le condanne a morte, mentre a centinaia, gli insorti

sconfitti prendono la via dell’esilio: tra loro, alcuni figli della più illustre nobiltà

del regno, militari formati nelle guerre napoleoniche, e borghesi che, in molti

casi, tenteranno di raggiungere la Spagna per difendere la libertà contro le

armate della Santa Alleanza. E di nuovo, i Moti del 1821 sembrano

prefigurare uno degli episodi centrali della lotta per la libertà nel secolo

successivo, quel Novecento che vedrà le Brigate internazionali, tra cui molti

italiani, difendere la Spagna libera dall’aggressione fascista e nazista.

Il progetto storico-scientifico dell’esposizione, a cura del prof. Pierangelo

Gentile dell’Università di Torino, prende vita grazie all’articolarsi di una

pluralità di linguaggi, che intrecciano la parola scritta con immagini, grafiche,

stampe, mappe, virtualità multimediale e percorsi sonori, privilegiando la

narrazione rispetto all’esibizione di oggetti e collezioni. L’obiettivo di Punto

Rec Studios, che ha curato e realizzato l’allestimento, è infatti quello di

mettere al centro del percorso espositivo il coinvolgimento, anche emozionale

dei visitatori, portati a rivivere direttamente l’esperienza di un episodio

avvincente di storia del Piemonte e dell’Italia

Che mai sarà per noi il 1821? non soltanto racconta la storia mettendola

in scena, ma va alla ricerca dei riflessi che i fatti storici hanno avuto

sull’immaginario collettivo.

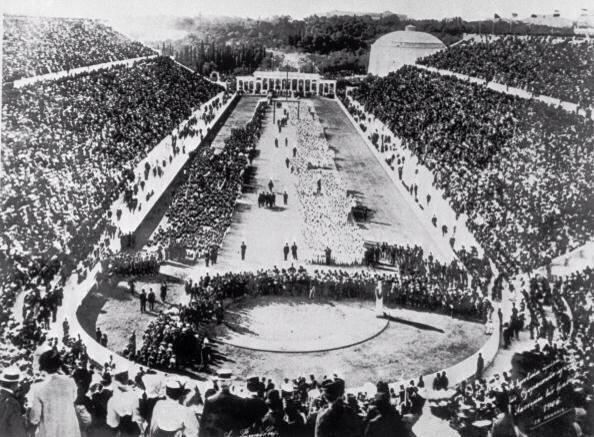

La mostra si sviluppa in sei sale, e comprende due multivisioni. La prima

dedicata al racconto degli anni che precedono i Moti fin dal 1814, seguendo

come filo conduttore le parole di Santorre di Santa Rosa; l’altra, focalizzata

sui 30 giorni dell’insurrezione, ricostruisce gli eventi a partire dalla

testimonianza diretta di uno dei “congiurati”, illustrata da una rara raccolta

delle mitiche Figurine Lavazza, distribuite negli anni 50 – 60 con le confezioni

di caffè e oggi divenute vere e proprie rarità da collezionisti, che consentono

di ritrovare il sapore visivo di vere e proprie “icone pop” della tradizione

iconografica italiana.

CHE MAI SARÀ PER NOI IL 1821?

I Moti per la libertà nell’Europa di Santorre di Santa Rosa

È organizzata dalla

Città di Savigliano

in collaborazione con il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino

Con il contributo di

Provincia di Cuneo

Regione Piemonte

In collaborazione con

Università degli Studi di Torino

Consulta Cultura e Promozione del territorio di Savigliano

Con il sostegno di

Fondazione Compagnia di San Paolo

Fondazione CRC

Fondazione CRS

Banca CRS

Fondazione Ente Manifestazione

Si ringrazia l’Archivio Storico Lavazza

Progetto della mostra, allestimento e multimedia Punto Rec Studios

Curatore Scientifico Pierangelo Gentile

Direttore creativo Marco Barberis

Progetto grafico Leandro Agostini

Contenuti e realizzazione: Cristina Tedesco, Giovanna Raucci, Mattia Boero, Emanuele

Mercadante, Andrea Bo

Coordinamento: Anna Martina

E con tanta fantasia possiamo immaginare anche il poderoso castello che dominava dall’alto l’abitato, come si vede nella fotografia che ricostruisce il maniero, esattamente com’era, tanto tempo fa. Siamo a Revello, piccolo borgo medioevale di 4200 abitanti alle porte della Valle Po, a pochi chilometri da Saluzzo e a circa un’ora di auto da Torino. Nell’Alto Medioevo il castello difendeva il borgo e il territorio ma oggi di quella fortificazione non resta nulla, solo qualche rudere. Possiamo immaginarlo lassù dove indubbiamente abbelliva il paesaggio, forse costruito già nel IX secolo per arginare l’avanzata dei saraceni e poi da essi fortificato per controllare i territori conquistati. Alcuni secoli più tardi sarebbe diventato il perno del sistema difensivo del Marchesato di Saluzzo. Strada facendo, percorrendo le viuzze interne si incontrano diversi edifici sia civili che religiosi che sono la storia di Revello. Visitiamo il Palazzo Marchionale che al piano nobile si apre sulla famosa cappella e poi la Collegiata di Santa Maria, mentre del castello, distrutto dalla batterie sabaude durante l’assedio del 1588, non rimane nulla. Grande successo ha riscosso l’itinerario del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) alla scoperta del borgo di Revello e dei suoi monumenti con banchetti e gazebo affollati di turisti pronti a seguire i volontari e le guide del FAI. Mille anni fa era di proprietà del marchese di Torino e Susa, poi nel 1215 entrò a far parte dei territori del Marchesato di Saluzzo diventando uno dei borghi principali. Ed è proprio in questo periodo che nascono gli edifici più importanti, quelli che vediamo oggi tra cui la Cappella Marchionale, un ambiente tardo-gotico collocato in una torre a lato dell’attuale Municipio fatta affrescare dai marchesi di Saluzzo con i santi protettori del Marchesato tra cui Luigi IX, il re santo di Francia che promosse diverse Crociate nel Duecento. Nel

E con tanta fantasia possiamo immaginare anche il poderoso castello che dominava dall’alto l’abitato, come si vede nella fotografia che ricostruisce il maniero, esattamente com’era, tanto tempo fa. Siamo a Revello, piccolo borgo medioevale di 4200 abitanti alle porte della Valle Po, a pochi chilometri da Saluzzo e a circa un’ora di auto da Torino. Nell’Alto Medioevo il castello difendeva il borgo e il territorio ma oggi di quella fortificazione non resta nulla, solo qualche rudere. Possiamo immaginarlo lassù dove indubbiamente abbelliva il paesaggio, forse costruito già nel IX secolo per arginare l’avanzata dei saraceni e poi da essi fortificato per controllare i territori conquistati. Alcuni secoli più tardi sarebbe diventato il perno del sistema difensivo del Marchesato di Saluzzo. Strada facendo, percorrendo le viuzze interne si incontrano diversi edifici sia civili che religiosi che sono la storia di Revello. Visitiamo il Palazzo Marchionale che al piano nobile si apre sulla famosa cappella e poi la Collegiata di Santa Maria, mentre del castello, distrutto dalla batterie sabaude durante l’assedio del 1588, non rimane nulla. Grande successo ha riscosso l’itinerario del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) alla scoperta del borgo di Revello e dei suoi monumenti con banchetti e gazebo affollati di turisti pronti a seguire i volontari e le guide del FAI. Mille anni fa era di proprietà del marchese di Torino e Susa, poi nel 1215 entrò a far parte dei territori del Marchesato di Saluzzo diventando uno dei borghi principali. Ed è proprio in questo periodo che nascono gli edifici più importanti, quelli che vediamo oggi tra cui la Cappella Marchionale, un ambiente tardo-gotico collocato in una torre a lato dell’attuale Municipio fatta affrescare dai marchesi di Saluzzo con i santi protettori del Marchesato tra cui Luigi IX, il re santo di Francia che promosse diverse Crociate nel Duecento. Nel  centro storico si trova la Collegiata del Quattrocento concessa da Papa Sisto IV su richiesta dei revellesi e del Marchese Ludovico II. Sulla facciata un portale rinascimentale in marmo bianco e preziose pale d’altare all’interno. Durante il Marchesato di Ludovico II (1475-1504) e Giovanna del Monferrato il borgo di Revello fu eletto come sede preferita. A metà del Cinquecento fu occupato dai francesi ma nel 1588 Carlo Emanuele I di Savoia li sconfisse e occupò militarmente il Marchesato. Fu in questa occasione che andò distrutto il castello. Si combatté ancora a Revello nel 1693 quando il borgo fu saccheggiato dalle truppe del generale Catinat. Dopo la visita a Revello tappa obbligata (senza il FAI) all’Abbazia di Staffarda, a nove chilometri dal borgo, fondata nel 1135 dai monaci cistercensi giunti dalla Francia. Da vedere la grande chiesa e lo splendido chiostro. I monaci non ci sono più, in compenso sono arrivati i pipistrelli, centinaia di volatili che trascorrono lunghi periodi dell’anno nell’Abbazia, sotto il controllo del WWF. Nei terreni circostanti l’Abbazia nel 1690 si svolse la battaglia di Staffarda in cui l’esercito austro-piemontese di Vittorio Amedeo II, duca di Savoia, appoggiato dagli spagnoli e dal cugino Eugenio di Savoia fu sconfitto dai francesi di Luigi XIV.

centro storico si trova la Collegiata del Quattrocento concessa da Papa Sisto IV su richiesta dei revellesi e del Marchese Ludovico II. Sulla facciata un portale rinascimentale in marmo bianco e preziose pale d’altare all’interno. Durante il Marchesato di Ludovico II (1475-1504) e Giovanna del Monferrato il borgo di Revello fu eletto come sede preferita. A metà del Cinquecento fu occupato dai francesi ma nel 1588 Carlo Emanuele I di Savoia li sconfisse e occupò militarmente il Marchesato. Fu in questa occasione che andò distrutto il castello. Si combatté ancora a Revello nel 1693 quando il borgo fu saccheggiato dalle truppe del generale Catinat. Dopo la visita a Revello tappa obbligata (senza il FAI) all’Abbazia di Staffarda, a nove chilometri dal borgo, fondata nel 1135 dai monaci cistercensi giunti dalla Francia. Da vedere la grande chiesa e lo splendido chiostro. I monaci non ci sono più, in compenso sono arrivati i pipistrelli, centinaia di volatili che trascorrono lunghi periodi dell’anno nell’Abbazia, sotto il controllo del WWF. Nei terreni circostanti l’Abbazia nel 1690 si svolse la battaglia di Staffarda in cui l’esercito austro-piemontese di Vittorio Amedeo II, duca di Savoia, appoggiato dagli spagnoli e dal cugino Eugenio di Savoia fu sconfitto dai francesi di Luigi XIV.

Un’affluenza notevole per un evento unico a Torino. I partecipanti hanno ascoltato in piedi la “Leggenda del Piave“ e l’Inno di Mameli. Pier Franco Quaglieni, illustre storico contemporaneista, ha ricordato il 1921, anno di violenze e scioperi, di guerra civile, in cui l’Italia si ritrovò’ magicamente unita per pochi giorni attorno al Milite Ignoto portato da Aquileia a Roma, mentre venivano offesi ex combattenti e mutilati da parte dei socialisti.

Un’affluenza notevole per un evento unico a Torino. I partecipanti hanno ascoltato in piedi la “Leggenda del Piave“ e l’Inno di Mameli. Pier Franco Quaglieni, illustre storico contemporaneista, ha ricordato il 1921, anno di violenze e scioperi, di guerra civile, in cui l’Italia si ritrovò’ magicamente unita per pochi giorni attorno al Milite Ignoto portato da Aquileia a Roma, mentre venivano offesi ex combattenti e mutilati da parte dei socialisti. Ciò favorì’oggettivamente il consenso ai fascisti. E’ stata una manifestazione patriottica superpartes unica a Torino, disertata da sindaca uscente e candidati sindaci. Ma la Torino civile è stata massicciamente presente e le richieste a partecipare sono state oltre trecento.

Ciò favorì’oggettivamente il consenso ai fascisti. E’ stata una manifestazione patriottica superpartes unica a Torino, disertata da sindaca uscente e candidati sindaci. Ma la Torino civile è stata massicciamente presente e le richieste a partecipare sono state oltre trecento.