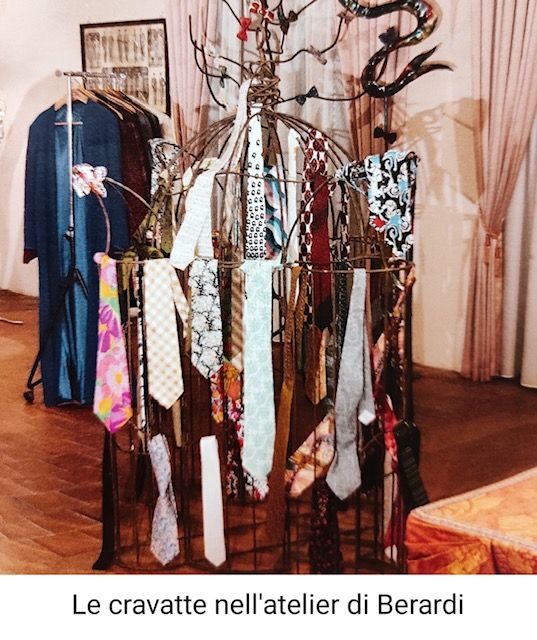

Il sarto dal talento innato riuscì a trasformare in arte raffinata la moda maschile negli ateliers di Casale e Milano per mezzo secolo

Torino è la città del Liberty, si sa. Passeggiando per le belle ed eleganti vie della citta’, soprattutto nei quartieri di Cit Turin e di San Donato, e’ facile innamorarsi dei palazzi che rappresentano questo stile raffinato che, tra fine ‘800 e i primi del 1900, diede un tocco di gusto ai progetti urbani. Conosciamo bene i capolavori di Pietro Fenoglio come Villa Scott, Casa Lafleur, il Villaggio Leuman, ma anche le case popolari di Via Marco Polo e di Via Ravello. La citta’ della prima Esposizione di Arte Decorativa Moderna del 1902 ci regala scenari affascinanti e particolari unici e di pregio presenti non solo negli edifici residenziali ed industriali, ma anche nelle insegne, nelle vetrine dei negozi e dei caffe’.

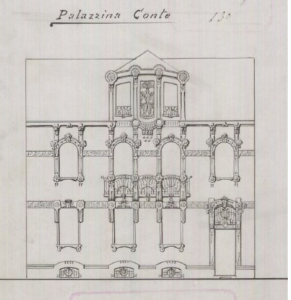

Tra coloro che contribuirono alla realizzazione di queste palazzine e villini romantici e floreali, ornati da graziose minuzie, troviamo Giovanni Gribodo che visse a cavallo del 1800 e 1900. Ingegnere e architetto, laureato presso la Scuola di Applicazione di Torino, particolare che lo accomunava a Fenoglio, era anche un entomologo; un uomo dalle diverse passioni e interessi, dunque, dallo studio degli insetti, a cui si dedico’ di piu’ a fine vita, alla progettazione di residenze dal volto gentile.

I giri turistici della citta’ pianificano sempre piu’ percorsi dove queste belle opere edilizie del Liberty sono le protagoniste, ma passeggiare fuori dal centro ed ammirare questi veri e propri capolavori attira anche i cittadini che non si stancano di visitare le meraviglie affascinanti della loro Torino.

Tra gli edifici piu’ importanti realizzati da Giovanni Gribodo ne troviamo cinque solo a via Piffetti:

Cominciamo con il civico 3, la Palazzina Mazzetta con i suoi balconi in ferro dai disegni intrecciati su un fondo grigio che le da’ un tono austero; al numero 5, invece, c’e’ Casa Masino, un edificio in mattoni rossi caratterizzato dal balcone centrale che ospita due volti femminili in pietra. Le finestre sono decorate da fregi floreali come il bel portone d’ entrata. Al 7 scopriamo, con il suo stile un po’ fiabesco, una palazzina a due piani chiamata Pola-Majola come il suo committente, edificata nel 1907 che non ebbe speciali decorazioni come le altre, ma possiede un fascino particolare che ci riporta allo stile gotico. Le Palazzine, che si trovano al civico 10 e 12, sono probabilmente le piu’ famose opere di Gribodo, due villini magnifici decorati con un centrino di motivi naturalistici in pietra bianca, inferriate in ferro battuto, balconi e vetrate con particolari preziosi.

In via Belfiore 66, in zona San Salvario, si trova un altro edificio realizzato dall’ architetto Gribodo che fu un po’ dimenticato rispetto agli altri suoi colleghi che divennero piu’ noti. Si tratta di Casa Audiberti Mottura, una bella palazzina con balconi decorati e una scala interna con particolari vivaci e colorati. Nella zona della Crimea, sull’altra sponda del Po, lo stesso architetto ha studiato e costruito il Villino Giuliano, in via Luigi Gatti 17. Composto da tre piani, questa casa dai colori caldi, e’ caratterizzata da molti dettagli tipici all’Art Nouveau: immagini di fiori, pietra scolpita e disegni geometrici morbidi classici del periodo. Nel quartiere Cenisia, in via Perosa 56, c’e’ un piccolo edificio che rappresenta un esempio in miniatura del periodo Liberty: una piccola palazzina, con un portone davvero insolito, incastonata tra edifici piu’ moderni e dai toni delicati, chiamata Casa Bosco Tachis. Tornando al quartiere di San Donato non si puo’ rimanere indifferenti davanti ad edificio piu’ corposo e perfino possente dal nome Casa Cooperativa, un palazzo in mattoni rossi ornato con rose, foglie e con dei balconi caratterizzati da disegni che si ispirano ad un floreale piu’ moderno e tondeggiante. All’interno troviamo un meraviglioso scalone bianco e nero dalla forma ovoidale davvero suggestivo

A un’ora circa da Torino e precisamente a Coazze e’ si trova un’altra opera di questo fantasioso architetto: Villa Martini, divenuta poi Antonietta, dove il Liberty viene esaltato sia all’esterno, ma anche all’interno con i suoi mobili in stile. Questa casa, edificata al centro un bellissimo giardino, ebbe ospiti illustri come `Luigi Pirandello, il Conte Cavour e Vittorio Emanuele II.

MARIA LA BARBERA

Il Bastion Verde di Torino, anche chiamato “degli angeli” è un luogo dove la storia militare si fonde armoniosamente con la bellezza naturale. Situato all’interno dei Giardini Reali di Torino, è una delle ultime testimonianze di quella che fu la consistente cinta fortificata della città, oggi trasformata in un’area di svago e relax, ma che conserva ancora tutto il fascino della sua origine: 800 metri lineari di mura a pochi passi dal Palazzo Reale progettato dal geniale architetto cinquecentesco Ascanio Vitozzi. Il suo nome deriva dal fatto che Vittorio Emanuele II lo fece dipingere di verde e ricoprire di edera, in omaggio a sua moglie.

Il Bastion Verde è parte del sistema difensivo che, a partire dal XVII secolo, venne costruito Per proteggere Torino dalle invasioni. La cittadella fortificata, che comprendeva bastioni, mura e torri, si estendeva lungo le colline che sovrastano il fiume Po e rappresentava uno degli esempi più significativi della fortificazione barocca in Italia. Torino, allora capitale del Ducato di Savoia, aveva una posizione strategica e un apparato difensivo che rispondeva alle esigenze di protezione contro minacce provenienti sia da sud (dalla Francia) che da altre direzioni. Come gli altri bastioni della città, faceva parte di una serie di fortificazioni che vennero realizzate tra il 1668 e il 1700, con il progetto di Amedeo di Castellamonte, uno degli architetti più influenti dell’epoca. La struttura doveva garantire un buon punto di osservazione e difesa, ma allo stesso tempo integrarsi nel contesto urbanistico e paesaggistico che Torino stava sviluppando. Oggi, il bastione è circondato da un ampio parco verde che ne attenua la severità militare originaria, donando al sito un aspetto più accogliente e rilassante, ma senza perdere la sua forte identità storica. Con il tempo, le funzioni militari del Bastion Verde sono venute meno e l’area ha subito un processo di recupero e valorizzazione che ha permesso di restituirla alla cittadinanza come un parco pubblico ben curato, dotato di panchine, vialetti e ampie zone ombreggiate che rendono l’area perfetta per passeggiate e relax. L’elemento più interessante del parco è la sua capacità di mescolare il verde con la storia. Una delle caratteristiche più apprezzate del Bastion Verde è la sua posizione sopraelevata rispetto alla città. Dal bastione, infatti, si gode di una vista spettacolare su Torino e sulla collina torinese che si estende dalle Alpi all’orizzonte, con una prospettiva che lo rende un luogo privilegiato per osservare la città dall’alto, in particolare al tramonto, quando la luce dorata avvolge il panorama.

Nel componimento “ Le golose”, Gozzano considera un semplice momento di vita quotidiana, elevandolo a situazione poetica: in questo caso Guido, grazie alla sua vena brillante e ironica, gioca a descrivere il comportamento delle “giovani signore” torinesi all’interno di Baratti, uno dei bar storici della città. Le “signore e signorine”, che subito riusciamo ad immaginarci tutte imbellettate, con tanto di cappellino e veletta, non resistono alla tentazione di assaporare un pasticcino, e, davanti alla invitante vetrina dei dolciumi, indicano con il dito affusolato al cameriere quello che hanno scelto, e poi lo “divorano” in un sol boccone.

È un momento qualsiasi, è l’esaltazione del quotidiano che cela l’essenza delle cose. Nella poesia citata l’eleganza torinese è presa alla sprovvista, colta in flagrante mentre si tramuta in semplice golosità. Ma Gozzano sfalsa i piani e costringe il lettore a seguirlo nel suo ironizzare continuo, quasi non prendendo mai niente sul serio, ma facendo riflettere sempre sulla verità di ciò che asserisce. Se con “Le golose” Guido si concentra su una specifica situazione, con la poesia “Torino”, dimostra apertamente tutto il suo amore per il luogo in cui è venuto alla luce.

È un momento qualsiasi, è l’esaltazione del quotidiano che cela l’essenza delle cose. Nella poesia citata l’eleganza torinese è presa alla sprovvista, colta in flagrante mentre si tramuta in semplice golosità. Ma Gozzano sfalsa i piani e costringe il lettore a seguirlo nel suo ironizzare continuo, quasi non prendendo mai niente sul serio, ma facendo riflettere sempre sulla verità di ciò che asserisce. Se con “Le golose” Guido si concentra su una specifica situazione, con la poesia “Torino”, dimostra apertamente tutto il suo amore per il luogo in cui è venuto alla luce.

Guido Gozzano nasce il 19 dicembre 1883 a Torino, in Via Bertolotti 3, vicino a Piazza Solferino. È poeta e scrittore ed il suo nome è associato al Crepuscolarismo – di cui è il massimo esponente – all’interno della corrente letteraria del Decadentismo. Inizialmente si dedica all’emulazione della poesia dannunziana, in seguito, anche per l’influenza della pascoliana predilezione per le piccole cose e l’umile realtà campestre, e soprattutto attratto da poeti stranieri come Maeterlinck e Rodenback, si avvicina alla cerchia dei poeti intimisti, poi denominati “crepuscolari”, amanti di una dizione quasi a mezza voce. Gozzano muore assai giovane, a soli trentadue anni, a causa di quello che una volta era definito “mal sottile”, ossia la tubercolosi polmonare. Per questo motivo Guido alterna alla elegante vita torinese soggiorni al mare, alla ricerca di aria più mite, (“tentare cieli più tersi”), soprattutto in Liguria, Nervi, Rapallo, San Remo, e anche in montagna. Un estremo tentativo di cura di tale malattia porta Guido a intraprendere nel 1912, tra febbraio e aprile, un viaggio in India, nella speranza che il clima di quel Paese possa migliorare la sua situazione, pur nella triste consapevolezza dell’inevitabile fine (“Viaggio per fuggire altro viaggio”): il soggiorno non migliora la sua salute, ma lo porta a scrivere molto.

Al ritorno redige su vari giornali, tra cui La Stampa di Torino, alcuni testi in prosa dedicati al viaggio recente, che verranno poi pubblicati postumi nel volume “Verso la cuna del mondo” (1917). A parte l’ampio poema in endecasillabi sciolti, le “Farfalle”, essenziali per comprendere la nuova poesia di Gozzano sono le raccolte di versi “La via del rifugio” (1907) e “I colloqui” (1911), il suo libro più importante. Questo è composto da ventiquattro componimenti in metri diversi, legati tra loro da una comune tematica e da un ritmo narrativo colloquiale, con, sullo sfondo, un giovanile desiderio di felicità e di amore e una struggente velatura romantica. Intanto il poeta scopre la presenza quotidiana della malattia (“mio cuore monello giocondo che ride pur anco nel pianto”), della incomunicabilità amorosa, della malinconia. Egli ama ormai le vite appartate, le stampe d’altri tempi, gli interni casalinghi, ma, dopo aver esaltato le patetiche suppellettili del “salotto buono” piccolo borghese di nonna Speranza con “i fiori in cornice e le scatole senza confetti, / i frutti di marmo protetti dalla campana di vetro”, non esita a definirle “buone cose di pessimo gusto”. Di contro al poeta vate dannunziano, all’attivismo, alla mitologia dei superuomini e delle donne fatali, egli oppone la banale ovvietà quotidiana, alla donna-dea oppone “cuoche”, “crestaie” (“sognò pel suo martirio attrici e principesse, / ed oggi ha per amante la cuoca diciottenne”), alla donna intellettuale contrappone una donna di campagna (“sei quasi brutta, priva di lusinga/ …e gli occhi fermi e l’iridi sincere/, azzurre d’un azzurro di stoviglia”). Si tratta di Felicita che, con la sua dimessa “faccia buona e casalinga” , gli è parsa, almeno per un momento, l’unico mezzo per riscattarsi dalla complicazione estetizzante.

Eppure non vi è adesione a questo mondo, mondo creato e nel contempo dissolto, visto in controluce con la consapevolezza che a quel rifugio di ingenuità provinciale il poeta non sa ne può aderire e, tra sorriso, affetto e vigile disposizione ironica, si atteggia a “buon sentimentale giovane romantico”, per aggiungere subito dopo: “quello che fingo d’essere e non sono”.

Oltre che per questa nuova e demistificante concezione della poesia, l’importanza di Gozzano è notevole anche sul piano formale: “egli è il primo che abbia dato scintille facendo cozzare l’aulico col prosaico” (osserva Montale), e che, con sorridente ironia, riesca a far rimare “Nietzscke” con “camicie”. Gozzano piega il linguaggio alto a toni solo apparentemente prosastici. In realtà i moduli stilistici sono estremamente raffinati. E la sua implacabile ironia non è altro che una difesa dal rischio del sentimentalismo. La consapevolezza ironica abbraccia tutto il suo mondo poetico, le sue parole, i suoi atteggiamenti, i suoi gesti.

Avviciniamoci ancor di più al letteratissimo poeta torinese disincantato e amabile, e cerchiamo di approfondire il suo contesto familiare. Guido nasce da una buona famiglia borghese.

Il Dottor Carlo Gozzano, nonno di Guido, amico di Massimo D’Azeglio, appassionato di letteratura romantica del suo tempo, presta servizio come medico nella guerra di Crimea. Carlo Gozzano, borghese benestante, possiede ampie terre nel Canavese. Il figlio di Carlo, Fausto, ingegnere, porta avanti la costruzione della ferrovia canavesana che congiunge Torino con le Valli del Canavese. Fausto si sposa due volte, dalla prima moglie ha cinque figli; dopo la morte della prima consorte, Fausto incontra nel 1877 la bella diciannovenne alladiese Diodata Mautino, che sposa e dalla quale ha altri figli, tra cui Guido. La donna ha un temperamento d’artista, ama il teatro e si diletta nella recitazione, ed è altresì la figlia del senatore Massimo, un ricco possidente terriero, proprietario della villa del Meleto, ad Agliè (la villa prediletta dal poeta).

Guido frequenta dapprima la scuola elementare dei Barnabiti, poi la «Cesare Balbo», avvalendosi anche dell’aiuto di un’insegnante privata, poiché il piccolo scolaro è tutt’altro che ligio al dovere.

Da ragazzo viene iscritto nel 1895 al Ginnasio-Liceo Classico Cavour di Torino, ma la sua svogliatezza non lo abbandona, egli viene bocciato e mandato a recuperare in un collegio di Chivasso; ritorna a studiare nella sua Torino nel 1898, poco tempo prima della morte del padre, avvenuta nel 1900 a causa di una polmonite. Le difficoltà scolastiche del futuro poeta lo costringono a cambiare scuola ancora due volte, finché nel 1903 consegue finalmente la maturità al Collegio Nazionale di Savigliano. Le vicissitudini tribolanti degli anni liceali sono ben raccontate da Guido all’amico e compagno di scuola Ettore Colla, scritti in cui si evince che il giovane è decisamente più interessato alle “monellerie” che allo studio.

Nel 1903 vengono anche pubblicati sulla rivista torinese “Il venerdì della Contessa” alcuni versi di Gozzano, di stampo decisamente dannunziano (qualche anno dopo, in un componimento del 1907 “L’altro” il poeta ringrazia Dio che – dichiara – avrebbe potuto “invece che farmi Gozzano /un po’ scimunito ma greggio / farmi gabrieldannunziano /sarebbe stato ben peggio!”). Guido si iscrive poi alla Facoltà di Legge, ma nella realtà dei fatti frequenta quasi esclusivamente i corsi di letteratura di Arturo Graf. Il Professore fa parte del circolo “Società della cultura”, la cui sede si trovava nella Galleria Nazionale di via Roma, (poi spostatosi in via Cesare Battisti); anche il giovane Gozzano entra nel gruppo. Tra i frequentatori di tale Società, nata con lo scopo di far conoscere le pubblicazioni letterarie più recenti, di presentarle in sale di lettura o durante le conferenze, vi sono il critico letterario e direttore della Galleria d’Arte Moderna Enrico Thovez, gli scrittori Massimo Bontempelli, Giovanni Cena, Francesco Pastonchi, Ernesto Ragazzoni, Carola Prosperi, il filologo Gustavo Balsamo Crivelli e i professori Zino Zini e Achille Loria; anche Pirandello vi farà qualche comparsa. Nell’immediato dopoguerra vi parteciperanno Piero Gobetti, Lionello Venturi e Felice Casorati.

Gozzano diviene il capo di una “matta brigada” di giovani, secondo quanto riportato dall’amico e giornalista Mario Bassi, formata tra gli altri dai letterati Carlo Calcaterra, Salvator Gotta, Attilio Momigliano, Carlo Vallini, Mario Dogliotti divenuto poi Padre Silvestro, benedettino a Subiaco e dal giornalista Mario Vugliano.

Va tuttavia ricordato che per Guido quel circolo è soprattutto occasione di conoscenze che gli torneranno utili per la promozione dei suoi versi, egli stesso così dice “La Cultura! quando me ne parli, sento l’odore di certe fogne squartate per i restauri”. Con il passare del tempo, matura lentamente in lui una più attenta considerazione dei valori poetici della scrittura, anche grazie (ma non solo) allo studio dei moderni poeti francesi e belgi, come Francis Jammes, Maurice Maeterlinck, Jules Laforgue, Georges Rodenbach e Sully Prudhomme.

Da ricordare è anche la tormentata vicenda amorosa (1907-1909) tra Gozzano e la nota poetessa Amalia Guglielminetti, una storia destinata alla consunzione, caratterizzata da momenti di estrema tenerezza e molti altri di pena e dolore.

Ma torniamo a Torino, la sua città natale, la amata Torino, che è sempre nei suoi pensieri: “la metà di me stesso in te rimane/ e mi ritrovo ad ogni mio ritorno”. Torino raccoglie tutti i suoi ricordi più mesti, ma è anche l’ambiente concreto ed umano al quale egli sente di appartenere. Accanto alla Torino a lui contemporanea, (“le dritte vie corrusche di rotaie”), appare nei suoi scritti una Torino dei tempi antichi, un po’ polverosa che suscita nel poeta accenti lirici carichi di nostalgia. “Non soffre. Ama quel mondo senza raggio/ di bellezza, ove cosa di trastullo/ è l’Arte. Ama quei modi e quel linguaggio/ e quell’ambiente sconsolato e brullo.” Con tali parole malinconiche Gozzano parla di Torino, e richiama alla memoria “certi salotti/ beoti assai, pettegoli, bigotti” che tuttavia sono cari al per sempre giovane scrittore. “Un po’ vecchiotta, provinciale, fresca/ tuttavia d’un tal garbo parigino”, questa è la Torino di Gozzano, e mentre lui scrive è facile immaginare il Po che scorre, i bei palazzi del Lungo Po che si specchiano nell’acqua in movimento, la Mole che svetta su un cielo che difficilmente è di un azzurro limpido.

Ma torniamo a Torino, la sua città natale, la amata Torino, che è sempre nei suoi pensieri: “la metà di me stesso in te rimane/ e mi ritrovo ad ogni mio ritorno”. Torino raccoglie tutti i suoi ricordi più mesti, ma è anche l’ambiente concreto ed umano al quale egli sente di appartenere. Accanto alla Torino a lui contemporanea, (“le dritte vie corrusche di rotaie”), appare nei suoi scritti una Torino dei tempi antichi, un po’ polverosa che suscita nel poeta accenti lirici carichi di nostalgia. “Non soffre. Ama quel mondo senza raggio/ di bellezza, ove cosa di trastullo/ è l’Arte. Ama quei modi e quel linguaggio/ e quell’ambiente sconsolato e brullo.” Con tali parole malinconiche Gozzano parla di Torino, e richiama alla memoria “certi salotti/ beoti assai, pettegoli, bigotti” che tuttavia sono cari al per sempre giovane scrittore. “Un po’ vecchiotta, provinciale, fresca/ tuttavia d’un tal garbo parigino”, questa è la Torino di Gozzano, e mentre lui scrive è facile immaginare il Po che scorre, i bei palazzi del Lungo Po che si specchiano nell’acqua in movimento, la Mole che svetta su un cielo che difficilmente è di un azzurro limpido.

Il poeta fa riferimento alle “sere torinesi” e descrive così il momento che lui preferisce, il tramonto, quando la città diventa una “stampa antica bavarese”, il cielo si colora e le montagne si tingono di rosso, (“Da Palazzo Madama al Valentino /ardono l’Alpi tra le nubi accese”), e pare di vederlo il “nostro” poeta, mentre si aggira per le vie affollate di dame con pellicce e cappelli eleganti, e intanto il giorno volge al termine e tutti fanno ritorno a casa.

Gozzano, da buon torinese, conosce bene la “sua” e la “nostra” Torino, di modeste dimensioni per essere una grande metropoli, e troppo caotica per chi è abituato ai paesi della cintura, un po’ barocca, un po’ liberty e un po’ moderna, stupisce sempre gli “stranieri” per i “controviali” e i modi di dire. Torino è un po’ grigia ed elegante, per le vie del centro c’è un costante vociare, ma è più un chiacchiericcio da sala da the che un brusio da centro commerciale, è piccola ma a grandezza d’uomo, Torino è una cartolina antica che prova a modernizzarsi, è un continuo “memorandum” alla grandezza che l’ha contraddistinta un tempo e che, forse, non c’è più. Di Torino è impossibile non innamorarsi ma è altrettanto difficile viverci, e, se uno proprio non se ne vuole andare, c’è solo una cosa che può fare, prestare attenzione alla sua Maschera: “Evviva i bôgianen… Sì, dici bene,/o mio savio Gianduia ridarello!/ Buona è la vita senza foga, bello/ godere di cose piccole e serene…/A l’è questiôn d’ nen piessla… Dici bene/ o mio savio Gianduia ridarello!…”

Alessia Cagnotto

Andare in montagna significa anche scoprire la storia delle nostre vallate, dei nostri borghi, della gente che ci abita, di tradizioni e costumi che sembravano perduti ma che in realtà sono ancora vivi e presenti e ci raccontano storie che neanche conoscevamo.

Recarsi per esempio in Val di Susa, così vicina a Torino e così ricca di memorie storiche, significa ripercorrere fatti ed eventi che affondano le radici ben prima dell’era cristiana. Da Annibale che con 30.000 uomini e 37 elefanti da battaglia valicò nel 218 a.C. il Moncenisio o forse il Monginevro, ma non si escludono altri passaggi come sul Piccolo San Bernardo o addirittura sul Monviso, ad Augusto che a Susa, 2000 anni fa, di ritorno dalla Gallia, si fermò a Segusium (Susa romana) per fare la pace con le bellicose tribù delle Alpi Cozie. Da Costantino il Grande che nel 312, proveniente dalla Britannia e diretto a Roma, scese a Susa per sbaragliare le truppe dell’usurpatore Massenzio fino a Carlo Magno che alle Chiuse di Susa (le rovine delle fortificazioni sono ancora parzialmente visibili) sconfisse nel 773 i Longobardi di Desiderio che il torinese Massimo d’Azeglio ha illustrato in un prezioso bozzetto. Grande storia, grandi eventi hanno segnato la Val di Susa ma ci sono anche storie minori o anche solo oggetti e simboli che ci ricordano il passaggio da queste parti di personaggi altrettanto importanti. Come i Templari che spuntano ovunque, come i funghi in Val Sangone, e spesso vengono visti in luoghi dove in realtà non sono mai stati. E proprio una leggenda valsusina narra che i Templari sarebbero saliti alla Sacra di San Michele arrampicandosi, a piedi e a cavallo, sul monte Pirchiriano ottocento anni fa. I Cavalieri del Tempio si sarebbero ritrovati nell’antica abbazia per trattare il passaggio di alcuni monaci alla Confraternita esoterica e religiosa dei Rosacroce. Tre croci incise nella pietra accanto alla porta dell’Abbazia, la Porta di Ferro, dimostrerebbero l’attendibilità dell’incontro. È probabilmente solo un racconto popolare ma tra il Piemonte e i Templari, ordine religioso-militare fondato nel 1119, poco dopo la prima Crociata, c’è sempre stato un forte legame storico. Si sa infatti con certezza che i Templari furono presenti in molte città e paesi del Piemonte, tra cui, Cuneo, Alba, Ivrea, Moncalieri, Torino, Chieri, Casale, Vercelli e Novara. Anche in Val di Susa è stato registrato un certo via vai di templari. Da fonti storiche risulta che il più antico insediamento templare, risalente al 1170, fu presumibilmente quello di Susa e presenze templari sono state individuate nella vicina San Giorio, a Villar Focchiardo e a Chiomonte. Sorprendente e imprevisto è stato il ritrovamento negli anni Novanta, da parte di alcuni esperti guidati dalla studiosa Bianca Capone Ferrari, di alcune croci templari nel piccolo comune di San Giorio, alle porte di Susa. Una croce è murata nella facciata della canonica che in tempi antichi era quasi certamente una fortezza da cui si controllavano i movimenti nella valle attaversata dalla Dora Riparia mentre sull’arco del portale laterale di una cappella del XIII secolo, che si trova nei pressi della chiesa parrocchiale, risplende un’altra croce templare. Si ritiene pertanto probabile che a San Giorio fosse presente un presidio militare dei Cavalieri rosso-crociati a difesa della valle e del ponte sulla Dora. È stato finora impossibile accertare il luogo esatto dell’insediamento templare a Susa (forse si tratta della chiesa di Santa Maria della Pace sulla Dora), tuttavia esistono documenti che confermano la presenza in città di una “domus templi”, come dimostra la magnifica croce a otto punte scolpita in un fianco della cattedrale di San Giusto.

Filippo Re

(foto LIGUORI)

Oltre Torino: storie miti e leggende del torinese dimenticato

L’espressione artistica si fa portavoce estetica del sentire e degli ideali dei differenti periodi storici, aiutandoci a comprendere le motivazioni, le cause e gli effetti di determinati accadimenti e, soprattutto, di specifiche reazioni o comportamenti. Già agli albori del tempo l’uomo si mise a creare dei graffiti nelle grotte non solo per indicare come si andava a caccia o si partecipava ad un rituale magico, ma perché sentì forte la necessità di esprimersi e di comunicare. Così in età moderna – se mi è consentito questo salto temporale – anche i grandi artisti rinascimentali si apprestarono a realizzare le loro indimenticabili opere, spinti da quella fiamma interiore che si eternò sulla tela o sul marmo. Non furono da meno gli autori delle Avanguardie del Novecento che, con i propri lavori “disperati”, diedero forma visibile al dissidio interiore che li animava nel periodo tanto travagliato del cosiddetto “Secolo Breve”. Negli anni che precedettero il primo conflitto mondiale nacque un movimento seducente ingenuo e ottimista, che sognava di “ricreare” la natura traendo da essa motivi di ispirazione per modellare il ferro e i metalli, nella piena convinzione di dar vita a fiori in vetro e lapislazzuli che non sarebbero mai appassiti: gli elementi decorativi, i “ghirigori” del Liberty, si diramarono in tutta Europa proprio come fa l’edera nei boschi. Le linee rotonde e i dettagli giocosi ed elaborati incarnarono quella leggerezza che caratterizzò i primissimi anni del Novecento, e ad oggi sono ancora visibili anche nella nostra Torino, a testimonianza di un’arte raffinatissima, che ha reso la città sabauda capitale del Liberty, e a prova che l’arte e gli ideali sopravvivono a qualsiasi avversità e al tempo impietoso.

Torino Liberty

Il Liberty: la linea che invase l’Europa

Torino, capitale italiana del Liberty

Il cuore del Liberty nel cuore di Torino: Casa Fenoglio

Liberty misterioso: Villa Scott

Inseguendo il Liberty: consigli “di viaggio” per torinesi amanti del Liberty e curiosi turisti

Inseguendo il Liberty: altri consigli per chi va a spasso per la città

Storia di un cocktail: il Vermouth, dal bicchiere alla pubblicità

La Venaria Reale ospita il Liberty: Mucha e Grasset

La linea che veglia su chi è stato: Il Liberty al Cimitero Monumentale

Quando il Liberty va in vacanza: Villa Grock

Articolo 9. La linea che veglia su chi è stato: il Cimitero Monumentale

Articolo 9. La linea che veglia su chi è stato: il Cimitero MonumentaleIl Liberty al Cimitero Monumentale

Il Cimitero Monumentale, un tempo chiamato Cimitero Generale, si trova a Nord della città, in una zona non lontana dalla Dora Riparia, nell’area del Regio Parco. Nel 1827 la città di Torino ne deliberò l’edificazione decidendo di situarlo lontano dal centro abitato, in sostituzione del piccolo cimitero di San Pietro in Vincoli, nel quartiere Aurora. L’opera si poté attuare grazie alla donazione di 300 mila lire piemontesi del marchese Carlo Tancredi Falletti di Barolo. Aperto nel 1828, su progetto dell’architetto Gaetano Lombardi, con disegno a pianta quadrata dagli angoli smussati, il Monumentale fu presto ingrandito con una parte aggiunta a cura dell’architetto Carlo Sada Bellagio, collaboratore di Pelagio Palagi e vincitore del concorso per la realizzazione della chiesa dedicata al primo vescovo torinese, San Massimo. Seguirono poi necessari ampliamenti, e negli anni tra Ottocento e Novecento l’alta società borghese di Torino affidò a celebri scultori il mandato per la costruzione di imponenti edicole funerarie, a solenne affermazione del prestigio raggiunto dalle singole famiglie. Proprio l’estetica Liberty, sintesi raffinata di natura, tecnica e arte, riuscì ad interpretare il compianto pietoso verso il defunto, delineando il triste tema della morte attraverso pure ed efficaci metafore di una grande arte funeraria.

Tra le opere che possiamo visionare in rigoroso e rispettoso silenzio vi è il Monumento Porcheddu, dedicato al grande ingegnere Giovanni Antonio Porcheddu, che ha introdotto in Italia la tecnica delle costruzioni in cemento armato. Figura essenziale per l’imprenditoria torinese, alla sua impresa si devono imponenti opere, quali l’immenso Stadium del 1911 (demolito nel 1946), il progetto dello stabilimento Fiat Lingotto del 1922, il Ponte Risorgimento a Roma. Il monumento, realizzato dallo scultore Edoardo Rubino e dal decoratore Giulio Casanova, è composto da un semplice sacello marmoreo su cui è posto un corpo femminile, lievemente ricoperto da un lenzuolo che ne lascia scoperto il volto e che scivola appena oltre i bordi del sepolcro. Da una parte e dall’altra di questo, quattro figure femminili, due per ciascun lato, vegliano il feretro: quelle che stanno dal lato del capo porgono su questo le mani un poco rialzate come in segno di protezione, dall’altro lato una delle due donne veglia sul corpo con il capo reclino e l’altra alza il braccio sorreggendo una lampada. La compostezza delle figure lascia trasparire una sobrietà di sapore classico, nei gesti, nei panneggi, nella postura, mentre un delicato senso di pietas avvolge con intensità l’intera struttura compositiva. Sullo sfondo compare una particolare croce con tralci stilizzati di rose nella parte verticale e motivi dorati nel lato orizzontale. Al centro della croce una corona di rose bianche è posta intorno all’inquadratura dorata con la scritta “IHS” (sigla intesa come “Gesù salvatore degli uomini”, ma in realtà è la trascrizione latina abbreviata del nome greco di Gesù). Sulla volta del portico che accoglie il gruppo scultoreo, un cielo stellato d’oro mosaicato su fondo blu inquadra una grande croce.

Un’altra opera che richiama la mia attenzione in questo luogo di assordante silenzio è il Monumento Kuster, realizzato da Pietro Canonica nel 1921. Esso mostra una figura femminile con abito  succinto che, inarcando la schiena, si solleva con il busto in posa quasi teatrale, ed emerge da un giaciglio posto di fronte ad una croce. I suoi lunghi capelli sono scompigliati dal vento che gonfia anche un drappo posto sulla croce e agita le foglie morbidamente rappresentate sulla bronzea stele verticale. Tra le note di tristezza e di intenso pathos, vi aleggia in primo piano la spettacolarità della scena, la figura si pone come la “divina” del cinema muto, la nuova arte che nei primi anni del Novecento andava affermandosi in città.La protagonista del Monumento Roggeri è una fanciulla inginocchiata e piegata dal dolore, le mani le coprono il volto, e i capelli fluenti e raccolti dietro il capo le scendono fin oltre la schiena. Il lungo abito, movimentato dal panneggio di morbide linee, scende e si posa sul basamento in travertino e in parte lo ricopre. La nota di un patire intenso e irrefrenabile è il messaggio che viene dalla donna che, inginocchiata e chiusa al mondo, sembra pregare, tormentata da un affanno senza fine. Su di un lato, si intravvede appena la firma di O.Tabacchi, allievo di Vincenzo Vela, al quale succederà nella cattedra di scultura presso l’Accademia Albertina di Torino.

succinto che, inarcando la schiena, si solleva con il busto in posa quasi teatrale, ed emerge da un giaciglio posto di fronte ad una croce. I suoi lunghi capelli sono scompigliati dal vento che gonfia anche un drappo posto sulla croce e agita le foglie morbidamente rappresentate sulla bronzea stele verticale. Tra le note di tristezza e di intenso pathos, vi aleggia in primo piano la spettacolarità della scena, la figura si pone come la “divina” del cinema muto, la nuova arte che nei primi anni del Novecento andava affermandosi in città.La protagonista del Monumento Roggeri è una fanciulla inginocchiata e piegata dal dolore, le mani le coprono il volto, e i capelli fluenti e raccolti dietro il capo le scendono fin oltre la schiena. Il lungo abito, movimentato dal panneggio di morbide linee, scende e si posa sul basamento in travertino e in parte lo ricopre. La nota di un patire intenso e irrefrenabile è il messaggio che viene dalla donna che, inginocchiata e chiusa al mondo, sembra pregare, tormentata da un affanno senza fine. Su di un lato, si intravvede appena la firma di O.Tabacchi, allievo di Vincenzo Vela, al quale succederà nella cattedra di scultura presso l’Accademia Albertina di Torino.

È ancora un’altra fanciulla ad essere al centro della composizione funebre del Monumento Maganza, posta tra colonnine in marmo verde Roja, una giovane dal volto delicato, da cui traspare una espressione affranta; una sottile tunica le avvolge lieve il corpo esile, ha un’acconciatura alla moda, con i capelli corti, il volto, appena piegato e reclinato sulla mano sinistra, sembra voler trasmettere un messaggio di triste rimpianto. Alle spalle, marmorei tralci di fiori e, dietro, la croce. Soffermiamoci ancora sull’opera che si trova sulla sinistra, entrando dall’ingresso principale del Cimitero. Si tratta di un gruppo statuario che comprende una figura velata da un ampio panneggio, rappresentata mentre sta per avvolgere in un abbraccio simbolico una giovane figura femminile in piedi, con le braccia abbandonate lungo il corpo e il capo reclinato su una spalla. Dal basamento crescono steli e boccioli di rosa che paiono voler avvolgere i corpi sovrastanti: si tratta di una sintesi di decorazione Art Nouveau, completata dalla dedica dei committenti. L’opera fu eseguita da Cesare Redduzzi, scultore affermato e insegnante di scultura presso l’Accademia Albertina, più noto ai Torinesi come l’autore dei gruppi scultorei allegorici: l’arte, il lavoro, e l’industria, collocati nel 1909 a coronare le testate verso corso Moncalieri del ponte dedicato a Umberto I.

Moltissimi sono i monumenti funebri di squisito gusto Liberty davanti ai quali sarebbe opportuno soffermarsi, e numerose le figure femminili modellate con l’estetica della Nuova Arte, o che, con il loro atteggiamento da “dive” affrante del cinema muto, sorvegliano le anime di chi non c’è più e accompagnano silenziose gli sguardi di chi le va a trovare.

Alessia Cagnotto

Passando per il centro di Torino verso Piazza Bodoni capita quotidianamente di ascoltare musica proveniente dalle sale studio del Conservatorio Giuseppe Verdi con tanti strumenti differenti che ingentiliscono l’aria creando un clima di bellezza nella bellezza tra palazzi, piazze, antichi portoni, monumenti che fanno del centro di Torino un luogo di storia e di fascino unico.Tra i tanti strumenti musicali che rendono possibile l’espressione dell’armonia, ben 540, interessante è dare uno sguardo alla carta che li contiene tutti e tra gli aerofoni ad ancia semplice incontriamo il sassofono o sax, di cui oggi ricorre la data della sua invenzione avvenuta ben 174 anni fa per opera di un geniale musicista inventore artigiano belga, Adolphe Sax,(1814 – 1894 ) nel suo studio parigino ! Presso il Conservatorio torinese esiste un corso biennale per chi vuole suonare il sax, con attenti studi che lo valorizzano creando professionisti qualificati. Si può ben pensare che l’essere umano e la musica stiano tra loro come il giorno sta alla luce, tanto sono inscindibili e correlati nel tempo e nella storia.

I tanti strumenti musicali, con la loro unicità, per dar forma e colore alle emozioni di note e di armonie, sono la dimostrazione tangibile che l’uomo ha sempre voluto creare nuovi mezzi per esprimere la musica pienamente in tutti i suoi tanti toni e colori ! Così quel 28 Giugno 1846 Monsieur Sax brevettò il nuovo strumento che porta il suo nome e che ebbe grande fortuna in tutta Europa, tanto che venne ampiamente perseguitato e vessato dagli altri costruttori di strumenti musicali. Fu lui ovviamente il primo insegnante della sua creatura presso il Conservatorio Superiore di Parigi mentre in Italia fu il grande Rossini a suggerirne l’acquisto al Conservatorio di Bologna e fu così che il primo sax fece la sua comparsa in Italia. Ma il grandissimo seguito di questo nuovo strumento avvenne in America con il genere jazz e blues ma anche nel pop e rock oltrechè nel genere bandistico, ormai impensabili senza questo strumento lucido e sinuoso, che ricorda il clarinetto ed il flauto, con la sua campana da cui esce il suono, ampia e generosa che ricorda la corolla di un fiore. Quanti musicisti hanno fatto di questo strumento la loro massima espressione ! Uno fra tutti : Charlie Parker ma anche Stan Getz, Benny Carter e tanti altri sublimi sassofonisti, esecutori e amanti di questo strumento espressivo e duttile che nelle loro mani dette il meglio di sè.

Patrizia Foresto

La pace derisa, ultima silloge poetica di Maria Grazia Minotti Beretta, è interamente ispirata dalla sua storia personale e dalla sensibilità con la quale guarda agli aspetti più intensi dell’esistenza. Un’autrice che, giunta al suo quindicesimo volume di poesie, ripensa e propone le sue liriche con voce limpida. Dopo un breve periodo di silenzio e riflessione, Minotti Beretta ritorna così alla poesia con un libro che viene da lontano, frutto di un dialogo intenso con la tradizione. Dopo le iniziali evocazioni familiari (l’autrice è nata a Milano in piena guerra, sotto i bombardamenti, perdendo il padre Ettore, partigiano, ucciso dai nazisti il 7 aprile 1945, e poco più tardi la madre) la raccolta, segnata da una profonda riflessione sul senso del tempo, si apre con la poesia “a mio padre adottivo” dove la poetessa intende recuperare la potenza nominante delle parole, dentro uno spazio rigoroso, secondo una precisa misura: “Era un burbero benefico, che ho amato come padre”. L’autrice è ormai distante dalle esperienze poetiche degli inizi e la parola è diventata custode del tempo, capace di riportare in superficie qualcosa di nascosto che è in noi. Le parole, dunque, non si disperdono diventando rivelatrici di senso per questo il libro che assume la forma di un luogo protetto, evocativo e dialogante. I temi della poesia ci sono tutti: i ricordi della guerra e del dopoguerra, la malinconia e la solitudine, l’interrogazione sull’essere e sul morire, la fragilità e l’attesa, il desiderio che sconfina nella delusione, la trepidazione del sentire, l’amore e l’amicizia come beni che perdurano all’ansia e alla pena, l’urgenza di chiudere in una frase il senso di una possibile risposta. La poesia della Minotti nelle centoventitré liriche propone anche riflessioni sulla realtà drammatica di un mondo dove ogni giorno la pace viene derisa, vilipesa, sopraffatta da chi vuole imporre il suo credo, forza, potere e la collega nella spoglia interiorità dei versi alla semplicità severa di antichi valori e sentimenti che meriterebbero di non essere mai dimenticati. In questo senso La pace derisa conferma come la poesia resta ancora oggi la sua compagna fedele, la nicchia dove custodire i ricordi e lo specchio sincero della sua anima.

Marco Travaglini