Il 6 e il 13 ottobre la quinta edizione con treno storico e grandi ospiti nazionali tra cui il cantautore Danilo

Amerio e la conduttrice tv Syusy Blady.

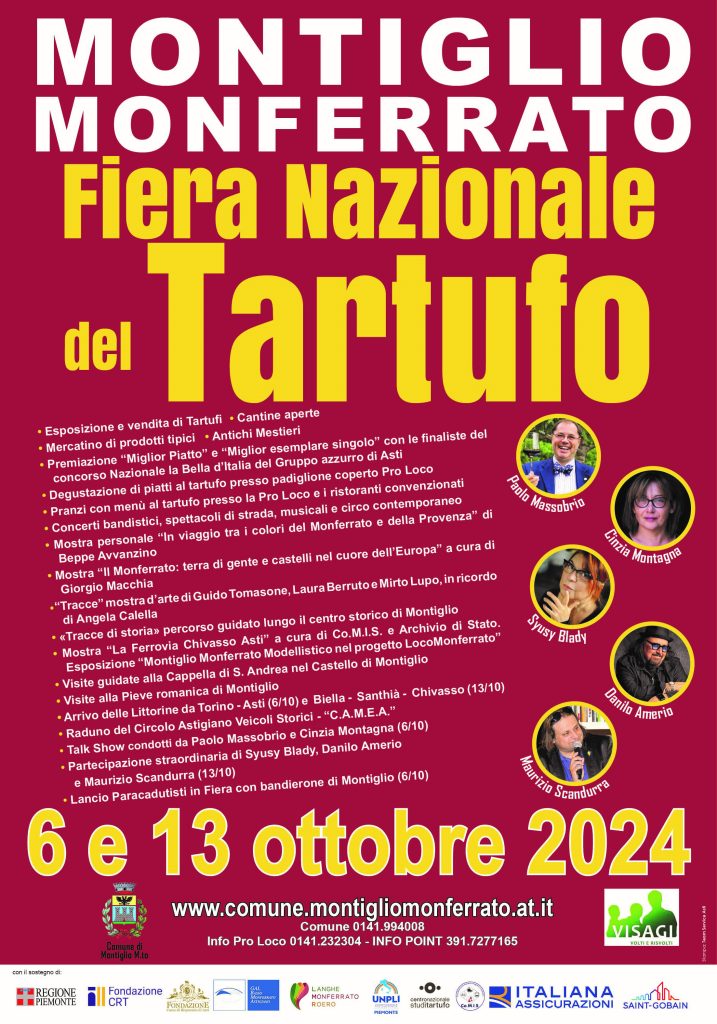

Al via per due domeniche consecutive, il 6 e il 13 ottobre, la Quinta Edizione della ‘Fiera Nazionale del Tartufo’ di Montiglio Monferrato (AT), la prima ad aprire la stagione del tartufo bianco in Piemonte.

Un evento che richiama ogni anno oltre 15mila visitatori da Italia ed estero, con un ricco e attrattivo programma di sicuro richiamo per il territorio montigliese. Con le sue 14 frazioni nate dall’unione nel 1998 – primo esempio di fusione tra municipalità in Piemonte – di tre comuni con Colcavagno e Scandeluzza, costituisce uno dei migliori esempi nazionali di ‘paese diffuso’ con anche uno specchio d’acqua, il Lago di Codana, sulle cui rive si esibirono nel Dopoguerra tutti i grandi della musica italiana, Mina inclusa.

Esprime soddisfazione Dimitri Tasso, commentando gli oltre 100 espositori di ogni genere, oltre al tartufo, che ogni anno riconfermano fiducia e fedeltà a Montiglio Monferrato, creando aggregazione e partecipazione crescenti: “Un grande risultato la crescita della Fiera negli ultimi anni, nonostante lo stoppandemico. I numeri sono incoraggianti, e confortano il lavoro di squadra compiuto sin qui. Anche quest’anno un’edizione ricca di novità e nomi noti, con il cantautore Danilo Amerio, la conduttrice televisiva e scrittrice Syusy Blady e i giornalisti di fama nazionale Paolo Massobrio, Cinzia Montagna e Maurizio Scandurra. Siamo altresì lieti di proseguire con impegno e vigore sempre maggiori nel cammino sin qui intrapreso anche con ‘Fondazione FS’ per la valorizzazione dei nostri colli monferrini con i treni storici. Ringrazio sentitamente il Direttore Generale dell’Ente, l’ingegner Luigi Francesco Cantamessa, per il sodalizio e l’energia profusa a piene mani per l’ottima riuscita del progetto, che quest’anno abbraccia felicemente anche il Biellese, da cui provengono annualmente numerosi visitatori. E, con lui, l’Associazione ‘Feralp Team’ di Bussoleno per la fattivacollaborazione”.

Le ‘Littorine del Tartufo’, due esemplari della mitica serie ‘ALN668’ tornano infatti eccezionalmente in scena domenica 6 ottobre per un viaggio andata e ritorno sulla tratta Torino-Asti-Montiglio Monferrato.

Il 13, invece, seconda domenica di Fiera, invece, il percorso prevederà le fermate Biella-Santhià-Chivasso-Cavagnolo-Montiglio Monferrato. Prenotazioni e acquisto biglietti sul sito www.railbook.it, con la possibilità di ricomprendere anche il pranzo presso la Pro Loco.

L’iniziativa fa parte del ‘Progetto LocoMonferrato’ finanziato dal Ministero del Turismo. Particolare attenzione allo sviluppo del rapporto fra giovani e storia dei trasporti su rotaia verrà data grazie anche a ‘LocoLab’, opportunità condivisa e promossa da Archivio di Stato, Co.mi.s, Legambiente, Atam, Comuni di Cavagnolo e Brusasco, Istituti Comprensivi I.C.1 As2, I.C. Brusasco, I.C. Castelnuovo D.B., Cocconato e Montiglio Monferrato per proporre workshop interattivi tematici ai giovanissimi allievi delle scuole di Asti e Brusasco (TO) dislocati per l’occasione sul territorio comunale: ove, all’interno della vecchia stazione ferroviaria, sarà possibile visitare un plastico di fermodellismo davvero unico nel suo genere.

Sul versante generalista, invece, torna l’appuntamento con Paolo Massobrio e Cinzia Montagna, autori e protagonisti di un vivace e frizzante talk-show dinamico aperto al pubblico, domenica 6 ottobre dalle

10.30, intitolato “Se il tartufo è local… fino a quando? Riflessione sui cambiamenti climatici”.

Domenica 13 ottobre, invece, Cinzia Montagna dialogherà con Syusy Blady, storica conduttrice televisiva, scrittrice e cabarettista per un viaggio a ritroso nei migliori anni del piccolo schermo. Il tema

avvincente sarà: “Top Truffle e Tap Model: il tartufo incontra Syusy Blady”.

Alle 15.30, invece, al ‘PalaTartufo’ al coperto allestito vicino le scuole del paese, andrà in scena ‘C’era

una volta la canzone italiana’, talk-show narrativo-musicale con protagonista il cantautore Danilo Amerio: autore di evergreen per Anna Oxa, Mia Martini, Umberto Tozzi, Raf, Giorgio Faletti e moltissimi altri, scoperto da Pippo Baudo e ben 4 volte in gara al Festival di Sanremo dal 1992 al ’95, recentemente tra i grandi protagonisti nel Team Gigi D’Alessio a ‘The Voice Senior 2024’ su Raiuno.

Con lui, a raccontare raccontandosi, anche Maurizio Scandurra, il giornalista radiotelevisivo cattolico già opinionista a ‘La Zanzara’ di ‘Radio24’ (il celebre programma di Giuseppe Cruciani e David Parenzo) nonché insignito della Cittadinanza Onoraria di Montiglio Monferrato nel 2019 per le sue opere di benemerenza.

Spazio anche allo sport affascinante e spettacolare. Domenica 6 ottobre, dopo la 17° gara di podistica del tartufo mattutina, sarà la volta del lancio dei paracadutisti direttamente al centro dell’area fieristica con il celebre ‘Bandierone’ raffigurante in dimensione 6×4 metri l’effigie del Comune. Un evento attesissimo, preludio al grande raduno interregionale dei paracadutisti stessi che vedrà quale cornice e teatro proprio il

Comune di Montiglio il prossimo dicembre.

Chiosa infine Dimitri Tasso: “Il circuito delle 5 Fiere del Tartufo del Basso Monferrato, alias Montiglio

Monferrato, , Moncalvo, Montechiaro d’Asti, San Damiano D’Astie Murisengo dimostra unità e lungimiranza

in tema di promozione del territorio. Con ‘LocoMonferrato’Montiglio si riconferma Comune interessante, tra i 22 finanziati in tutta Italia per i progetti turistici legati alle microaree, insieme ai confinanti Murisengo e Piovà Massaia, in tema mobilità sostenibile e promozione delle architetture del Romanico. Chiudono il cerchio

il progetto ’TABUI’, app dedicata ai luoghi da visitare in zona, e la forte interazione fra giovani e trasporti quale liason efficace a continuare a dare linfa ai nostri amatissimi borghi. Vi aspetto tuttiin Fiera”.

Per favorire l’accesso del pubblico, sono stati predispostiampi parcheggi dedicati in zona ‘MontExpo’, collegati al percorso espositivo mediante un servizio gratuito di navetta continua dalle ore 10.30 alle ore 18.30.

Per informazioni, www.comune.montigliomonferrato.at.it, tel. 0141 994008 – 0141 232304.