Torino, bellezza, magia e mistero

Torino città magica per definizione, malinconica e misteriosa, cosa nasconde dietro le fitte nebbie che si alzano dal fiume? Spiriti e fantasmi si aggirano per le vie, complici della notte e del plenilunio, malvagi satanassi si occultano sotto terra, là dove il rumore degli scarichi fognari può celare i fracassi degli inferi. Cara Torino, città di millimetrici equilibri, se si presta attenzione, si può udire il doppio battito dei tuoi due cuori.

Articolo1: Torino geograficamente magica

Articolo2: Le mitiche origini di Augusta Taurinorum

Articolo3: I segreti della Gran Madre

Articolo4: La meridiana che non segna l’ora

Articolo5: Alla ricerca delle Grotte Alchemiche

Articolo6: Dove si trova ël Barabiciu?

Articolo7: Chi vi sarebbe piaciuto incontrare a Torino?

Articolo8: Gli enigmi di Gustavo Roll

Articolo9: Osservati da più dimensioni: spiriti e guardiani di soglia

Articolo10: Torino dei miracoli

Articolo 3: I segreti della Gran Madre

La città di Torino è tutta magica, ma ci sono dei punti più straordinari di altri, uno di questi è la chiesa della Gran Madre di Dio, o per i Torinesi, ël gasometro. La particolarità del luogo è già nel nome, è, infatti, una delle poche chiese in Italia intitolate alla Grande Madre. L’edificio, proprietà comunale della città, venne eretto per volontà dei Decurioni a scopo di rendere onore al re Vittorio Emanuele I di Savoia che il 20 maggio 1814 rientrò in Torino dal ponte della Gran Madre (la chiesa sarebbe stata edificata proprio per celebrare l’evento), fra ali di folla festante. Massimo D’Azeglio assistette all’evento in Piazza Castello. Il dominio francese era finito e tornavano gli antichi sovrani. Il passaggio del Piemonte all’impero francese aveva implicato una profonda trasformazione di Torino: il Codice napoleonico trasformò il sistema giuridico, abolì ogni distinzione e i privilegi che in precedenza avevano avvantaggiato la nobiltà, la nuova legislazione napoleonica legalizzò il divorzio, abolì la primogenitura, introdusse norme commerciali moderne, cancellò i dazi doganali. La spinta modernizzatrice avviata da Napoleone con il Codice civile fu di grande impatto e le nuove norme commerciali furono fatte rispettare dalla polizia napoleonica con un controllo sociale nella nostra città senza precedenti. Tuttavia il carattere autoritario delle riforme napoleoniche relegava i Torinesi a semplici esecutori passivi di ordini imposti dall’alto e accrebbe il malcontento di una economia in difficoltà. Quando poi terminò la dominazione francese non vi fu grande entusiasmo, né vi fu esultanza per l’arrivo degli Austriaci. L’8 maggio 1814 le truppe austriache guidate dal generale Ferdinand von Bubna-Littitz entrarono in città, e prontamente rientrò dal suo esilio in Sardegna il re Vittorio Emanuele I, il 20 maggio dello stesso anno. Il re subito volle un immediato ritorno al passato, ossia all’epoca precedente il 1789, abrogando tutte le leggi e le norme introdotte dai Francesi. Il nuovo regime eliminò d’un tratto il principio di uguaglianza davanti alla legge, il matrimonio civile e il divorzio, e reintrodusse il sistema patriarcale della famiglia, le restrizioni civili riservate a ebrei e valdesi e restituì alla Chiesa cattolica il suo ruolo centrale nella società. Il 20 maggio 1814 fu recitato un Te Deum nel Duomo di Torino per celebrare il ritorno del re, che si fermò a venerare la Sacra Sindone. L’autorità municipale festeggiò il ritorno dei Savoia costruendo una chiesa dedicata alla Vergine Maria nel punto in cui il re aveva attraversato il Po al suo rientro in città. A riprova di ciò sul timpano del pronao si legge l’epigrafe “ORDO POPVLVSQVE TAVRINVS OB ADVENTVM REGIS”, (“L’autorità e il popolo di Torino per l’arrivo del re”) coniata dal latinista Michele Provana del Sabbione.

La città di Torino è tutta magica, ma ci sono dei punti più straordinari di altri, uno di questi è la chiesa della Gran Madre di Dio, o per i Torinesi, ël gasometro. La particolarità del luogo è già nel nome, è, infatti, una delle poche chiese in Italia intitolate alla Grande Madre. L’edificio, proprietà comunale della città, venne eretto per volontà dei Decurioni a scopo di rendere onore al re Vittorio Emanuele I di Savoia che il 20 maggio 1814 rientrò in Torino dal ponte della Gran Madre (la chiesa sarebbe stata edificata proprio per celebrare l’evento), fra ali di folla festante. Massimo D’Azeglio assistette all’evento in Piazza Castello. Il dominio francese era finito e tornavano gli antichi sovrani. Il passaggio del Piemonte all’impero francese aveva implicato una profonda trasformazione di Torino: il Codice napoleonico trasformò il sistema giuridico, abolì ogni distinzione e i privilegi che in precedenza avevano avvantaggiato la nobiltà, la nuova legislazione napoleonica legalizzò il divorzio, abolì la primogenitura, introdusse norme commerciali moderne, cancellò i dazi doganali. La spinta modernizzatrice avviata da Napoleone con il Codice civile fu di grande impatto e le nuove norme commerciali furono fatte rispettare dalla polizia napoleonica con un controllo sociale nella nostra città senza precedenti. Tuttavia il carattere autoritario delle riforme napoleoniche relegava i Torinesi a semplici esecutori passivi di ordini imposti dall’alto e accrebbe il malcontento di una economia in difficoltà. Quando poi terminò la dominazione francese non vi fu grande entusiasmo, né vi fu esultanza per l’arrivo degli Austriaci. L’8 maggio 1814 le truppe austriache guidate dal generale Ferdinand von Bubna-Littitz entrarono in città, e prontamente rientrò dal suo esilio in Sardegna il re Vittorio Emanuele I, il 20 maggio dello stesso anno. Il re subito volle un immediato ritorno al passato, ossia all’epoca precedente il 1789, abrogando tutte le leggi e le norme introdotte dai Francesi. Il nuovo regime eliminò d’un tratto il principio di uguaglianza davanti alla legge, il matrimonio civile e il divorzio, e reintrodusse il sistema patriarcale della famiglia, le restrizioni civili riservate a ebrei e valdesi e restituì alla Chiesa cattolica il suo ruolo centrale nella società. Il 20 maggio 1814 fu recitato un Te Deum nel Duomo di Torino per celebrare il ritorno del re, che si fermò a venerare la Sacra Sindone. L’autorità municipale festeggiò il ritorno dei Savoia costruendo una chiesa dedicata alla Vergine Maria nel punto in cui il re aveva attraversato il Po al suo rientro in città. A riprova di ciò sul timpano del pronao si legge l’epigrafe “ORDO POPVLVSQVE TAVRINVS OB ADVENTVM REGIS”, (“L’autorità e il popolo di Torino per l’arrivo del re”) coniata dal latinista Michele Provana del Sabbione.

La chiesa, di evidente stampo neoclassico, venne edificata nella piazza dell’antico borgo Po su progetto dell’architetto torinese Ferdinando Bonsignore; iniziato nel 1818, il Pantheon subalpino venne ultimato solo nel 1831, sotto re Carlo Alberto. L’edificio ubbidiva all’idea di una lunga fuga prospettica che doveva collegare la piazza centrale della città, Piazza Castello, alla collina. La chiesa è posta in posizione rialzata rispetto al livello stradale, e una lunga scalinata porta all’ingresso principale. Al termine della scalinata vi è un grande pronao esastilo costituito da sei colonne frontali dotate di capitelli corinzi. All’interno del pronao vi sono ai lati altre colonne, affiancate da tre pilastri addossati alle pareti. Eretta su un asse ovest-est, con ingresso a occidente e altare a oriente, essa presenta orientazioni astronomiche non casuali: a mezzogiorno del solstizio d’inverno, il sole illumina perfettamente il vertice del timpano visibile dalla scalinata d’ingresso. Il timpano, sul frontone, è scolpito con un bassorilievo in marmo risalente al 1827, eseguito da Francesco Somaini di Maroggia, (1795-1855) e raffigura la Vergine con il Bambino omaggiata dai Decurioni torinesi. Ai lati del portale d’ingresso sono visibili due nicchie, all’interno delle quali si trovano i santi San Marco Evangelista, a destra, e San Carlo Borromeo, a sinistra. Fanno parte dell’edificio due imponenti gruppi statuari, allegorie della Fede e della Religione, entrambi eseguiti dallo scultore carrarese Carlo Chelli nel 1828. Sulla sinistra si erge la Fede, rappresentata da una donna seduta, in posizione austera, con il viso serio, sulle ginocchia poggia un libro aperto che tiene con la mano destra, con l’altra, invece, innalza un calice verso il cielo. Spunta in basso alla sua destra un putto alato, che sembra rivolgersi a lei con la mano sinistra, mentre nella destra tiene stretto un bastone. Dall’altro lato si trova la Religione, raffigurata come una matrona  imperturbabile e regale: stringe con la mano destra una croce latina e sta seduta mentre guarda fissa l’orizzonte, incurante del giovane che la sta invocando porgendole due tavole di pietra bianca. I capelli sono ricci, e sulla fronte, lasciata scoperta dal manto, vi è una sorta di copricapo, come una corona, su cui compare un simbolo: un triangolo dal quale si dipartono raggi. Spesso, con un occhio al centro del triangolo, il simbolismo è usato in ambito cristiano per indicare l’occhio trinitario di Dio, il cui sguardo si dirama in ogni direzione, ma anche in massoneria è un importante distintivo iniziatico. Perfettamente centrale, ai piedi della scalinata, è l’imponente statua di quasi dieci metri raffigurante Vittorio Emanuele I di Savoia. La torre campanaria, munita di orologio, venne costruita sui tetti dell’edificio che si trova a destra della chiesa nel 1830, in stile neobarocco.

imperturbabile e regale: stringe con la mano destra una croce latina e sta seduta mentre guarda fissa l’orizzonte, incurante del giovane che la sta invocando porgendole due tavole di pietra bianca. I capelli sono ricci, e sulla fronte, lasciata scoperta dal manto, vi è una sorta di copricapo, come una corona, su cui compare un simbolo: un triangolo dal quale si dipartono raggi. Spesso, con un occhio al centro del triangolo, il simbolismo è usato in ambito cristiano per indicare l’occhio trinitario di Dio, il cui sguardo si dirama in ogni direzione, ma anche in massoneria è un importante distintivo iniziatico. Perfettamente centrale, ai piedi della scalinata, è l’imponente statua di quasi dieci metri raffigurante Vittorio Emanuele I di Savoia. La torre campanaria, munita di orologio, venne costruita sui tetti dell’edificio che si trova a destra della chiesa nel 1830, in stile neobarocco.

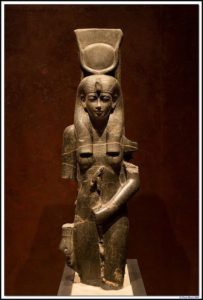

Entrando nella chiesa ci si ritrova in un ampio spazio tondeggiante e sobrio, c’è un’unica navata a pianta circolare, l’altare maggiore, come già indicato, è posto a oriente, all’interno di un’abside semicircolare provvista di colonne in porfido rosso. Numerose sono le statue che qui si possono ammirare, ma su tutte spicca la figura marmorea della Gran Madre di Dio con Bambino, posta dietro l’altare maggiore, il cui misticismo è incrementato dalla presenza di raggi dorati che tutta la circondano. Nelle nicchie ai lati, in basso, vi sono alcune statue simboliche per la città e per i committenti della chiesa, cioè i Savoia. Oltre a San Giovanni Battista, il patrono della città, anch’egli con una grande croce nella mano sinistra, S. Maurizio, il santo prediletto dei Savoia, Beata Margherita di Savoia e il Beato Amedeo di Savoia. La cupola, considerata un capolavoro neoclassico piemontese, sovrasta l’edificio ed è costituita da cinque ordini di lacunari ottagonali di misura decrescente. La struttura è in calcestruzzo e termina con un oculo rotondo, da cui entra la luce, del diametro di circa tre metri. Sotto la chiesa si trova il sacrario dei Caduti della Grande Guerra, inaugurato il 25 ottobre 1932 alla presenza di Benito Mussolini. La bellezza architettonica dell’edificio nasconde dei segreti tra i suoi marmi. Secondo gli occultisti, la Gran Madre è un luogo di grande forza ancestrale, anche perché pare sorgere sulle fondamenta di un antico tempio dedicato alla dea Iside, divinità egizia legata alla fertilità, anche conosciuta con l’appellativo “Grande Madre”. Iside è l’archetipo della compagna devota, per sempre fedele a Osiride, simbolo della consapevolezza del potere femminile e del misticismo, il suo ventre veniva simboleggiato dalle campane, lo stesso simbolo di Sant’Agata. Si è detto che Torino è città magica e complessa, metà positiva e metà maligna, tutta giocata su delicati equilibri di opposti che sanno bilanciarsi, tra cui anche il binomio maschio-femmina. Questo aspetto è evidenziato anche dalla contrapposizione tra il Po e la Dora che, visti in chiave esoterica, rappresentano rispettivamente il Sole, componente maschile, e la Luna, componente femminile. I due fiumi, incrociandosi, generano uno sprigionamento di forte energia. Altri luoghi prettamente maschili sono il Valentino e il Borgo Medievale, che sorgono lungo il Po e sono anche simboli di forza; ad essi si contrappone la zona del cimitero monumentale, in prossimità della Dora, legata alla sfera notturna e femminile. L’importanza esoterica dell’edificio non termina qui, ci sono alcuni che sostengono ci sia un richiamo alle tradizioni celtiche con evidente allusione a un ordine taurino nascosto tra le parole della dedica: se leggiamo l’iscrizione a parole alterne resta infatti la dicitura: Ordo Taurinus. Ma il più grande mistero che in questa chiesa si cela è tutto contenuto nella statua della Fede. Secondo gli esoteristi, la donna scolpita in realtà sorreggerebbe non un calice qualunque ma il Santo Graal, la reliquia più ricercata della Cristianità, e con il suo sguardo indicherebbe il luogo preciso in cui esso è nascosto. Allora basta capire dove guarda la marmorea giovane -secondo alcuni la stessa Madonna – e il gioco è fatto! Sì, peccato che chi ha scolpito il viso si sia “dimenticato” di incidervi le pupille, così da rendere l’espressione della figura imperscrutabile, e il Graal introvabile. Se non per chi sa già dove si trovi.

Alessia Cagnotto

Giungono da tutta Italia, anche dall’estero, gli auguri per i novant’anni di Jas Gawronski, giornalista famoso, deputato europeo del Pri e poi di Forza Italia, Senatore della Repubblica che sarebbe stato giusto nominare senatore a vita. E’ uomo libero che è stato amico di Papa Wojtyla, di Giovanni Agnelli e di Silvio Berlusconi , ma ha sempre saputo mantenere la sua indipendenza di giudizio inalterata. E’ amico di Giuliano Ferrara, senza condividerne gli estremismi. E’ stato molto amico di Enzo Bettiza che lo iniziò al giornalismo e ha deciso di lasciare i suoi libri in dono alla storica Biblioteca dei Chiostri di Ravenna che ha già ricevuto quelli di Bettiza. Un gesto molto importante apprezzato dal presidente Antonio Patuelli.

Giungono da tutta Italia, anche dall’estero, gli auguri per i novant’anni di Jas Gawronski, giornalista famoso, deputato europeo del Pri e poi di Forza Italia, Senatore della Repubblica che sarebbe stato giusto nominare senatore a vita. E’ uomo libero che è stato amico di Papa Wojtyla, di Giovanni Agnelli e di Silvio Berlusconi , ma ha sempre saputo mantenere la sua indipendenza di giudizio inalterata. E’ amico di Giuliano Ferrara, senza condividerne gli estremismi. E’ stato molto amico di Enzo Bettiza che lo iniziò al giornalismo e ha deciso di lasciare i suoi libri in dono alla storica Biblioteca dei Chiostri di Ravenna che ha già ricevuto quelli di Bettiza. Un gesto molto importante apprezzato dal presidente Antonio Patuelli.

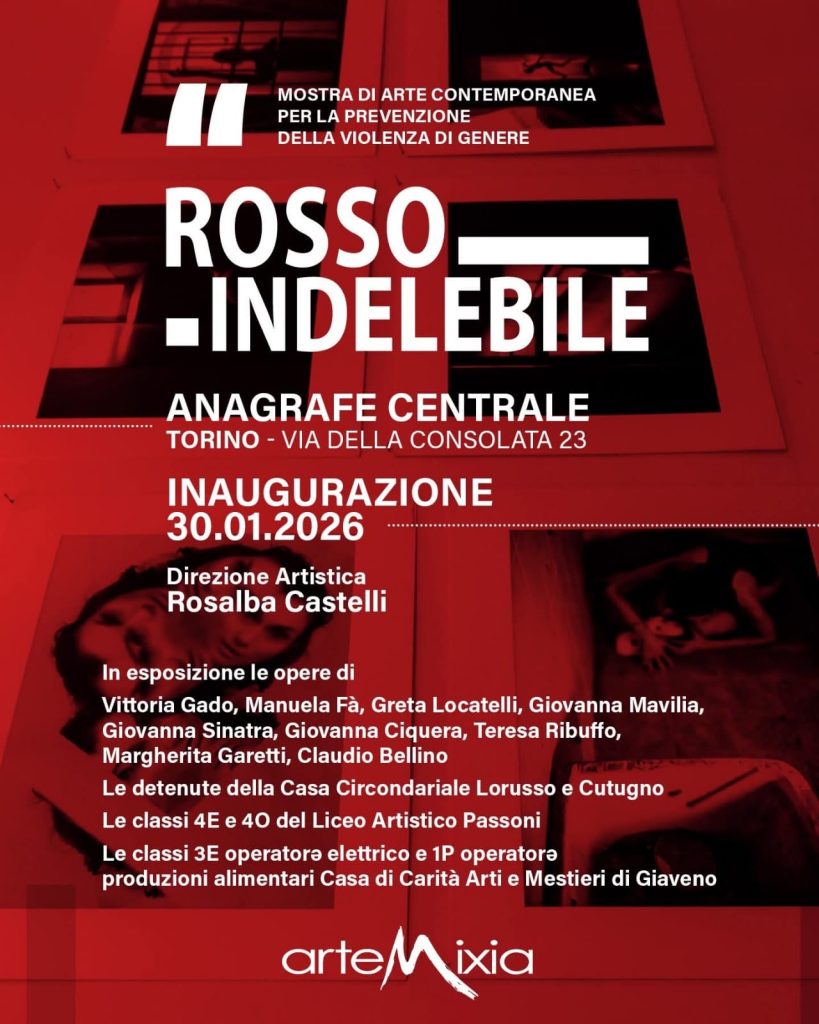

Un progetto ideato da Rosalba Castelli che intreccia arte, educazione ed impegno civile coinvolgendo le scuole, numerose artiste e le detenute della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, insieme alle reti ed alle realtà attive nel contrasto della violenza di genere.

Un progetto ideato da Rosalba Castelli che intreccia arte, educazione ed impegno civile coinvolgendo le scuole, numerose artiste e le detenute della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno, insieme alle reti ed alle realtà attive nel contrasto della violenza di genere.