La nuova piattaforma della danza italiana – TORINO 1-4 settembre. Fino al 13 marzo è aperta la call per partecipare

Sarà il Piemonte ad ospitare nel 2026 la decima edizione di NID Platform – La nuova piattaforma della danza italiana, prestigiosa vetrina itinerante ideata per promuovere e diffondere la più recente produzione coreografica nazionale nel contesto italiano e internazionale. In programma dal 1 al 4 settembre 2026 si svolgerà a Torino, Collegno, Moncalieri e Venaria Reale, chiamando a raccolta artisti e personalità di spicco nonché programmatori e distributori italiani e stranieri, istituzioni, giornalisti e appassionati che, come in un vero e proprio festival, potranno assistere a un programma articolato di spettacoli e performance.

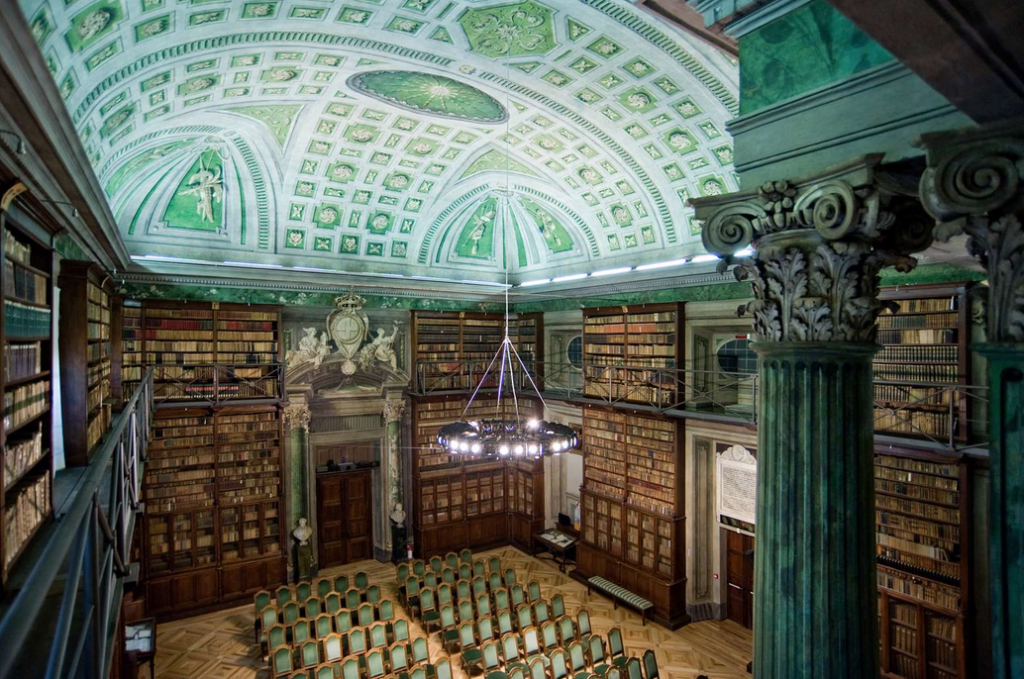

Le sedi principali dell’evento condividono una natura comune: sono luoghi che un tempo appartenevano al paesaggio della produzione industriale e che oggi sono diventati presìdi permanenti per la produzione e la diffusione culturale. Questo legame profondo con il territorio costituisce il fil rouge tematico e spaziale dell’edizione 2026, intitolata Coreografie del possibile. La manifestazione abiterà questi spazi nella loro dimensione trasformativa, generando visioni artistiche in dialogo con la memoria e l’identità dei luoghi.

Fino al 13 marzo è aperta la call per sottoporre la propria candidatura all’edizione 2026, con le due consuete sezioni: Programmazione e Open Studios, quest’ultima dedicata a progetti coreografici, in fase di lavorazione e sviluppo. Tutti i dettagli sono consultabili sul sito nidplatform.it.

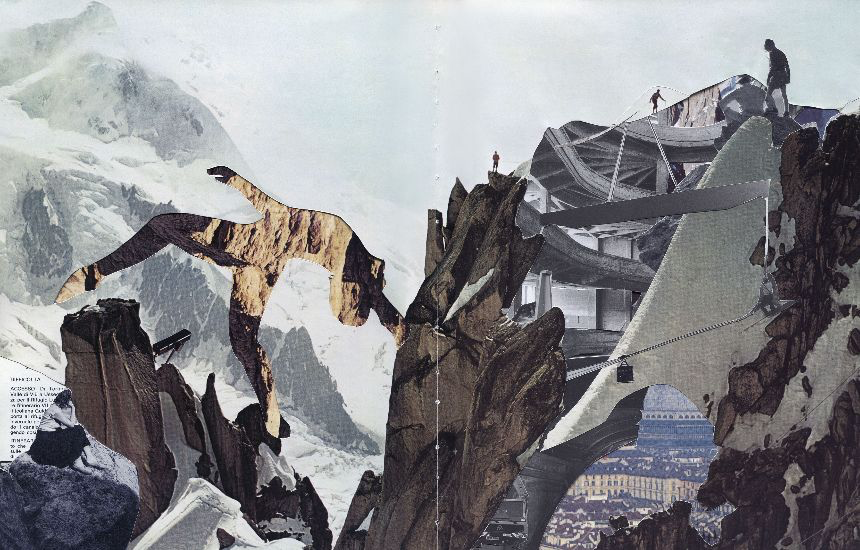

L’immagine guida dell’edizione piemontese è dell’artista Cristian Chironi, grazie alla collaborazione con Camera – Centro Italiano per la Fotografia di Torino.

«L’assegnazione al Piemonte della NID Platform 2026, che si svolgerà a Torino a settembre 2026, rappresenta un riconoscimento di rilievo nazionale e il risultato di un lavoro strutturale portato avanti dalla Regione sullo spettacolo dal vivo, in coerenza e in dialogo costante con le politiche del Ministero della Cultura.

Un percorso costruito nel tempo grazie a una collaborazione solida con Piemonte dal Vivo, che ha contribuito a rafforzare il posizionamento del Piemonte come interlocutore credibile e autorevole a livello nazionale. La NID Platform è una piattaforma strategica per la danza contemporanea italiana, un luogo di programmazione, confronto e sviluppo che mette in relazione istituzioni, operatori e artisti. Ospitarla a Torino significa riaffermare il ruolo delle Regioni come attori centrali della governance culturale del Paese: non semplici soggetti attuatori, ma partner istituzionali capaci di costruire visione, sostenere la produzione e contribuire in modo determinante allo sviluppo delle politiche culturali nazionali».

— Marina Chiarelli, Assessore alla Cultura della Regione Piemonte

NID Platform è un progetto nato dalla condivisione d’intenti tra gli organismi della distribuzione della danza aderenti ad ADEP (Associazione Danza Esercizio e promozione) in sede FEDERVIVO-AGIS con la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e le Regioni di riferimento, con lo scopo di promuovere e sostenere la più significativa produzione coreutica italiana. L’edizione 2026 si realizzerà nei comuni della Città Metropolitana di Torino con il sostegno della Direzione Generale Spettacolo del MiC e della Regione Piemonte. Per questa edizione ADEP ha nominato partner capofila e organizzatore della manifestazione la Fondazione Piemonte dal Vivo, Circuito Regionale Multidisciplinare delle Piemonte.