AL VIA LA XXVI STAGIONE DELL’ORCHESTRA

Lunedì 4 novembre 2019 – ore 21

Ivrea, Auditorium Mozart

IVREA – Prende avvio lunedì 4 novembre 2019, alle ore 21, presso l’Auditorium Mozart di Ivrea, la XXVI stagione musicale dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte con una prestigiosa formazione ospite che da tempo collabora con la compagine eporediese: l’Orchestra “Bartolomeo Bruni” della Città di Cuneo.

Un gradito ritorno, dopo i bei concerti delle passate stagioni. Sul podio il direttore d’orchestra Andrea Oddone, affiancato dal trombonista Diego Di Mario, primo trombone dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai. La serata prevede l’esecuzione di musiche di Rota e Rossini.

Da alcuni anni è una consuetudine: ad aprire la stagione è l’Orchestra “Bruni” di Cuneo, prestigiosa istituzione musicale piemontese, con la quale la nostra associazione collabora con successo. Il programma è molto interessante e accosta al genio di Rossini – qui presente con alcune delle più belle e note Sinfonie d’opera – due brani di Nino Rota, compositore milanese conosciuto soprattutto per le sue colonne sonore cinematografiche. Una serata di sicuro interesse musicale, all’altezza dell’inaugurazione della XXVI stagione sinfonica.

Nino Rota (1911 – 1979)

Sonata per orchestra da camera (1937/38)

Allegro moderato – Andante sostenuto – Allegro festoso

Nino Rota

Concerto in do maggiore per trombone e orchestra (1966)

Allegro giusto – Lento, ben ritmato – Allegro moderato

Gioachino Rossini (1792 – 1868)

Il signor Bruschino, Sinfonia dall’opera (1813) – La cambiale di matrimonio, Sinfonia dall’opera (1810)

Tancredi, Sinfonia dall’opera (1813) – L’italiana in Algeri, Sinfonia dall’opera (1813)

Il barbiere di Siviglia, Sinfonia dall’opera (1816)

BIGLIETTI

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0125.425123, dal lunedì al venerdì dalle ore 14,30 alle ore 19.

Biglietto, posto numerato: euro 20 (euro 10 per i giovani nati dal 2001). I biglietti singoli sono posti in vendita da cinque giorni lavorativi precedenti il concerto. Gli eventuali biglietti ancora disponibili saranno in vendita lo stesso giorno del concerto direttamente presso il botteghino dell’Auditorium Mozart, a partire dalle ore 20.

LA SEDE DEL CONCERTO: Auditorium Mozart: corso Massimo d’Azeglio, 69 – 10015 Ivrea (TO)

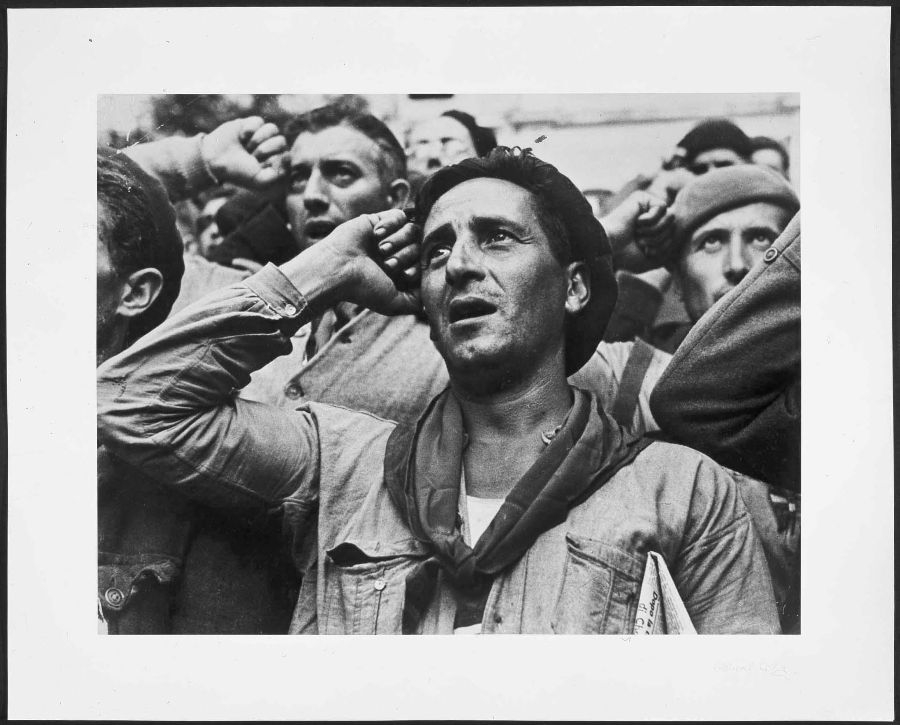

Nasce così la mostra “Transmittions” a firma di Tiziana e Gianni Baldizzone (compagni di vita e di mestiere, da oltre trent’anni impegnati in progetti fotografici pluriennali su temi specifici e al loro attivo 25 libri pubblicati in Italia e all’estero da importanti editori), ospitata – dopo un’anteprima a Milano nella Pinacoteca di Brera e due importanti esposizioni a Tokyo e a Parigi – nel corridoio monumentale della Camera italiana al Museo Nazionale del Risorgimento di Torino, fino al 30 agosto del 2020. Curata da Tiziana Bonomo, l’esposizione torinese mette insieme 60 fotografie (alcune inedite) in grande formato, a colori e in bianco e nero che raccontano per l’appunto la “trasmissione del sapere” in paesi e culture diverse, attraverso scatti di notevole levatura tecnica e poetica, protagonisti circa 200 fra maestri e allievi, maitres d’art francesi, “Tesori Umani Viventi” del Giappone, artisti, artigiani celebri o sconosciuti, depositari di più di 40 discipline. Dicono i Baldizzone: “Quello che ci interessa cogliere è il rapporto umano, il vivere insieme, il dialogo maestro-allievo per maturare la condivisione e i legami generati dall’atto di trasmissione: intergenerazionali, interculturali, interprofessionali”.

Nasce così la mostra “Transmittions” a firma di Tiziana e Gianni Baldizzone (compagni di vita e di mestiere, da oltre trent’anni impegnati in progetti fotografici pluriennali su temi specifici e al loro attivo 25 libri pubblicati in Italia e all’estero da importanti editori), ospitata – dopo un’anteprima a Milano nella Pinacoteca di Brera e due importanti esposizioni a Tokyo e a Parigi – nel corridoio monumentale della Camera italiana al Museo Nazionale del Risorgimento di Torino, fino al 30 agosto del 2020. Curata da Tiziana Bonomo, l’esposizione torinese mette insieme 60 fotografie (alcune inedite) in grande formato, a colori e in bianco e nero che raccontano per l’appunto la “trasmissione del sapere” in paesi e culture diverse, attraverso scatti di notevole levatura tecnica e poetica, protagonisti circa 200 fra maestri e allievi, maitres d’art francesi, “Tesori Umani Viventi” del Giappone, artisti, artigiani celebri o sconosciuti, depositari di più di 40 discipline. Dicono i Baldizzone: “Quello che ci interessa cogliere è il rapporto umano, il vivere insieme, il dialogo maestro-allievo per maturare la condivisione e i legami generati dall’atto di trasmissione: intergenerazionali, interculturali, interprofessionali”.

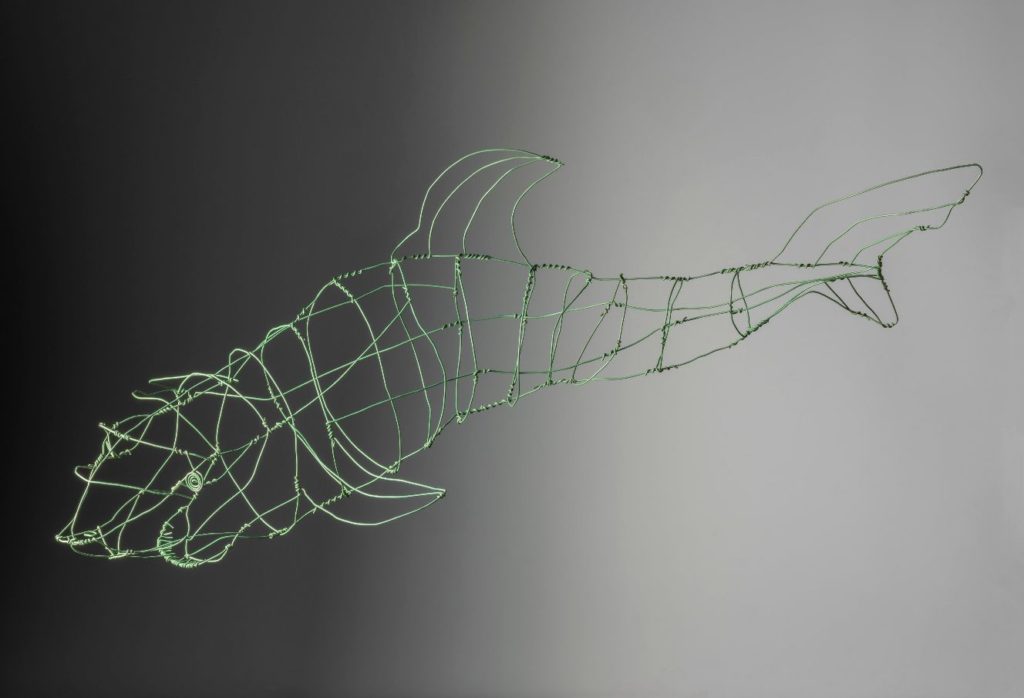

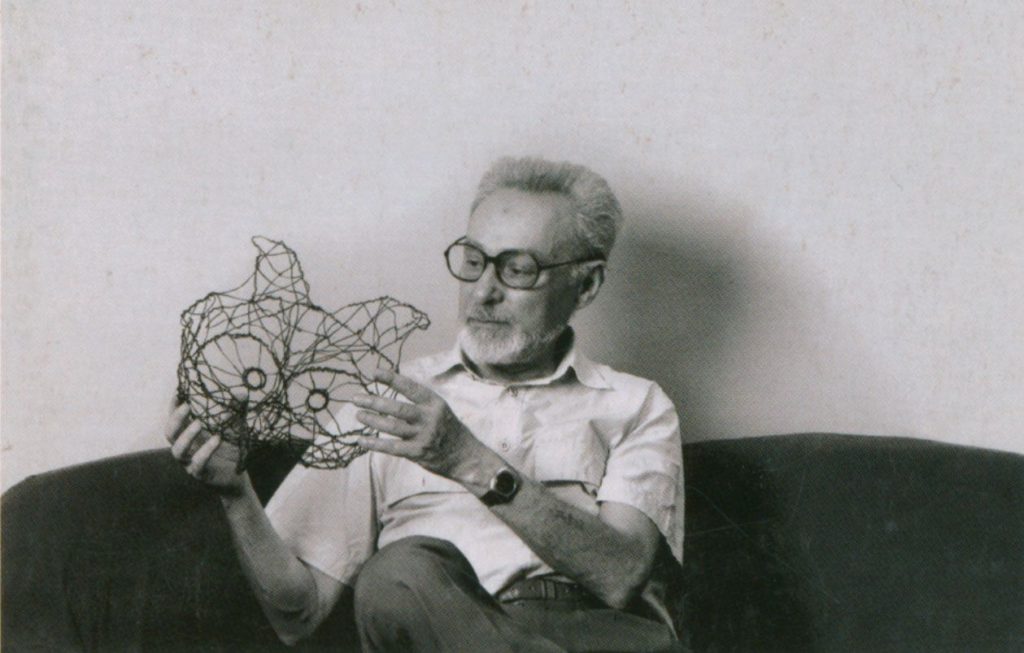

Orbene, un piccolo suggestivo nucleo di queste “figure metalliche” le troviamo esposte, per la prima volta in Italia, fino al 26 gennaio del 2020, negli spazi della Wunderkammer della GAM di Torino, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Primo Levi e in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita dello scrittore, nato a Torino il 31 luglio del 1919 e a Torino tragicamente scomparso l’11 aprile dell’ ‘87. Curata da Fabio Levi e Guido Vaglio, con il progetto di allestimento di Gianfranco Cavaglià in collaborazione con Anna Rita Bertorello, la rassegna accosta 17 opere, che sono esaltazione del lavoro libero e del confronto ludico “alla Bruno Munari” (autore, fra l’altro, nel ’58 della sovracoperta di “Se questo è un uomo”, in edizione Einaudi) con la materia, che, se compresa, rivela per davvero i segreti più profondi atti a interpretare il mondo. A commento delle “figure”, sono state scelte dai curatori citazioni letterarie – tratte per lo più dall’opera di Levi e, in alcuni casi, da alcuni dei suoi autori prediletti – anziché puntuali didascalie. Scelta che lo stesso scrittore avrebbe condiviso.

Orbene, un piccolo suggestivo nucleo di queste “figure metalliche” le troviamo esposte, per la prima volta in Italia, fino al 26 gennaio del 2020, negli spazi della Wunderkammer della GAM di Torino, in collaborazione con il Centro Internazionale di Studi Primo Levi e in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita dello scrittore, nato a Torino il 31 luglio del 1919 e a Torino tragicamente scomparso l’11 aprile dell’ ‘87. Curata da Fabio Levi e Guido Vaglio, con il progetto di allestimento di Gianfranco Cavaglià in collaborazione con Anna Rita Bertorello, la rassegna accosta 17 opere, che sono esaltazione del lavoro libero e del confronto ludico “alla Bruno Munari” (autore, fra l’altro, nel ’58 della sovracoperta di “Se questo è un uomo”, in edizione Einaudi) con la materia, che, se compresa, rivela per davvero i segreti più profondi atti a interpretare il mondo. A commento delle “figure”, sono state scelte dai curatori citazioni letterarie – tratte per lo più dall’opera di Levi e, in alcuni casi, da alcuni dei suoi autori prediletti – anziché puntuali didascalie. Scelta che lo stesso scrittore avrebbe condiviso. Lui che affermava: “Non conosco noia maggiore di un curriculum di letture ordinato e credo invece negli accostamenti impossibili”. Così accanto alla figura del “ragno”, leggiamo “meraviglia, meditazioni, stimoli e brividi”; a quella del “gufo”, “ho sentito il gufo ripetere la sua concava nota presaga” e a quella del “guerriero”, “Noi propaggine ribelle Di molto ingegno e poco senno”. Citazioni che pure aiutano a scoprire tratti inediti di una personalità così sfaccettata e complessa come quella di Levi, aprendoci un piccolo varco in quell’“ecosistema – asseriva arguto lo stesso scrittore – che alberga insospettato nelle mie viscere, saprofiti, uccelli diurni e notturni, rampicanti, farfalle, grilli e muffe”.

Lui che affermava: “Non conosco noia maggiore di un curriculum di letture ordinato e credo invece negli accostamenti impossibili”. Così accanto alla figura del “ragno”, leggiamo “meraviglia, meditazioni, stimoli e brividi”; a quella del “gufo”, “ho sentito il gufo ripetere la sua concava nota presaga” e a quella del “guerriero”, “Noi propaggine ribelle Di molto ingegno e poco senno”. Citazioni che pure aiutano a scoprire tratti inediti di una personalità così sfaccettata e complessa come quella di Levi, aprendoci un piccolo varco in quell’“ecosistema – asseriva arguto lo stesso scrittore – che alberga insospettato nelle mie viscere, saprofiti, uccelli diurni e notturni, rampicanti, farfalle, grilli e muffe”.