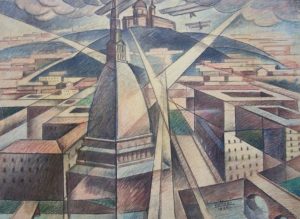

Torino tra architettura e pittura

1 Guarino Guarini (1624-1683)

2 Filippo Juvarra (1678-1736)

3 Alessandro Antonelli (1798-1888)

4 Pietro Fenoglio (1865-1927)

5 Giacomo Balla (1871-1958)

6 Felice Casorati (1883-1963)

7 I Sei di Torino

8 Alighiero Boetti (1940-1994)

9 Giuseppe Penone (1947-)

10 Mario Merz (1925-2003)

3) Giacomo Balla (1871-1958)

Mi piace sempre fare un po’ di dibattito con i miei studenti, parlare, proporre loro delle tematiche su cui riflettere, ascoltare ciò che pensano è non solo stimolante e interessante per entrambe le parti, ma necessario per tenere attiva l’attenzione. Uno degli ultimi argomenti su cui ci siamo impelagati è stato davvero complesso, ma credo che abbia fatto comprendere alla classe quanto l’arte possa essere una materia interdisciplinare, diversificata e soprattutto ampia. La riflessione riguardava il concetto di “damnatio memoriae”, e il fatto che in tempi antichi non destasse tanto scalpore la distruzione di opere d’arte; tali accadimenti erano motivati da varie ragioni, politiche prima di tutto, ma anche religiose. Il discorso si è poi allargato e ci siamo ritrovati a dibattere sulla complessa questione dell’arte come “atto distruttivo”.

Mi piace sempre fare un po’ di dibattito con i miei studenti, parlare, proporre loro delle tematiche su cui riflettere, ascoltare ciò che pensano è non solo stimolante e interessante per entrambe le parti, ma necessario per tenere attiva l’attenzione. Uno degli ultimi argomenti su cui ci siamo impelagati è stato davvero complesso, ma credo che abbia fatto comprendere alla classe quanto l’arte possa essere una materia interdisciplinare, diversificata e soprattutto ampia. La riflessione riguardava il concetto di “damnatio memoriae”, e il fatto che in tempi antichi non destasse tanto scalpore la distruzione di opere d’arte; tali accadimenti erano motivati da varie ragioni, politiche prima di tutto, ma anche religiose. Il discorso si è poi allargato e ci siamo ritrovati a dibattere sulla complessa questione dell’arte come “atto distruttivo”.

Le operazioni artistiche talvolta lavorano “in negativo”, rimandano al “disfare” e alla “distruzione creativa”, come per esempio i tagli di Fontana o le combustioni di Burri, inoltre molte “performance” di celebri artisti come Hermann Nitsch o esponenti della “body art”, di cui Marina Abramović è la regina indiscussa, sono allo stesso tempo “atti distruttivi” e “esibizioni spettacolari”.

Non sono pochi i testi e le interviste di esperti del settore che sottolineano il sottile e articolato legame tra tale particolare estetica artistica e la strategia del terrore, basata anch’essa sul “distruggere per richiamare l’attenzione del pubblico”. E se tale modo d’agire “funzionava” in passato, oggi risulta tragicamente vincente: viviamo ormai ai tempi dei “mass media”, una cosa non è vera finché non viene caricata su internet e non ottiene milioni di visualizzazioni. Si pensi ai tragici eventi del 2001, all’esplosione dei Buddha di Bamiyan o alla caduta delle Twin Towers: entrambi momenti angosciosi e tremendi, entrambi rigorosamente filmati e mostrati al mondo con il preciso scopo di spiazzare e terrorizzare gli spettatori.

Eppure l’atto di distruggere un’opera d’arte può avere anche un’altra valenza. Nella “graphic novel” di Alan Moore, “V for Vendetta” il protagonista, mascherato da Guy Fawkes, cospiratore cattolico protagonista della “Congiura delle Polveri”, vuole far esplodere il parlamento inglese, edificio simbolo di una dittatura violenta e totalitaria. La demolizione dell’edificio storico diventa, nel fumetto, simbolo di un nuovo inizio, della libertà del popolo che trionfa sulla dittatura.

L’arte come “atto di distruzione”, la distruzione di opere d’arte, qual è il confine tra i due concetti? Dove può condurre l’etica della spettacolarizzazione? Non basterebbe un ciclo di conferenze per esaurire tali argomentazioni, figuriamoci quarantacinque minuti di didattica a distanza.

Tanto per mantenere attivo il dibattito con la classe, ho voluto insistere su un particolare movimento artistico e culturale che a mio parere risulta più che azzeccato per la situazione.

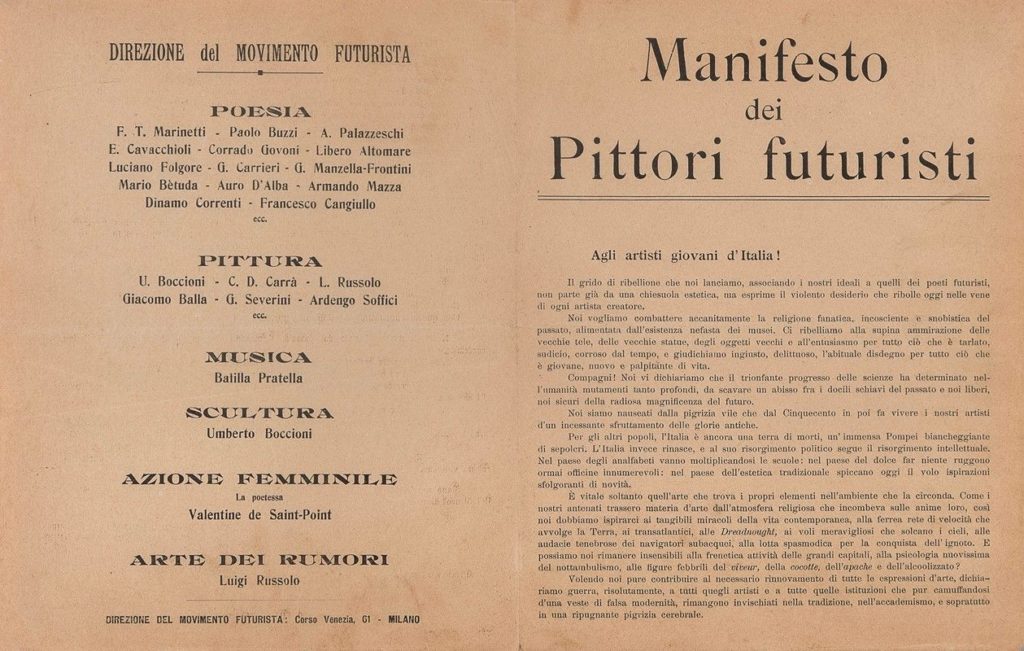

“Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie, e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria.” Questo dice il decimo punto del Manifesto del Futurismo, scritto da Tommaso Marinetti e pubblicato il 20 febbraio 1909 sulla prima pagina de “Le Figaro”. Nasce così il movimento d’avanguardia con cui l’Italia si affaccia al panorama europeo dell’arte contemporanea; Filippo Tommaso Marinetti (1876-1944), con la stesura del Manifesto teorico del Futurismo, dà vita ad una corrente artistica che investe tutti i campi culturali, dalla poesia all’arte, dalla letteratura alla musica, dalla danza al teatro. I Futuristi sostengono che sia necessario “cancellare il passato e inneggiare al futuro tecnologico” ed esaltano la distruzione di musei, accademie, biblioteche, perfino di alcune città storiche, per fare spazio alle nuove forme di bellezza che vanno ricercate nel progresso, nelle città industriali, nelle macchine e nel concetto della velocità.

Va tuttavia sottolineato che il Futurismo non è stato un movimento unitario e spesso la carica di attrazione che esercitava sugli artisti si esauriva in fretta.

Al Manifesto letterario presto ne seguono altri: nel 1910 Umberto Boccioni, (1882-1916), scrive il Manifesto relativo alla pittura futurista, due anni dopo Giacomo Balla, (1871-1958) e Fortunato Depero, (1888-1916) redigono il Manifesto della scultura futurista; di questo gruppo di artisti fanno parte altresì Carlo Carrà, (1881-1966), Luigi Russolo, (1885-1947), e Gino Severini, (1883-1966). Nel 1914 viene proclamato il Manifesto dell’architettura futurista, steso da Antonio Sant’Elia (1888-1916).

La progettazione dell’ideale “città futurista” viene immaginata da Sant’Elia in una serie di disegni che rappresentano grattacieli dotati di alte torri, edificati in metallo, vetro e cemento; all’interno dei progetti urbanistici sono compresi aeroporti, centrali elettriche, ponti e strade a vari livelli. Le architetture risultano imponenti e si ergono come “volumi puri”; al di là della vera e propria funzione, tali costruzioni paiono dei “monumenti” volti a celebrare “il trionfo della tecnologia”.

Una città brulicante e in continuo fermento, affollata e caotica, un po’ viene da chiederselo: Sant’Elia sarebbe poi effettivamente sopravvissuto ad un sabato pomeriggio in centro all’ora di punta? Bisogna sempre fare attenzione a ciò che si dice.

Per i Futuristi la protagonista indiscussa della rappresentazione artistica è “la realtà in movimento”, studiata e approfondita nel suo continuo divenire e nella sua incessante trasformazione.

In pittura, ad esempio, i soggetti prediletti sono le automobili, i treni, gli aerei, ma anche i cavalli al galoppo, uomini in azione, che camminano, che danzano, o colti mentre corrono; inoltre sono spesso rappresentate le strade, traboccanti di traffico convulso o costellate di cantieri edilizi, emblemi della città che cresce.

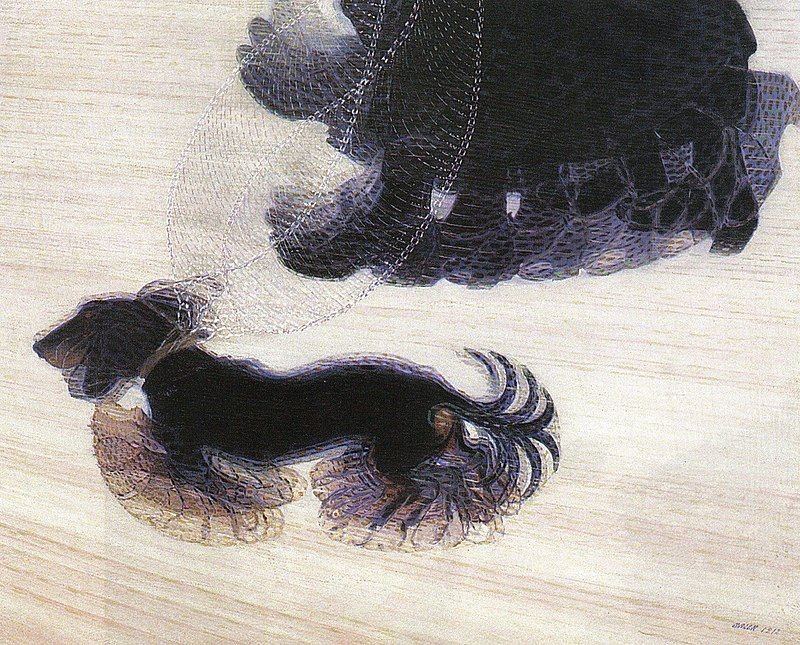

Gli artisti sono fortemente influenzati dalla cronofotografia e dal cinema, mezzi che permettono di registrare le fasi di un’azione, istante dopo istante. È per questo motivo che nei dipinti dei Futuristi il movimento viene scomposto nelle diverse fasi, come se si trattasse di studi scientifici in cui i vari momenti vengono visualizzati separatamente e poi sovrapposti. Più che esplicativo in tal senso è il “Dinamismo di un cane al guinzaglio (guinzaglio in moto)”, opera del 1912, realizzata da Giacomo Balla.

Questa modalità di rappresentazione del movimento risulta totalmente nuova e avrà larga eco nelle figurazioni grafiche dei fumetti. Il ritmo del moto viene sottolineato e accentuato da linee curve, oblique, ondulate o a spirale, che accompagnano il soggetto nella sua traiettoria, come a visualizzare le “scie” delle parti che fendono l’aria. I futuristi, oltre a preferire soggetti dinamici, amano l’uso di colori intensi e vivaci, contrapponendosi ai cubisti, che privilegiano tinte smorzate o monocrome e soggetti statici.

Questa modalità di rappresentazione del movimento risulta totalmente nuova e avrà larga eco nelle figurazioni grafiche dei fumetti. Il ritmo del moto viene sottolineato e accentuato da linee curve, oblique, ondulate o a spirale, che accompagnano il soggetto nella sua traiettoria, come a visualizzare le “scie” delle parti che fendono l’aria. I futuristi, oltre a preferire soggetti dinamici, amano l’uso di colori intensi e vivaci, contrapponendosi ai cubisti, che privilegiano tinte smorzate o monocrome e soggetti statici.

Vorrei ora soffermarmi proprio su Giacomo Balla, uno dei principali esponenti della pittura futurista. Egli nasce a Torino nel 1871, qui frequenta l’Accademia Albertina di Belle arti, dove conosce Pelliza da Volpedo; incomincia a dipingere quadri di matrice “pointilliste”, ma non segue rigorosamente il programma di Seurat e Signac. Nel 1895 Balla lascia definitivamente la città natale e si stabilisce a Roma, qui si avvicina in un primo momento al “Divisionismo”. Tra il 1908 e il 1910 si conclude il momento puntinista e si apre quello futurista; l’opera che segna il passaggio da un movimento all’altro è “Lampada ad arco”, tela databile al 1909, lo stesso anno in cui viene proclamato il Manifesto letterario di Marinetti.

In ambito futurista, Balla si dedica alle ricerche sulla scomposizione del colore e sulle fasi del movimento, percorso che si può constatare, oltre che nel già citato “Dinamismo di un cane al guinzaglio”, nell’opera “Ragazza che corre sul balcone, linee di velocità + paesaggio”, tela che risente degli studi che nel frattempo sta portando avanti la fotografia, come dimostra in particolar modo il lavoro di Anton Giulio Bragaglia. Essenziale, per quel che riguarda la scomposizione della luce e del colore, è il ciclo intitolato “Compenetrazioni iridescenti” (1912-1914), costituito da una folta serie di quadri e lavori ormai completamente astratti.

Negli anni in cui aderisce al futurismo, Balla si dedica anche alla scultura e allo studio di diversi materiali: in questa fase del suo percorso artistico lo si può considerare precursore del dadaismo.

Dopo il fervore iniziale, l’artista ritorna su temi più tradizionali, quali la raffigurazione di città, paesaggi e ritratti, riprendendo tecniche più convenzionali, anche se è giusto sottolineare che non abbandonò mai del tutto gli studi futuristi.

Certo non è sufficiente un’ora di lezione per discorrere di certi argomenti, così come non è questa la sede per spiegare in modo esaustivo le diverse complessità del Futurismo.

Credo tuttavia che il compito di un buon insegnate sia anche quello di stimolare nei propri studenti pensieri e riflessioni e, soprattutto, di pungolare la curiosità che mette in moto la mente e fa sì che ognuno possa approfondire in autonomia le tematiche proposte. D’altra parte ciò che si studia a scuola non è fine a se stesso, anzi sovente, è più attuale di quanto si creda.

Alessia Cagnotto

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria

Rubrica settimanale a cura di Laura Goria Conosciamo il passato della madre, del padre, dei nonni, delle amicizie con persone di varie tradizioni, religioni e lingue, che si amalgamavano senza attriti in un cosmopolitismo affascinante.

Conosciamo il passato della madre, del padre, dei nonni, delle amicizie con persone di varie tradizioni, religioni e lingue, che si amalgamavano senza attriti in un cosmopolitismo affascinante. In queste pagine Catherine Dunne (nata a Dublino nel 1954) affronta e affonda la sua mirabile penna nelle spire del dramma degli istituti per ragazze madri e rimanda a una pagina orribile della storia irlandese. Dal 1922 al 1998 circa 56 mila donne furono recluse nelle “Mothers and baby homes”, istituti gestiti prevalentemente dalla Chiesa in accordo con lo Stato. Simili a dei lager dove, sullo sfondo della cattolicissima e bigotta Irlanda, le giovani donne incappate nell’incidente di una gravidanza imprevista erano praticamente detenute.

In queste pagine Catherine Dunne (nata a Dublino nel 1954) affronta e affonda la sua mirabile penna nelle spire del dramma degli istituti per ragazze madri e rimanda a una pagina orribile della storia irlandese. Dal 1922 al 1998 circa 56 mila donne furono recluse nelle “Mothers and baby homes”, istituti gestiti prevalentemente dalla Chiesa in accordo con lo Stato. Simili a dei lager dove, sullo sfondo della cattolicissima e bigotta Irlanda, le giovani donne incappate nell’incidente di una gravidanza imprevista erano praticamente detenute. L’autrice della fortunata “Saga dei Cazalet” ha scritto questo romanzo durante i primi anni del suo matrimonio con Kingsley Amis, imbastendo una trama che ruota intorno alla felicità di una coppia quarantenne che vive vicino a Londra, infranta dall’arrivo di una terza incomoda.

L’autrice della fortunata “Saga dei Cazalet” ha scritto questo romanzo durante i primi anni del suo matrimonio con Kingsley Amis, imbastendo una trama che ruota intorno alla felicità di una coppia quarantenne che vive vicino a Londra, infranta dall’arrivo di una terza incomoda. In questo romanzo la scrittrice austriaca (nata nel 1947) ha ricostruito la vita della nonna, e lo ha fatto superati i 70 anni nel 2020 in uno scorrevole memoir su cui aleggia l’alone della fiaba.

In questo romanzo la scrittrice austriaca (nata nel 1947) ha ricostruito la vita della nonna, e lo ha fatto superati i 70 anni nel 2020 in uno scorrevole memoir su cui aleggia l’alone della fiaba.

Settanta opere, piccole e grandi tele, sculture minuscole e di estrema raffinatezza (“La pleureuse”, 1875 – 1878, di Giuseppe Grandi), otto sezioni, i maggiori protagonisti della cultura figurativa ottocentesca attivi a Milano, le vicende storiche che sono trascorse dal Regno napoleonico all’austriaco Lombardo Veneto, dalle rivolte popolari (con l’immancabile Bossoli) sino alle guerre indipendentiste, sino alla liberazione del 1859. Le visioni di una capitale meneghina ancora chiusa dentro sue certe strutture quattrocentesche e delle sue trasformazioni verso una città moderna e signorile, ma ancora portatrice di inevitabili e ampi grumi di povertà, in cui le differenze sociali si facevano sempre più visibili, una città che negli anni Sessanta vedeva la costruzione della Stazione Centrale, la rivoluzione dell’area di piazza Duomo con la demolizione del Coperto dei Figini, con la costruzione della Galleria e l’ideazione di piazza della Scala sino, dieci anni più tardi, all’abbattimento del Rebecchino, antico isolato davanti alla bela madunina, luogo d’azione dei malandrini dell’epoca. Un percorso che non è soltanto affidato alle arti, ma altresì alla Storia e alla riscoperta visiva di angoli della città ormai mutati o scomparsi del tutto.

Settanta opere, piccole e grandi tele, sculture minuscole e di estrema raffinatezza (“La pleureuse”, 1875 – 1878, di Giuseppe Grandi), otto sezioni, i maggiori protagonisti della cultura figurativa ottocentesca attivi a Milano, le vicende storiche che sono trascorse dal Regno napoleonico all’austriaco Lombardo Veneto, dalle rivolte popolari (con l’immancabile Bossoli) sino alle guerre indipendentiste, sino alla liberazione del 1859. Le visioni di una capitale meneghina ancora chiusa dentro sue certe strutture quattrocentesche e delle sue trasformazioni verso una città moderna e signorile, ma ancora portatrice di inevitabili e ampi grumi di povertà, in cui le differenze sociali si facevano sempre più visibili, una città che negli anni Sessanta vedeva la costruzione della Stazione Centrale, la rivoluzione dell’area di piazza Duomo con la demolizione del Coperto dei Figini, con la costruzione della Galleria e l’ideazione di piazza della Scala sino, dieci anni più tardi, all’abbattimento del Rebecchino, antico isolato davanti alla bela madunina, luogo d’azione dei malandrini dell’epoca. Un percorso che non è soltanto affidato alle arti, ma altresì alla Storia e alla riscoperta visiva di angoli della città ormai mutati o scomparsi del tutto.  “Pittura urbana” (la definizione la si deve ancora al Sacchi) che abbraccia vecchie prospettive, iniziata tra il secondo e il terzo decennio dell’Ottocento dall’alessandrino Giovanni Migliara (che illustra vecchi caseggiati e antichi passeggi, eleganti toilette e venditori, nella “Veduta di piazza del Duomo in Milano”, 1828), lasciando presto il campo ai più giovani ma già sguinzagliati colleghi Luigi Premazzi (“Interno del Duomo”, 1843, un fiorire di colonne e vetrate di eccezionale bellezza, a fronte della monumentalità dell’organo descritto in ogni più significativo particolare), Carlo Canella (“Veduta della corsia del Duomo”, del 1845, l’attuale corso Vittorio Emanuele, un susseguirsi di figure colte nella loro più immediata vita quotidiana, lo stagnaro e la signora con l’ombrellino, le piccole voliere e il loro mercante) e Angelo Inganni con i suoi Navigli innevati del 1852. Un “palcoscenico” abitato altresì dagli “attori protagonisti” della storia milanese di quello scorcio di secolo, l’autore dei “Promessi Sposi” raffigurato da Giuseppe Molteni (un quadro ritrovato di recente), il “Conte Carlo Alfonso Schiaffinati in abito da cacciatore” dell’Arienti e i ritratti di Giovanni Carnovali, comunemente conosciuto come il Piccio, “autore – ci viene chiarito nelle note alla mostra – impegnato fin dalla prima metà degli anni Quaranta in una personalissima ricerca intorno alle potenzialità espressive del colore, figura fondamentale per un primo affrancamento della pittura lombarda da quello che era stato l’indiscusso primato del disegno di matrice classicista.”

“Pittura urbana” (la definizione la si deve ancora al Sacchi) che abbraccia vecchie prospettive, iniziata tra il secondo e il terzo decennio dell’Ottocento dall’alessandrino Giovanni Migliara (che illustra vecchi caseggiati e antichi passeggi, eleganti toilette e venditori, nella “Veduta di piazza del Duomo in Milano”, 1828), lasciando presto il campo ai più giovani ma già sguinzagliati colleghi Luigi Premazzi (“Interno del Duomo”, 1843, un fiorire di colonne e vetrate di eccezionale bellezza, a fronte della monumentalità dell’organo descritto in ogni più significativo particolare), Carlo Canella (“Veduta della corsia del Duomo”, del 1845, l’attuale corso Vittorio Emanuele, un susseguirsi di figure colte nella loro più immediata vita quotidiana, lo stagnaro e la signora con l’ombrellino, le piccole voliere e il loro mercante) e Angelo Inganni con i suoi Navigli innevati del 1852. Un “palcoscenico” abitato altresì dagli “attori protagonisti” della storia milanese di quello scorcio di secolo, l’autore dei “Promessi Sposi” raffigurato da Giuseppe Molteni (un quadro ritrovato di recente), il “Conte Carlo Alfonso Schiaffinati in abito da cacciatore” dell’Arienti e i ritratti di Giovanni Carnovali, comunemente conosciuto come il Piccio, “autore – ci viene chiarito nelle note alla mostra – impegnato fin dalla prima metà degli anni Quaranta in una personalissima ricerca intorno alle potenzialità espressive del colore, figura fondamentale per un primo affrancamento della pittura lombarda da quello che era stato l’indiscusso primato del disegno di matrice classicista.” La terza sezione contempla la Milano occupata dagli austriaci e poi liberata, nelle tele di Carlo Bossoli, il più sensibile quanto tenace narratore delle Cinque Giornate, e di Baldassarre Verazzi (“Combattimento presso Palazzo Litta”), mentre la successiva guarda alla Storia dalla parte degli umili, soprattutto attraverso i nomi dei fratelli Domenico e Gerolamo Induno, apprezzati dalla critica come dal pubblico dell’epoca, per il loro squisito sentimento nel raccontare i drammi e le difficoltà del vivere quotidiano di gran parte delle masse. Drammaticamente resa da Domenico con “Lacrime e pane” la povera camera della donna, che raccoglie qualche soldo con i ricami fatti al tombolo, con a fianco la sua bambina, o da Gerolamo con “La scioperatella” del 1851 e soprattutto “La fidanzata del garibaldino”, conosciuta anche come “Triste presentimento”, di vent’anni dopo, anche qui una povera stanza e un letto sfatto, forse una lettera tra le mani che non promette nulla di buono o un’immagine dell’innamorato e un mozzicone di candela, l’unico abitino poggiato sulla seggiola e un catino, il piccolo busto dell’Eroe posto nella nicchia e una riproduzione, alle spalle della protagonista, del “Bacio” di Hayez. Ogni personaggio colto nel suo habitat abituale, interni domestici disadorni, tra le proprie povere cose, quasi sempre immerso in pensieri di ricordi e di indigenza, ogni particolare reso con precisa autenticità, mai vittima di una componente calligrafica fine a se stessa ma di grande, autentico realismo.

La terza sezione contempla la Milano occupata dagli austriaci e poi liberata, nelle tele di Carlo Bossoli, il più sensibile quanto tenace narratore delle Cinque Giornate, e di Baldassarre Verazzi (“Combattimento presso Palazzo Litta”), mentre la successiva guarda alla Storia dalla parte degli umili, soprattutto attraverso i nomi dei fratelli Domenico e Gerolamo Induno, apprezzati dalla critica come dal pubblico dell’epoca, per il loro squisito sentimento nel raccontare i drammi e le difficoltà del vivere quotidiano di gran parte delle masse. Drammaticamente resa da Domenico con “Lacrime e pane” la povera camera della donna, che raccoglie qualche soldo con i ricami fatti al tombolo, con a fianco la sua bambina, o da Gerolamo con “La scioperatella” del 1851 e soprattutto “La fidanzata del garibaldino”, conosciuta anche come “Triste presentimento”, di vent’anni dopo, anche qui una povera stanza e un letto sfatto, forse una lettera tra le mani che non promette nulla di buono o un’immagine dell’innamorato e un mozzicone di candela, l’unico abitino poggiato sulla seggiola e un catino, il piccolo busto dell’Eroe posto nella nicchia e una riproduzione, alle spalle della protagonista, del “Bacio” di Hayez. Ogni personaggio colto nel suo habitat abituale, interni domestici disadorni, tra le proprie povere cose, quasi sempre immerso in pensieri di ricordi e di indigenza, ogni particolare reso con precisa autenticità, mai vittima di una componente calligrafica fine a se stessa ma di grande, autentico realismo. Nell’ultima sezione, l’affermazione e il trionfo del linguaggio scapigliato, di Daniele Ranzoni “Giovinetta inglese” e “Ritratto della signora Pisani Dossi” (1880, la leggerezza dell’abito bianco e quegli occhi che paiono dire a chi guarda oggi come allora tutto il rincrescimento nei confronti di un qualcosa non fatto proprio e il dolore assopito del personaggio, uno dei più begli esempi della mostra), di Tranquillo Cremona in primissimo piano a catturare l’attenzione e l’ammirazione, con “La visita al collegio” e soprattutto con un unicum suddiviso tra “Melodia” e “In ascolto”, entrambe datate 1878 ed eseguite su commissione dell’industriale Andrea Ponti, un inno all’azzardo della preparazione, alle zone lasciate alla saggia improvvisazione e al non finito, al sommario, all’evanescente, nel tripudio del “disordine” delle pennellate: “Il pennello tanto squisito del Cremona non si è fermato a determinare che certe parti più importanti della composizione, ma in queste ha messo tutta la squisitezza d’intonazione, della quale ha per così dire una privativa assoluta, e tutta quella gentilezza di figure muliebri che egli solo sa trovare”, fu uno dei giudizi a lui rivolto all’apparire delle opere. La mostra è visitabile sino al 12 marzo 2023: assolutamente da non perdere.

Nell’ultima sezione, l’affermazione e il trionfo del linguaggio scapigliato, di Daniele Ranzoni “Giovinetta inglese” e “Ritratto della signora Pisani Dossi” (1880, la leggerezza dell’abito bianco e quegli occhi che paiono dire a chi guarda oggi come allora tutto il rincrescimento nei confronti di un qualcosa non fatto proprio e il dolore assopito del personaggio, uno dei più begli esempi della mostra), di Tranquillo Cremona in primissimo piano a catturare l’attenzione e l’ammirazione, con “La visita al collegio” e soprattutto con un unicum suddiviso tra “Melodia” e “In ascolto”, entrambe datate 1878 ed eseguite su commissione dell’industriale Andrea Ponti, un inno all’azzardo della preparazione, alle zone lasciate alla saggia improvvisazione e al non finito, al sommario, all’evanescente, nel tripudio del “disordine” delle pennellate: “Il pennello tanto squisito del Cremona non si è fermato a determinare che certe parti più importanti della composizione, ma in queste ha messo tutta la squisitezza d’intonazione, della quale ha per così dire una privativa assoluta, e tutta quella gentilezza di figure muliebri che egli solo sa trovare”, fu uno dei giudizi a lui rivolto all’apparire delle opere. La mostra è visitabile sino al 12 marzo 2023: assolutamente da non perdere.

La Corona ferrea, risalente al IV-V secolo, è il pezzo più pregiato conservato nel Duomo di Monza, al centro della cappella di Teodolinda, in una teca nell’altare. Vederla da vicino, a così tanti secoli di distanza, è un’autentica emozione, un grande spettacolo. Siamo dinanzi ad un oggetto incredibile, a tu per tu con la Storia. Una delle tante meraviglie della nostra penisola che possiamo ammirare solo per pochi minuti. Millecinquecento anni di storia ti passano di fronte in un istante, quel diadema immortale brilla di luce e colori, irradia un’energia straordinaria e ti ricorda che in quel momento sei davanti alla storia d’Italia e dell’Europa cristiana. Un oggetto antico utilizzato per l’incoronazione dei re d’Italia, per dare un riconoscimento quasi divino al loro regno, dai re longobardi a Carlo Magno, dal Barbarossa a Carlo V fino a Napoleone. La Corona ferrea è un vero gioiello formato da sei piastre in oro e argento decorate di gemme, zaffiri, smalti, rosette e petali dorati uniti tra loro da cerniere e legate da un anello di ferro. Secondo la tradizione cristiana il ferro fu ricavato da un chiodo con cui fu crocifisso Gesù e per la Chiesa cattolica si tratta di una reliquia che Sant’Elena avrebbe trovato nel 326 d.C. durante un viaggio in Palestina e inserito nella corona del figlio, l’imperatore Costantino. Ancora oggi, una domenica di settembre, la Corona ferrea viene portata in processione per il centro storico di Monza. Il suo valore è simbolico, la sua fama sta nell’incoronazione di grandi personaggi della storia. Tutto ciò è custodito nel Duomo di Monza ma non è questo l’unico tesoro pieno di fascino in cattedrale. La Corona di ferro risplende al centro di uno stupefacente tempietto, a sinistra dell’abside centrale del Duomo: è la celebre cappella di Teodolinda e, quando si accendono le luci, la cappella lascia di stucco chi la guarda. Sulle pareti, affrescate alla metà del ‘400 dai pittori milanesi Zavattari, c’è tutta la storia di Teodolinda in 45 scene di vita, le storie descritte risalgono al VI secolo, all’epoca di Teodolinda, ma i costumi indossati da uomini e donne sono del Quattrocento. Teodolinda era una regina longobarda,

La Corona ferrea, risalente al IV-V secolo, è il pezzo più pregiato conservato nel Duomo di Monza, al centro della cappella di Teodolinda, in una teca nell’altare. Vederla da vicino, a così tanti secoli di distanza, è un’autentica emozione, un grande spettacolo. Siamo dinanzi ad un oggetto incredibile, a tu per tu con la Storia. Una delle tante meraviglie della nostra penisola che possiamo ammirare solo per pochi minuti. Millecinquecento anni di storia ti passano di fronte in un istante, quel diadema immortale brilla di luce e colori, irradia un’energia straordinaria e ti ricorda che in quel momento sei davanti alla storia d’Italia e dell’Europa cristiana. Un oggetto antico utilizzato per l’incoronazione dei re d’Italia, per dare un riconoscimento quasi divino al loro regno, dai re longobardi a Carlo Magno, dal Barbarossa a Carlo V fino a Napoleone. La Corona ferrea è un vero gioiello formato da sei piastre in oro e argento decorate di gemme, zaffiri, smalti, rosette e petali dorati uniti tra loro da cerniere e legate da un anello di ferro. Secondo la tradizione cristiana il ferro fu ricavato da un chiodo con cui fu crocifisso Gesù e per la Chiesa cattolica si tratta di una reliquia che Sant’Elena avrebbe trovato nel 326 d.C. durante un viaggio in Palestina e inserito nella corona del figlio, l’imperatore Costantino. Ancora oggi, una domenica di settembre, la Corona ferrea viene portata in processione per il centro storico di Monza. Il suo valore è simbolico, la sua fama sta nell’incoronazione di grandi personaggi della storia. Tutto ciò è custodito nel Duomo di Monza ma non è questo l’unico tesoro pieno di fascino in cattedrale. La Corona di ferro risplende al centro di uno stupefacente tempietto, a sinistra dell’abside centrale del Duomo: è la celebre cappella di Teodolinda e, quando si accendono le luci, la cappella lascia di stucco chi la guarda. Sulle pareti, affrescate alla metà del ‘400 dai pittori milanesi Zavattari, c’è tutta la storia di Teodolinda in 45 scene di vita, le storie descritte risalgono al VI secolo, all’epoca di Teodolinda, ma i costumi indossati da uomini e donne sono del Quattrocento. Teodolinda era una regina longobarda,  bavarese, cattolica, saggia e colta, che decise di fare di Monza la sede estiva del regno longobardo. Si sposò due volte, con Autari che morì un anno dopo le nozze, e poi con Agilulfo, duca di Torino, che convertì al cattolicesimo insieme al popolo longobardo. Esercitò molta influenza sulle scelte politiche del nuovo sovrano a tal punto che gli storici sostengono che le decisioni principali del regno furono prese da entrambi. Il loro figlio, Adaloaldo, fu il primo re longobardo ad essere battezzato cattolico. La regina e suo figlio sono sepolti in un grande sarcofago posto dietro l’altare della cappella. Anche Agilulfo ha il suo gioiello, è la Croce di Agilulfo, custodita nel Tesoro del Duomo. Filippo Re

bavarese, cattolica, saggia e colta, che decise di fare di Monza la sede estiva del regno longobardo. Si sposò due volte, con Autari che morì un anno dopo le nozze, e poi con Agilulfo, duca di Torino, che convertì al cattolicesimo insieme al popolo longobardo. Esercitò molta influenza sulle scelte politiche del nuovo sovrano a tal punto che gli storici sostengono che le decisioni principali del regno furono prese da entrambi. Il loro figlio, Adaloaldo, fu il primo re longobardo ad essere battezzato cattolico. La regina e suo figlio sono sepolti in un grande sarcofago posto dietro l’altare della cappella. Anche Agilulfo ha il suo gioiello, è la Croce di Agilulfo, custodita nel Tesoro del Duomo. Filippo Re

Un capolavoro della letteratura di tutti i tempi il “Don Chisciotte”, passato nei decenni più vicini a noi a infoltire le pagine della musica, del cinema (qui sarebbe sufficiente ricordare le “avventure” di Orson Welles e di Terry Gilliam per realizzare il loro film) e del teatro. Buon ultimo, e qui hai immediatamente la sensazione di una scommessa caparbiamente messa in campo e, diciamolo subito, stravinta, Alessio Boni nelle vesti di interprete – voce profonda e sguardo fiero, veemente e coraggioso quel tanto che basta ma pronto a rincantucciarsi nel grande lettone, avvolto nella corazza e ricoperto buffamente da un elmo a padella: eccellente anche in quella tonitruante vena gassmaniana, alla Brancaleone per intenderci, che spinge il pubblico a più di una risata – ha raccolto attorno a sé un gruppo d’amici e coautori, Francesco Nicolini che ha fatto un adattamento del romanzo, ancora lui e Boni con Roberto Aldorasi e Marcello Prayer a varare una solida drammaturgia, il trio Boni/Aldorasi/Prayer a siglare una regia che è un bell’esempio di ritmo e di vivacità, di quell’allegria di cui di questi tempi sentiamo parecchio la mancanza e di invenzioni, in primo luogo nella scena dovuta all’estro senza mezze misure e all’intelligenza di Massimo Troncanetti. I fondali che cambiano di materiali e di colori, il grande letto al centro della scena, le sagome degli alberi, la pala del mulino che compare improvvisa dalle quinte, la sala dove ormai troneggia lo scranno di Sancho convinto d’aver raggiunto il suo incarico di governatore dell’isola tanto desiderata; e poi i nitriti e le danze di Ronzinante guidato da Biagio Iacovelli in una perfetta macchina teatrale, la testa dell’uomo nascosta all’interno e le gambe fuori a manovrarlo, dando via libera alle rotelle che accompagnano gli zoccoli; e i costumi da straccioni o nobili dovuti a Francesco Esposito, con un ben preciso posto a sé per le luci di Davide Scognamiglio, che compongono atmosfere e quadri all’interno del palcoscenico, in un affascinante universo onirico certo degno di nota.

Un capolavoro della letteratura di tutti i tempi il “Don Chisciotte”, passato nei decenni più vicini a noi a infoltire le pagine della musica, del cinema (qui sarebbe sufficiente ricordare le “avventure” di Orson Welles e di Terry Gilliam per realizzare il loro film) e del teatro. Buon ultimo, e qui hai immediatamente la sensazione di una scommessa caparbiamente messa in campo e, diciamolo subito, stravinta, Alessio Boni nelle vesti di interprete – voce profonda e sguardo fiero, veemente e coraggioso quel tanto che basta ma pronto a rincantucciarsi nel grande lettone, avvolto nella corazza e ricoperto buffamente da un elmo a padella: eccellente anche in quella tonitruante vena gassmaniana, alla Brancaleone per intenderci, che spinge il pubblico a più di una risata – ha raccolto attorno a sé un gruppo d’amici e coautori, Francesco Nicolini che ha fatto un adattamento del romanzo, ancora lui e Boni con Roberto Aldorasi e Marcello Prayer a varare una solida drammaturgia, il trio Boni/Aldorasi/Prayer a siglare una regia che è un bell’esempio di ritmo e di vivacità, di quell’allegria di cui di questi tempi sentiamo parecchio la mancanza e di invenzioni, in primo luogo nella scena dovuta all’estro senza mezze misure e all’intelligenza di Massimo Troncanetti. I fondali che cambiano di materiali e di colori, il grande letto al centro della scena, le sagome degli alberi, la pala del mulino che compare improvvisa dalle quinte, la sala dove ormai troneggia lo scranno di Sancho convinto d’aver raggiunto il suo incarico di governatore dell’isola tanto desiderata; e poi i nitriti e le danze di Ronzinante guidato da Biagio Iacovelli in una perfetta macchina teatrale, la testa dell’uomo nascosta all’interno e le gambe fuori a manovrarlo, dando via libera alle rotelle che accompagnano gli zoccoli; e i costumi da straccioni o nobili dovuti a Francesco Esposito, con un ben preciso posto a sé per le luci di Davide Scognamiglio, che compongono atmosfere e quadri all’interno del palcoscenico, in un affascinante universo onirico certo degno di nota.