SOMMARIO: Il Circolo dei Lettori – Via Roma pedonale, un errore – Lettere

LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com

LETTERE scrivere a quaglieni@gmail.com

Al di là della stima personale per il presidente Mattarella e una sostanziale condivisione per i suoi interventi specie per quelli degli ultimi anni, io credo che un capo dello Stato possa essere criticato per i discorsi che tiene all’ estero senza problemi particolari. Il reato di vilipendio non esiste all’estero e non dovrebbe più esistere neppure in Italia. Il presidente della Repubblica non è un re e come tale va trattato. Possono dispiacere gli attacchi, ma le difese di La Russa, ad esempio, non migliorano la situazione.

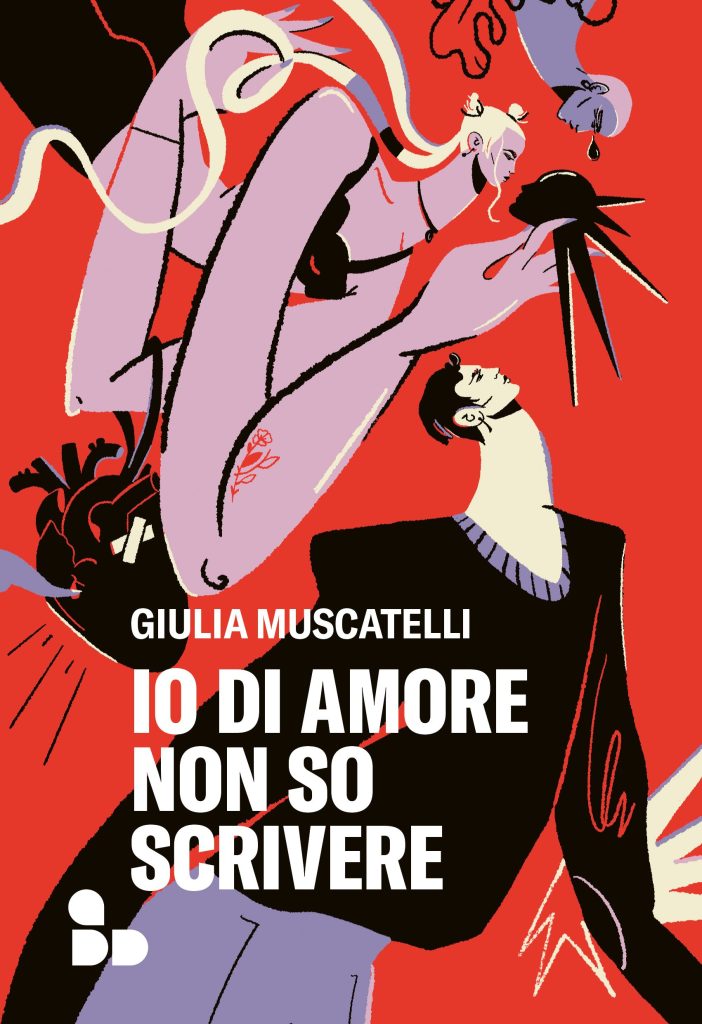

Ma tornando alla domanda di prima. Ricordate?“Che cos’è l’amore per gli adolescenti?”: Giulia Muscatelli potrebbe proprio venirci in aiuto. Nel suo libro, infatti, traduce in racconti le parole che ragazzi e ragazze usano per parlare dell’amore, scoprendo che la narrazione che ne fanno gli adulti non sempre li rispecchia.

Ma tornando alla domanda di prima. Ricordate?“Che cos’è l’amore per gli adolescenti?”: Giulia Muscatelli potrebbe proprio venirci in aiuto. Nel suo libro, infatti, traduce in racconti le parole che ragazzi e ragazze usano per parlare dell’amore, scoprendo che la narrazione che ne fanno gli adulti non sempre li rispecchia.

Nel riallestire, il divertimento rimane, innegabile e contagioso, ma tutto pare – inevitabilmente – un po’ lontano, sbiadito, legato a un’epoca che è stata, morta e sepolta, anch’essa con le sue grandi gioie e i piccoli dolori, con i sorrisi, con l’estate (magari eguale a mille altre, pensate a Maurizio Arena e Renato Salvatori a inseguire Marisa Allasio pochi anni prima!) che sta finendo e con i Righeira che su quelle stesse spiagge imperversavano: nonostante sul buon Johnson – come sui Duran Duran un ventennio appresso, e allora ti sei chiesto per un attimo sere fa se il fascinoso Simon Le Bon l’abbiano lasciato a casa, a salvaguardarsi con impacchi di naftalina – il pubblico sanremese abbia fatto scrosciare applausi su applausi, in mezzo ai mille “cuoricini”, e quindi qualcosa ancora circoli con buona pace dei troppo troppo boomer, fai fatica a ritrovare quei caratteri, freschi giovanili ma incisivi, capaci di disegnare un’epoca, di stabilire ancora una volta la loro esatta importanza, non giocattoli tante volte inespressivi come la Barbie di Greta Gerwig. Nascono episodi, piccoli piccoli, che a volte s’ingolfano e si sgonfiano, s’intrecciano personaggi che sudano le sette camice (tralasciamo le voci, affaticate alcune oltre il dovuto, disinvolte sì ma falsate, bruttarelle come le tante ascoltate al Festivalone: ma non si può essere tutti Giorgia) ma quei caratteri è difficile ritrovarli e riscaldarli nuovamente. Sapete quel che fa gioia ritrovare? quei costumi con trucco e parrucco firmati da Diego Dalla Palma, le scenografie di Clara Abruzzese fatte di godibili siparietti (c’è anche posto laggiù in fondo per la band tutta da apprezzare) e le coreografie sbarazzine di Rita Pivano, soprattutto quel bignami della musica leggera dell’epoca che ti accompagna per tre ore, quei cinquanta brani cinquanta che ti riempiono ancora il cuore: tanto Morandi (corse ai cento all’ora e piogge che scendono e ritorni all’amata in ginocchio) e Pavone (cuori che soffrono, e geghegé, balli sulla stessa mattonella e martelli da dare in testa alla smorfiosa di turno che tenta di fregartelo), Edoardo Vianello a spandere come Mina e Pino Donaggio, il Modugno immancabile e l’Endrigo di “Io che amo solo te”, la bambola della Patty e una spruzzata di Bobby Solo e di Rocky Roberts, il giusto contributo di Caselli e di Celentano, di Paoli per cui esistono un cielo in una stanza e quel sapore di sale stampato sulle labbra della Sandrelli, il mondo di Fontana e anche quei giorni che hanno fatto la felicità di tal Santino Rocchetti. Un mondo da guardare col cannocchiale, dalla poltrona rossa, tutt’intorno la leggerezza degli autori: dice Vanzina che la leggerezza non è una sciocchezza, “è la profondità della gioia quando è vera”. E in questo, dopo anni, ha ancora ragione lui.

Nel riallestire, il divertimento rimane, innegabile e contagioso, ma tutto pare – inevitabilmente – un po’ lontano, sbiadito, legato a un’epoca che è stata, morta e sepolta, anch’essa con le sue grandi gioie e i piccoli dolori, con i sorrisi, con l’estate (magari eguale a mille altre, pensate a Maurizio Arena e Renato Salvatori a inseguire Marisa Allasio pochi anni prima!) che sta finendo e con i Righeira che su quelle stesse spiagge imperversavano: nonostante sul buon Johnson – come sui Duran Duran un ventennio appresso, e allora ti sei chiesto per un attimo sere fa se il fascinoso Simon Le Bon l’abbiano lasciato a casa, a salvaguardarsi con impacchi di naftalina – il pubblico sanremese abbia fatto scrosciare applausi su applausi, in mezzo ai mille “cuoricini”, e quindi qualcosa ancora circoli con buona pace dei troppo troppo boomer, fai fatica a ritrovare quei caratteri, freschi giovanili ma incisivi, capaci di disegnare un’epoca, di stabilire ancora una volta la loro esatta importanza, non giocattoli tante volte inespressivi come la Barbie di Greta Gerwig. Nascono episodi, piccoli piccoli, che a volte s’ingolfano e si sgonfiano, s’intrecciano personaggi che sudano le sette camice (tralasciamo le voci, affaticate alcune oltre il dovuto, disinvolte sì ma falsate, bruttarelle come le tante ascoltate al Festivalone: ma non si può essere tutti Giorgia) ma quei caratteri è difficile ritrovarli e riscaldarli nuovamente. Sapete quel che fa gioia ritrovare? quei costumi con trucco e parrucco firmati da Diego Dalla Palma, le scenografie di Clara Abruzzese fatte di godibili siparietti (c’è anche posto laggiù in fondo per la band tutta da apprezzare) e le coreografie sbarazzine di Rita Pivano, soprattutto quel bignami della musica leggera dell’epoca che ti accompagna per tre ore, quei cinquanta brani cinquanta che ti riempiono ancora il cuore: tanto Morandi (corse ai cento all’ora e piogge che scendono e ritorni all’amata in ginocchio) e Pavone (cuori che soffrono, e geghegé, balli sulla stessa mattonella e martelli da dare in testa alla smorfiosa di turno che tenta di fregartelo), Edoardo Vianello a spandere come Mina e Pino Donaggio, il Modugno immancabile e l’Endrigo di “Io che amo solo te”, la bambola della Patty e una spruzzata di Bobby Solo e di Rocky Roberts, il giusto contributo di Caselli e di Celentano, di Paoli per cui esistono un cielo in una stanza e quel sapore di sale stampato sulle labbra della Sandrelli, il mondo di Fontana e anche quei giorni che hanno fatto la felicità di tal Santino Rocchetti. Un mondo da guardare col cannocchiale, dalla poltrona rossa, tutt’intorno la leggerezza degli autori: dice Vanzina che la leggerezza non è una sciocchezza, “è la profondità della gioia quando è vera”. E in questo, dopo anni, ha ancora ragione lui.