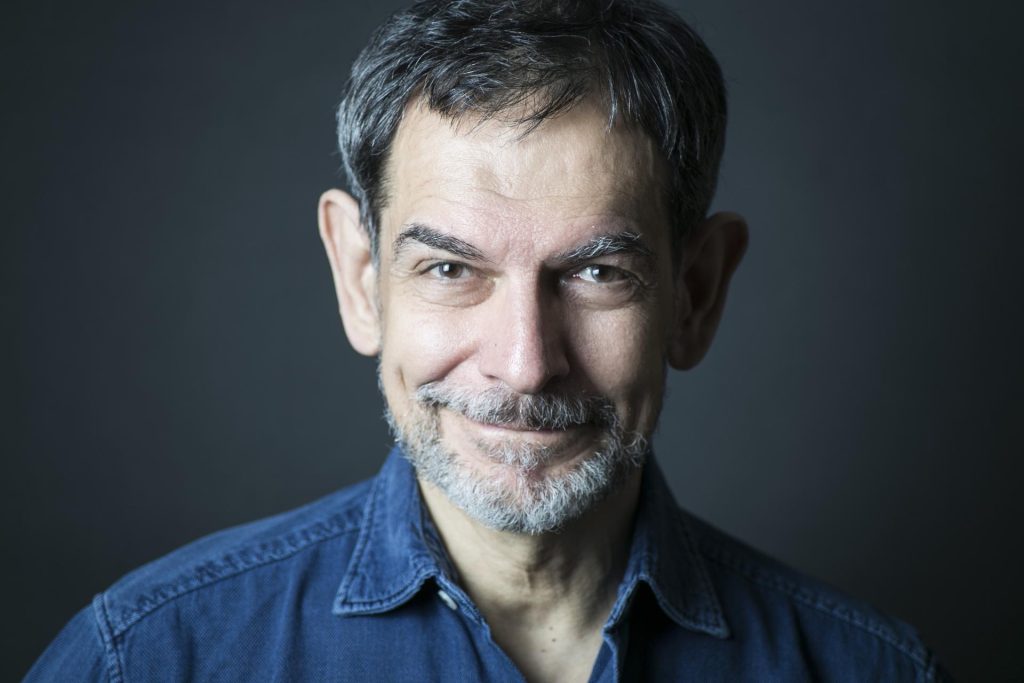

Si svolgerà giovedì 3 luglio alle 19 a Lombroso16 (via Lombroso 16, Torino) una serata omaggio in ricordo di Massimo Sacco, volto iconico dei film di Pupi Oggiano, scomparso un mese fa a soli 59 anni.

Massimo Sacco è stato l’ultimo caratterista, quell’attore che non ha mai un ruolo di primo piano in un film e interpreta quasi sempre lo stesso tipo di personaggio, quello che più si adatta al suo volto, alla sua fisicità, al suo modo di porsi. I caratteristi sono state figure fondamentali, capaci di cambiare il ritmo di un film, di fare da spalla al protagonista in scene spesso rimaste indimenticabili. Pensate a Bombolo o a Mario Brega, per dare due nomi tra i più noti.

Massimo Sacco è stato il caratterista dei film di Pupi Oggiano. Presente in 5 dei 6 film che compongono l'”esalogia della paura” di Oggiano, quel progetto tutto torinese che ha stravolto i canoni del cinema indipendente italiano, quel progetto che ha passato in rassegna i generi della paura, che ha esorcizzato la paura stessa, quel progetto i cui titoli letti uno dopo l’altro sono un manifesto imperdibile: “La paura trema contro: Ancora pochi passi Nel ventre dell’enigma E tutto il buio che c’è intorno Svanirà per sempre Contro un iceberg di polistirolo”.

Massimo Sacco è senz’altro uno dei volti più riconoscibili dell’intero progetto e nel corso della serata verrà ricordato da Pupi Oggiano e dagli attori che hanno lavorato con lui. Verrà inoltre proiettata una video-intervista omaggio inedita allo stesso Sacco realizzata da Alessandro Benna in collaborazione con Serena Guarnero, un modo per ricordarlo ancora più da vicino.

La serata sarà anche l’occasione per presentare al pubblico il dvd di “Contro un iceberg di polistirolo”, il film che chiude l’esalogia di Oggiano dopo oltre 6 anni di lavoro di squadra che ha coinvolto oltre 100 professionisti tra attori e tecnici.

L’ingresso alla serata di giovedì 3 luglio a Lombroso16 (sala HUB L16), via Lombroso 16, Torino, è libero. L’appuntamento è alle ore 19.

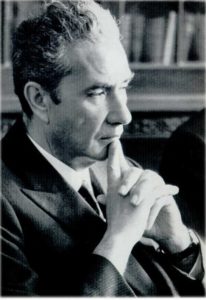

L’avventura triestina di Borio doveva finire molto presto perché venne nominato direttore del “Lavoro” di Genova. Di cosa fu per davvero, cioè un cedimento vergognoso verso la Jugoslavia mi parlarono la poetessa esule da Zara Liana De Luca e lo storico antifascista Leo Valiani, nato a Fiume, che mi esortò ad agitare il problema delle foibe e dell’esodo, temi allora totalmente occultati dal conformismo degli storici comunisti e anche democristiani. Moro, con il suo contorsionismo verbale con cui tento ‘ di portare i comunisti al governo, arrivò a definire con ipocrisia pretesca Osimo “una dolorosa rinuncia”. Certamente Spadolini per la prima volta ministro non aprì bocca e una volta quando cercai di chiedergli cosa pensasse di Osimo, durante una cena a due al ristorante Tiffany, cambiò subito discorso per ringraziare Giulio Einaudi che gli aveva mandato una bottiglia di dolcetto dei suoi poderi al tavolo. Continuò invece il discorso con me, dicendomi che lui di solito non beveva, ma in questo caso non poteva non onorare il vino del presidente Einaudi; aggiunse che il dolcetto l’avrebbe fatto “dormire come un ghiro” nel vagone letto che lo avrebbe riportato a Roma. Ma su Osimo non pronunciò neppure una parola. Sarebbe diventato dopo poco tempo presidente del Consiglio, nominato da Pertini, notoriamente molto amico di Tito. Cosa mi disse Valiani, a sua volta diventato senatore a vita, del silenzio di Spadolini non lo rivelo anche se c’è memoria nei miei diari. Furono parole comunque molto aspre che non mi sarei mai aspettato. Fu un momento di ira, anche questa volta a cena all’allora notissimo ed apprezzatissimo da Leo, ristorante “Ferrero” tristemente chiuso da molti anni.

L’avventura triestina di Borio doveva finire molto presto perché venne nominato direttore del “Lavoro” di Genova. Di cosa fu per davvero, cioè un cedimento vergognoso verso la Jugoslavia mi parlarono la poetessa esule da Zara Liana De Luca e lo storico antifascista Leo Valiani, nato a Fiume, che mi esortò ad agitare il problema delle foibe e dell’esodo, temi allora totalmente occultati dal conformismo degli storici comunisti e anche democristiani. Moro, con il suo contorsionismo verbale con cui tento ‘ di portare i comunisti al governo, arrivò a definire con ipocrisia pretesca Osimo “una dolorosa rinuncia”. Certamente Spadolini per la prima volta ministro non aprì bocca e una volta quando cercai di chiedergli cosa pensasse di Osimo, durante una cena a due al ristorante Tiffany, cambiò subito discorso per ringraziare Giulio Einaudi che gli aveva mandato una bottiglia di dolcetto dei suoi poderi al tavolo. Continuò invece il discorso con me, dicendomi che lui di solito non beveva, ma in questo caso non poteva non onorare il vino del presidente Einaudi; aggiunse che il dolcetto l’avrebbe fatto “dormire come un ghiro” nel vagone letto che lo avrebbe riportato a Roma. Ma su Osimo non pronunciò neppure una parola. Sarebbe diventato dopo poco tempo presidente del Consiglio, nominato da Pertini, notoriamente molto amico di Tito. Cosa mi disse Valiani, a sua volta diventato senatore a vita, del silenzio di Spadolini non lo rivelo anche se c’è memoria nei miei diari. Furono parole comunque molto aspre che non mi sarei mai aspettato. Fu un momento di ira, anche questa volta a cena all’allora notissimo ed apprezzatissimo da Leo, ristorante “Ferrero” tristemente chiuso da molti anni.

Così fecero i primi presidenti De Nicola ed Einaudi, ambedue monarchici come Croce. Il Re Umberto II partì per l’esilio per evitare una guerra civile. Un atto che va ricordato come una gloria del suo breve Regno. Poi con la fine del partito monarchico, la morte inevitabile degli elettori monarchici del ‘46 e la inadeguatezza rispetto ad Umberto II dei suoi eredi hanno fatto sì che la data divisiva sia diventata data unificante tra gli Italiani. A raggiungere questo obiettivo è stato decisivo Il presidente Ciampi, anticipato da Cossiga. Il 25 aprile una parte di Italiani, soprattutto del Sud ,dove non ci fu la guerra civile, lo sente estraneo. Molti giovani non sentono affatto nessuna delle due date.

Così fecero i primi presidenti De Nicola ed Einaudi, ambedue monarchici come Croce. Il Re Umberto II partì per l’esilio per evitare una guerra civile. Un atto che va ricordato come una gloria del suo breve Regno. Poi con la fine del partito monarchico, la morte inevitabile degli elettori monarchici del ‘46 e la inadeguatezza rispetto ad Umberto II dei suoi eredi hanno fatto sì che la data divisiva sia diventata data unificante tra gli Italiani. A raggiungere questo obiettivo è stato decisivo Il presidente Ciampi, anticipato da Cossiga. Il 25 aprile una parte di Italiani, soprattutto del Sud ,dove non ci fu la guerra civile, lo sente estraneo. Molti giovani non sentono affatto nessuna delle due date. Lettere

Lettere

arte, storia

arte, storia