Torino e i suoi teatri

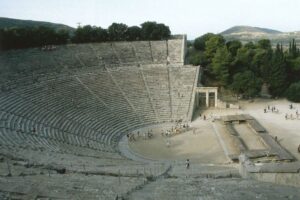

1 Storia del Teatro: il mondo antico

2 Storia del Teatro: il Medioevo e i teatri itineranti

3 Storia del Teatro: dal Rinascimento ai giorni nostri

4 I teatri torinesi: Teatro Gobetti

5 I teatri torinesi :Teatro Carignano

6 I teatri torinesi :Teatro Colosseo

7 I teatri torinesi :Teatro Alfieri

8 I teatri torinesi :Teatro Macario

9 Il fascino dell’Opera lirica

10 Il Teatro Regio.

2 Storia del Teatro: il Medioevo e i teatri itineranti

Cari lettori, il caldo e l’afa di questi giorni hanno notevolmente limitato le mie energie, di conseguenza non ho “escamotage” letterari da proporvi per l’abituale introduzione discorsiva che è solita precedere l’argomentazione vera e propria dei miei pezzi. Non mi attarderò dunque oltre, al contrario vi propongo di entrare subito “in medias res”, nel vivo del nostro discorso sulla storia del teatro, iniziato la settimana scorsa con una premessa sulle radici antiche di tale fenomeno rappresentativo.

L’unico augurio che mi preme rivolgervi è che possiate leggere questo mio scritto in un luogo strategico, magari su una panchina ombrosa e leggermente ventilata, oppure a casa, seduti sulla vostra poltroncina preferita, mentre il ventilatore vi fa roteare i pensieri estivi.

Lo ribadisco, la materia che mi sono proposta di trattare è pressoché infinita e alquanto complessa, ma vedrò di proseguire per sommi capi, proponendovi un racconto organico ma non eccessivamente specifico, tale da rispecchiare le caratteristiche delle letture che solitamente si fanno sotto l’ombrellone.

Oggi ci occupiamo delle forme teatrali tipiche dell’epoca medievale, uno dei momenti storici maggiormente estesi e variegati che compongono le vicende dell’Europa.

Solo per rispolverare nozioni che sicuramente già avete e per rendere accetta quell’attitudine da docente che ormai è parte integrante del mio essere, vi ricordo che stiamo prendendo in considerazione quell’esteso periodo di circa mille anni che va dal 476 d.C. (caduta dell’Impero Romano d’Occidente), al 1492 (scoperta dell’America da parte di Cristoforo Colombo).

Il termine Medio Evo deriva dal latino “media aetas” o “media tempestas”. Per lungo tempo i dotti hanno considerato tale periodo come un’ epoca “buia”, priva di quegli ideali alti e luminosi tipici dell’Umanesimo e del Rinascimento. Bisognerà attendere l’Ottocento affinché l’atteggiamento degli studiosi cambi, e si inizi a considerare con attenzione i molteplici avvenimenti importanti che si susseguono a partire dalla caduta dell’Impero Romano fino all’inizio dell’epoca moderna.

Lungi da me propinarvi in questa sede una lezione di storia, sarebbe davvero troppo complesso e non opportuno, quello che posso invece fare è – per semplificare la questione- proporvi di richiamare alla mente immagini simboliche e, se vogliamo, stereotipate, di quei secoli, in modo da immedesimarci il più semplicemente e velocemente possibile in quel “guazzabuglio medievale”.

Vi invito dunque a pensare al capolavoro bergmaniano de “Il settimo sigillo” (1958), in cui il contrastato bianco e nero avvolge le melanconiche vicende dei personaggi, primo fra tutti Antonius Block (Max von Sydow), cavaliere di ritorno dalla Crociate, accompagnato dal fedele servo Jöns. Il film incarna con magistrale maestria la comune visione che si ha dell’epoca medievale: impregnata di religiosità opprimente, in cui la fede nella magia e nell’ultraterreno prendono il sopravvento sul raziocinio e in cui la violenza delle guerre si affianca alla povertà dilagante.

Iconiche e indimenticabili sono le emblematiche scene della processione dei guitti e dei flagellanti e quella finale, in cui le sagome dei protagonisti “danzano solenni allontanandosi dal chiarore dell’alba verso un altro mondo ignoto”. Ed ora che siamo pronti per proseguire, ormai pienamente contestualizzati in questi secoli lontani ma pur sempre affascinanti, prima di tutto occorre dimenticarci del concetto di teatro greco e latino. Con il crollo dell’Impero Romano l’antica istituzione teatrale viene surclassata da un’idea di teatro imprecisa e nebulosa e dai confini decisamente più labili rispetto all’antico. Rientrano infatti nel generale concetto di spettacolo teatrale svariati fenomeni, dai riti liturgici alle feste popolari, dall’esibizione di giullari e saltimbanchi, alle sacre rappresentazioni.

La memoria del teatro classico sopravvive grazie agli amanuensi, come testimonia la monaca Hroswita (935-973), la quale riporta che nei monasteri autori come Terenzio vengono ancora letti e trascritti, tuttavia si tratta appunto di semplici letture e non di rappresentazioni a tutti gli effetti.

In epoca medievale si parla di “teatralità diffusa”, espressione che si riferisce alla nascita e alla diffusione di diverse figure che differenziano i numerosi professionisti dello spettacolo, comunemente chiamati “histriones”. Accanto agli attori comuni, troviamo “joculatores”, “mimi”, “scurrae”, “menestriers” o “troubadours”; tra questi il ruolo più diffuso è sicuramente quello dello “joculator”, ossia “colui che si dedica al gioco”, ma lo “joculator” è anche – in senso lato- il chierico o il monaco incline al vagabondare, – il “gyrovagus”- che è senza fissa dimora e conseguentemente privo di un ruolo stabile all’interno della società.

La figura del teatrante, sia esso un “histrione” o un giullare, è da subito considerata negativamente, tant’è che la storia degli attori può considerarsi parimenti come la storia della loro condanna.

Certo, anche nell’antichità gli attori non godevano di particolari riconoscimenti, ma è proprio in epoca medievale che la situazione si inasprisce.

Se tra voi lettori vi è qualche disneyano convinto, avrà sicuramente presente, ne “Il gobbo di Notre Dame”, il disprezzo che prova il malvagio giudice Frollo nei confronti non solo del popolo gitano, ma degli umili parigini che partecipano alla “Festa dei Folli”. Il cartone del 1996 altro non fa che sottolineare quel lunghissimo conflitto che nasce proprio in epoca medioevale, tra il mondo ecclesiastico e i teatranti. Di tale dissidio oggi chiaramente non si percepisce più nulla, ma fateci caso: quanti tendoni viola avete visto ancora adesso all’interno dei teatri? (il viola è il colore dei paramenti liturgici usati in Quaresima). Per comprendere appieno questo contrasto è opportuno pensare alla rivoluzione culturale attuata dal Cristianesimo, i cui primi scrittori, gli apologisti, pur accogliendo la tecnica letteraria e la retorica della civiltà classica, rifiutano la società pagana e la sua concezione della vita. Della cultura classica in genere il teatro era considerato l’espressione più terrena e diabolica. I giullari e i teatranti sono visti come “instrumenta damnationis” e condannati senza pietà per le turpitudini a loro attribuite. Moltissimi sono i documenti che attestano le accuse mosse contro gli uomini di spettacolo, ma sono proprio tali condanne a essere le migliori fonti a cui attingere per studiare l’attività giullaresca di tale periodo.

Le motivazioni di biasimo sono riducibili a tre termini specifici: l’attore è “gyrovagus”, “turpis” e “vanus”. Con il primo termine si sottolinea il “porsi ai margini” e lo stare al di fuori dell’organizzazione sociale; in seconda istanza l’arte del giullare è priva di contenuto, cioè “vana”, ma ciò che è vano è mondano e ciò che è mondano è diabolico; infine, l’attore è “turpis”, perché è colui che stravolge (“torpet”) l’immagine naturale delle cose, intervenendo e modificando la natura, così come Dio l’ha creata, sublime e perfetta.

Tale condanna riguarda tutti i tipi di travestimenti, attività specifiche anche di altri contesti, quali la festa popolare e la grande festa carnevalesca.

Non di meno i giullari sono un elemento costante della vita quotidiana, come ben dimostrano le arti figurative: essi compaiono numerosi, raffigurati con sembianze animalesche e bestiali in particolar modo nei codici miniati e nei capitelli delle chiese. La figura del giullare è tuttavia molto complessa e ricopre diversi ruoli. Uno degli incarichi a lui affidabili, ad esempio, è quello di diffamare determinati individui, di qui la “satira contro il villano”, – il contadino è sempre il bersaglio più gettonato – particolarmente diffusa dall’anno Mille nelle “chouches” aristocratiche e borghesi. Egli è però anche un narratore, un cantastorie, autore sia delle amate “Chansons de geste”, sia di favolette o “fabliaux”, brevi storie in cui i protagonisti si muovono nella sfera del quotidiano, avvicinandosi alla “farsa”. L’acerrimo dissidio tra Chiesa e Teatro non si esaurisce nel solo svilire e condannare la figura dell’attore, vi è anche un altro aspetto da tenere in considerazione: il rito purificatore e spirituale che si contrappone alla festa mondana.

Il rito cattolico è in effetti ricco di elementi spettacolari e trova il suo culmine nella Santa Messa, in quanto rappresentazione simbolica di un avvenimento: “Fate questo in memoria di me”. Nell’assistere al rito, inoltre, il fedele non si limita alla mera contemplazione del mistero che lo trascende ma partecipa attivamente al rituale che lo coinvolge.

Rimanendo in ambito religioso, si diffonde nel Medioevo il “tropo”, una particolare cerimonia ottimamente esemplificata dal “Quem quaeritis?”, le cui battute sono tratte direttamente dai testi evangelici. In questo caso specifico la vicenda rappresentata descrive la visita delle pie donne al sepolcro di Gesù, esse lo trovano vuoto e subito assistono alla discesa di un angelo che annuncia loro l’avvenuta resurrezione.

Dal “tropo” si sviluppa il dramma liturgico, che può svolgersi in una piccola parte della chiesa o investirla totalmente, avvalendosi in questa circostanza di allestimenti scenici ben determinati e con precisi valori simbolici. Nel dramma liturgico troviamo per la prima volta l’idea della scena “simultanea”, caratteristica prima dei “misteri”. Si tratta di particolari sacre rappresentazioni allestite fuori dalle mura delle chiese e prive di connessioni con il cerimoniale liturgico ma dirette da chierici o preti, la rappresentazione era solitamente accompagnata da didascalie in latino, vero e proprio elemento che fa da “trait d’union” con il recinto sacrale. Uno dei “misteri” più tipici e apprezzati è lo “Jeu d’Adam” – spettacolo composto da un autore normanno, e particolarmente diffuso nel XII – secolo in cui per la prima volta vengono allestiti dei “luoghi deputati”, atti a rappresentare la globalità dell’Universo, costituito da Terra, Paradiso e Inferno.

Dal “tropo” si sviluppa il dramma liturgico, che può svolgersi in una piccola parte della chiesa o investirla totalmente, avvalendosi in questa circostanza di allestimenti scenici ben determinati e con precisi valori simbolici. Nel dramma liturgico troviamo per la prima volta l’idea della scena “simultanea”, caratteristica prima dei “misteri”. Si tratta di particolari sacre rappresentazioni allestite fuori dalle mura delle chiese e prive di connessioni con il cerimoniale liturgico ma dirette da chierici o preti, la rappresentazione era solitamente accompagnata da didascalie in latino, vero e proprio elemento che fa da “trait d’union” con il recinto sacrale. Uno dei “misteri” più tipici e apprezzati è lo “Jeu d’Adam” – spettacolo composto da un autore normanno, e particolarmente diffuso nel XII – secolo in cui per la prima volta vengono allestiti dei “luoghi deputati”, atti a rappresentare la globalità dell’Universo, costituito da Terra, Paradiso e Inferno.

I luoghi deputati, anche chiamati “mansiones” (case), sono costruzioni in legno e tela che delimitano zone circoscritte in cui avviene una determinata azione.

Tali spettacoli – dramma liturgico e “misteri”- vengono realizzati e allestiti da laici, ma appartengono nondimeno alle diverse forme di teatro cristiano, poiché il tutto è incentrato sulla visione, semplificata e drammatizzata, delle Sacre Scritture e della vita dei Santi, o in altre parole, sull’eterna lotta tra Bene e Male.

Vi sono poi i “grandi misteri”, che si svolgono in più giornate ma che non differiscono di molto dalle rappresentazioni più semplici.

Queste manifestazioni sono essenziali per il credente, poiché rappresentano e sintetizzano con semplicità tutto ciò che il buon cristiano deve sapere, la funzione culturale dei “misteri” non differisce poi molto da quella della “Biblia pauperum”, ossia la “Bibbia dei poveri”, una raccolta di immagini che rappresentano scene della vita di Gesù e le figure e le vicende dell’antica storia di Israele.

Siamo dunque arrivati al termine, vi ho grossomodo raccontato delle principali manifestazioni teatrali che fioriscono in epoca medioevale; esse nascono in quei secoli lontani ma perdurano nel tempo, soprattutto laddove gli spettacoli assumono cadenza annuale e finiscono per tramutarsi in ricorrenze tradizionali.

Sottolineo ancora che gli spettacoli religiosi non sono altro che il rovescio cristiano degli antichi riti carnevaleschi e pagani della fecondità, tanto che a volte si fondono con essi.

Ancora una volta spero di avervi invogliato ad approfondire l’argomento, magari cercando qualche festività o ricorrenza tradizionale a cui partecipare. Il teatro ha molti volti, dall’aspetto tradizionale dello spettacolo in prosa fino alla festa popolare, tale sua peculiare natura ci offre l’opportunità di scegliere quale tipologia di stupore vogliamo vivere, qualcosa di più intimo o un’esperienza condivisa con la comunità, sta a noi decidere che maschera indossare.

Alessia Cagnotto

Il

Il

Quello che non è riuscito ad ottenere il fascismo, ossia un teatro di massa, riesce a raggiungerlo il teatro di varietà che, con le scene pompose, le musiche irruenti, le ballerine ammiccanti e le irriverenti battute dei comici, ottiene la partecipazione del grande pubblico. Caratteristica del varietà è la sua nota estemporanea, il copione si adatta all’attualità e agli avvenimenti politici, rendendo impossibile un controllo censorio sull’agire degli attori; non solo, il varietà comporta il trionfo dell’uso del dialetto, come ben esemplificano le farse di De Filippo.

Quello che non è riuscito ad ottenere il fascismo, ossia un teatro di massa, riesce a raggiungerlo il teatro di varietà che, con le scene pompose, le musiche irruenti, le ballerine ammiccanti e le irriverenti battute dei comici, ottiene la partecipazione del grande pubblico. Caratteristica del varietà è la sua nota estemporanea, il copione si adatta all’attualità e agli avvenimenti politici, rendendo impossibile un controllo censorio sull’agire degli attori; non solo, il varietà comporta il trionfo dell’uso del dialetto, come ben esemplificano le farse di De Filippo.

Torino malinconica, Torino miscela di barocco e liberty, Torino che hai permesso che superassero l’altitudine della tua Mole, Torino che ti abbigli con l’eleganza del centro, ti ingioielli con la supponenza della Crocetta, Torino che porti memoria del tuo cuore proletario, pompato dagli stantuffi dell’industria FIAT, Torino che mentre ti lasci attraversare, mi fai respirare la sempiterna spocchia giovanile dei Murazzi. Nella piccola metropoli, risulta difficile non camminare con occhi attenti tra i palazzi, i quali, nei propri dettagli, nascondono sempre peculiari meraviglie, stucchi decorati, apotropaici guardiani di soglia, piercing inaspettati o grandiosi murales, che rendono memorabili anche gli angoli più anonimi.

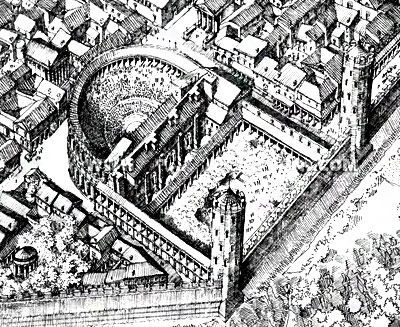

Torino malinconica, Torino miscela di barocco e liberty, Torino che hai permesso che superassero l’altitudine della tua Mole, Torino che ti abbigli con l’eleganza del centro, ti ingioielli con la supponenza della Crocetta, Torino che porti memoria del tuo cuore proletario, pompato dagli stantuffi dell’industria FIAT, Torino che mentre ti lasci attraversare, mi fai respirare la sempiterna spocchia giovanile dei Murazzi. Nella piccola metropoli, risulta difficile non camminare con occhi attenti tra i palazzi, i quali, nei propri dettagli, nascondono sempre peculiari meraviglie, stucchi decorati, apotropaici guardiani di soglia, piercing inaspettati o grandiosi murales, che rendono memorabili anche gli angoli più anonimi. iamo intorno agli anni Cinquanta del Settecento quando iniziano i lavori; l’architetto, che si era già precedentemente occupato dell’edificio dedicato all’Opera, dirige così il cantiere del palazzo, che questa volta è eretto in muratura. Alfieri, zio di Vittorio e allievo prediletto di Juvarra, fa realizzare ottantaquattro logge e tre ranghi di panche in platea, lumi a candela e stucchi lameggiati in oro; la decorazione del soffitto è affidata a Gaetano Perego e Mattia Franceschini, del sipario invece si occupa Bernardino Galliari.

iamo intorno agli anni Cinquanta del Settecento quando iniziano i lavori; l’architetto, che si era già precedentemente occupato dell’edificio dedicato all’Opera, dirige così il cantiere del palazzo, che questa volta è eretto in muratura. Alfieri, zio di Vittorio e allievo prediletto di Juvarra, fa realizzare ottantaquattro logge e tre ranghi di panche in platea, lumi a candela e stucchi lameggiati in oro; la decorazione del soffitto è affidata a Gaetano Perego e Mattia Franceschini, del sipario invece si occupa Bernardino Galliari. Facendo un sostanziale balzo in avanti, arriviamo agli anni Settanta del Novecento, quando il capoluogo piemontese affida definitivamente la struttura al Teatro Stabile di Torino, che ne diviene una delle sue sedi permanenti. Dal 1961 infatti, lo storico teatro ospita i maggiori spettacoli realizzati dall’ente pubblico.

Facendo un sostanziale balzo in avanti, arriviamo agli anni Settanta del Novecento, quando il capoluogo piemontese affida definitivamente la struttura al Teatro Stabile di Torino, che ne diviene una delle sue sedi permanenti. Dal 1961 infatti, lo storico teatro ospita i maggiori spettacoli realizzati dall’ente pubblico.

La storia di Erminio è tutta torinese. Egli nasce nella nostra città il 27 maggio 1902, in una piccola soffitta di via Botero, ed è ultimogenito di una famiglia umile ma numerosa. Frequenta poi la scuola Petacchioni, la stessa che aveva ispirato la stesura del celebre romanzo “Cuore”, scritto dal ligure De Amicis e pubblicato nel 1886.

La storia di Erminio è tutta torinese. Egli nasce nella nostra città il 27 maggio 1902, in una piccola soffitta di via Botero, ed è ultimogenito di una famiglia umile ma numerosa. Frequenta poi la scuola Petacchioni, la stessa che aveva ispirato la stesura del celebre romanzo “Cuore”, scritto dal ligure De Amicis e pubblicato nel 1886. Il comico decide di espandere ancora le sue attività e si occupa, sempre nel dopoguerra, della rivista “Votate per Venere”, che riscuote grande successo anche a Parigi.

Il comico decide di espandere ancora le sue attività e si occupa, sempre nel dopoguerra, della rivista “Votate per Venere”, che riscuote grande successo anche a Parigi.

Le caratteristiche dello stabile, come la straordinaria capienza, che arriva a poter ospitare fino a 2500 persone, la struttura elegante, le decorazioni regali che raggiungono il massimo della preziosità nella volta dipinta da Sebastiano Galeotti, richiamano l’attenzione di molti autori italiani e stranieri, di numerose prime donne e cantanti di grido, che proprio lì vogliono esibirsi.

Le caratteristiche dello stabile, come la straordinaria capienza, che arriva a poter ospitare fino a 2500 persone, la struttura elegante, le decorazioni regali che raggiungono il massimo della preziosità nella volta dipinta da Sebastiano Galeotti, richiamano l’attenzione di molti autori italiani e stranieri, di numerose prime donne e cantanti di grido, che proprio lì vogliono esibirsi.

Esso si affaccia sulla ottocentesca Piazza Solferino ed è una delle realtà maggiormente attive e conosciute, insieme ai teatri Regio e Carignano.

Esso si affaccia sulla ottocentesca Piazza Solferino ed è una delle realtà maggiormente attive e conosciute, insieme ai teatri Regio e Carignano. Nel 1949 ulteriori restauri comportano l’ampliamento della platea e l’annessione delle due attuali gallerie.

Nel 1949 ulteriori restauri comportano l’ampliamento della platea e l’annessione delle due attuali gallerie.

Il Colosseo è infatti uno dei teatri più recenti del capoluogo piemontese; esso sorge nel rumoroso quartiere di San Salvario, vicino al rigoglioso Parco del Valentino. La struttura, risalente alla fine degli anni Sessanta, è compresa in un signorile palazzo decorato di via Madama Cristina 71, mentre l’accesso tondeggiante fa angolo con via Bidone.

Il Colosseo è infatti uno dei teatri più recenti del capoluogo piemontese; esso sorge nel rumoroso quartiere di San Salvario, vicino al rigoglioso Parco del Valentino. La struttura, risalente alla fine degli anni Sessanta, è compresa in un signorile palazzo decorato di via Madama Cristina 71, mentre l’accesso tondeggiante fa angolo con via Bidone. Per quel che riguarda la recitazione, il 2013 è un anno particolarmente fortunato, poiché due figure emblematiche della scena italiana riempiono con i loro monologhi la sala del teatro e il cuore degli spettatori. Nell’aprile di quell’anno Gigi Proietti propone “C’è gente stasera?”, titolazione che prende ironicamente spunto dalla più tipica e temuta domanda di ogni teatrante; nel dicembre sempre 2013 il premio Nobel Dario Fo debutta con “In fuga dal Senato”, spettacolo attraverso cui porta avanti le battaglie sociali della moglie Franca Rame.

Per quel che riguarda la recitazione, il 2013 è un anno particolarmente fortunato, poiché due figure emblematiche della scena italiana riempiono con i loro monologhi la sala del teatro e il cuore degli spettatori. Nell’aprile di quell’anno Gigi Proietti propone “C’è gente stasera?”, titolazione che prende ironicamente spunto dalla più tipica e temuta domanda di ogni teatrante; nel dicembre sempre 2013 il premio Nobel Dario Fo debutta con “In fuga dal Senato”, spettacolo attraverso cui porta avanti le battaglie sociali della moglie Franca Rame.

A dirigere i lavori subentra il ticinese Giuseppe Leoni, anche lui abile architetto e membro stesso dell’Accademia. Ci vogliono due anni per ultimare il progetto; nel 1842 il teatro inaugura l’apertura ufficiale, all’evento partecipa anche il principe Vittorio Emanuele II e per l’occasione si eseguono “La Pia dei Tolomei”, tragedia di Carlo Marenco -anche lui membro dell’associazione Filodrammatica- e la commedia di Eugène Scribe, titolata “Una visita a Bedlam”. Il palazzo progettato da Leoni è di stile neoclassico; l’edificio presenta delle proporzioni peculiari, dovute alla specifica conformazione del terreno su cui sorge, originariamente destinato ad accogliere un campo da gioco per la pallacorda.

A dirigere i lavori subentra il ticinese Giuseppe Leoni, anche lui abile architetto e membro stesso dell’Accademia. Ci vogliono due anni per ultimare il progetto; nel 1842 il teatro inaugura l’apertura ufficiale, all’evento partecipa anche il principe Vittorio Emanuele II e per l’occasione si eseguono “La Pia dei Tolomei”, tragedia di Carlo Marenco -anche lui membro dell’associazione Filodrammatica- e la commedia di Eugène Scribe, titolata “Una visita a Bedlam”. Il palazzo progettato da Leoni è di stile neoclassico; l’edificio presenta delle proporzioni peculiari, dovute alla specifica conformazione del terreno su cui sorge, originariamente destinato ad accogliere un campo da gioco per la pallacorda. Il testo di quello che diventerà “il nostro inno” viene scritto da un giovane Goffredo, sul finire degli anni Quaranta dell’Ottoscento; egli è all’epoca uno studente appassionato ma sopratuttutto un fervente patriota. Le strofe del canto infatti sono pregne non solo dei suoi ideali, ma anche del generale patriottismo diffuso che preannuncia i moti del 1848 e lo scoppio della Prima Guerra di Indipendenza (1848-1849). Il giovine Mameli vuole inizialmente adattare il suo testo a qualche musica già esistente, tuttavia non trova soddisfazione in questi suoi tentativi, così prova a inviare il lavoro a Michele Novaro, il quale ne è subito conquistato e –come alcuni raccontano – si mette a musicarlo la sera stessa in cui gli è arrivato il celebre testo.

Il testo di quello che diventerà “il nostro inno” viene scritto da un giovane Goffredo, sul finire degli anni Quaranta dell’Ottoscento; egli è all’epoca uno studente appassionato ma sopratuttutto un fervente patriota. Le strofe del canto infatti sono pregne non solo dei suoi ideali, ma anche del generale patriottismo diffuso che preannuncia i moti del 1848 e lo scoppio della Prima Guerra di Indipendenza (1848-1849). Il giovine Mameli vuole inizialmente adattare il suo testo a qualche musica già esistente, tuttavia non trova soddisfazione in questi suoi tentativi, così prova a inviare il lavoro a Michele Novaro, il quale ne è subito conquistato e –come alcuni raccontano – si mette a musicarlo la sera stessa in cui gli è arrivato il celebre testo.

Tuttavia prima di addentrarmi nel vivo dell’argomento, vorrei proporvi una più che breve storia del teatro e dello spettacolo, a partire dalle origini fino alla contemporaneità. Va da sé che la materia è assai vasta, complessa e articolata, tenterò dunque di svolgere l’esposizione nel modo più esaustivo possibile, cercando di non tediarvi con eccessivi cavilli.

Tuttavia prima di addentrarmi nel vivo dell’argomento, vorrei proporvi una più che breve storia del teatro e dello spettacolo, a partire dalle origini fino alla contemporaneità. Va da sé che la materia è assai vasta, complessa e articolata, tenterò dunque di svolgere l’esposizione nel modo più esaustivo possibile, cercando di non tediarvi con eccessivi cavilli. Con il tempo anche la funzione del coro cambia, perdendo sempre di più il ruolo centrale che aveva in Eschilo; anche l’aspetto stesso degli attori muta, come si può notare se si pensa ai costumi imponenti utilizzati per impersonare i personaggi di Eschilo e li si confronta con gli abiti degli attori sofoclei, vestiti, pare, solamente di stracci (“rakia”).

Con il tempo anche la funzione del coro cambia, perdendo sempre di più il ruolo centrale che aveva in Eschilo; anche l’aspetto stesso degli attori muta, come si può notare se si pensa ai costumi imponenti utilizzati per impersonare i personaggi di Eschilo e li si confronta con gli abiti degli attori sofoclei, vestiti, pare, solamente di stracci (“rakia”).