Da lunedì 22 dicembre una importante sezione dei Musei Reali di Torino torna a essere visibile nel suo splendore, in tempo per celebrare le festività invernali. Si tratta della Galleria Beaumont dell’Armeria Reale, del Medagliere e del Gabinetto Cinese, oggetto negli ultimi mesi di una serie di lavori di riqualificazione.

Gli interventi, realizzati grazie ai finanziamenti del PNRR – Missione 1, Componente 3 “Turismo e Cultura 4.0”, Intervento 1.3 “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU, si sono indirizzati verso un significativo miglioramento della sostenibilità energetica, della qualità degli ambienti e dell’esperienza di visita.

In particolare, si è provveduto a compiere un complesso aggiornamento ed efficientamento degli impianti di controllo della temperatura e dell’illuminazione, oltre alla manutenzione dei serramenti storici, con il fine di ottimizzare il microclima, valorizzare le architetture storiche e rendere più confortevole la fruizione degli spazi.

È una grande emozione per me, dopo poco più di due mesi di Direzione, aprire nuovamente al pubblico alcuni degli ambienti più singolari e identificativi del Palazzo Reale, fulcro del percorso di visita dei Musei Reali di Torino – dichiara la Direttrice Paola D’Agostino. Sono ambienti magici, raffinati, antichi e moderni al tempo stesso. In queste ultime settimane sono rimasta ammirata nel vedere la professionalità e la cura sia del personale dei Musei Reali, sia delle imprese coinvolte. Sono orgogliosa che i Musei Reali di Torino abbiano terminato nei tempi previsti un altro importante intervento finanziato dal PNRR e finalizzato al miglioramento della sostenibilità energetica e dell’esperienza di visita.

L’Armeria Reale nella Galleria Beaumont e il Medagliere Reale

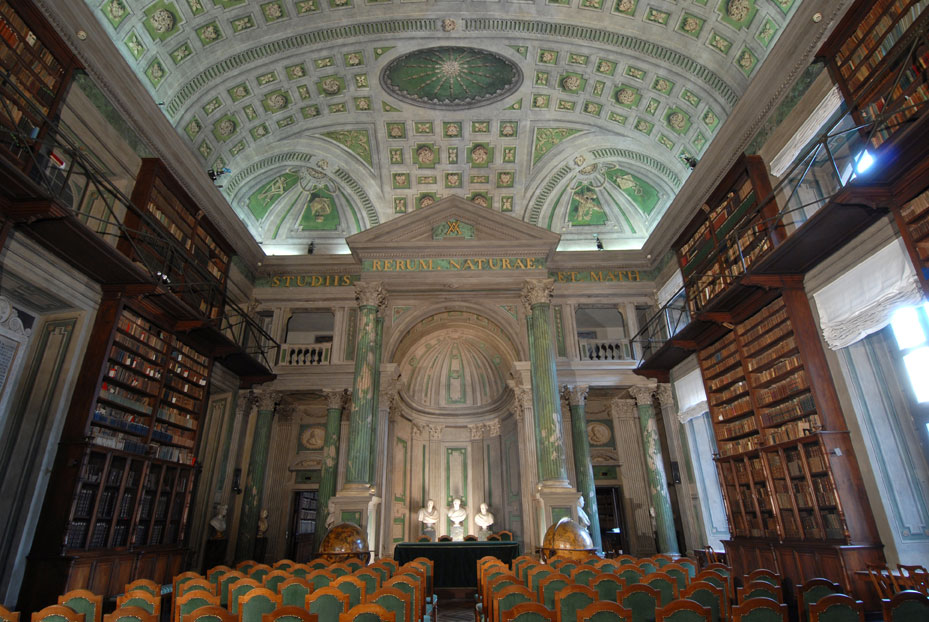

Istituita dal re Carlo Alberto di Savoia nel 1837, l’Armeria Reale di Torino, con oltre cinquemila manufatti, che coprono un arco cronologico che dalla Preistoria giunge all’inizio del Novecento, è una delle più ricche e prestigiose collezioni di armi e armature d’Europa, situata ancor oggi all’interno della sua sede originaria, nello spettacolare scenario settecentesco della Galleria Beaumont, così chiamata per la decorazione con Storie di Enea eseguita sulla volta da Claudio Francesco Beaumont tra il 1738 e il 1743. Nel 1842 il museo venne ampliato con la Rotonda progettata da Pelagio Palagi, destinata alle collezioni più recenti, tra cui la raccolta di armi orientali. Con l’avvento della Repubblica nel 1946, l’Armeria divenne quindi museo statale.

Le raccolte dell’Armeria Reale riuniscono oltre 5.000 oggetti, dei quali circa 1.700, esposti al pubblico. Accanto agli armamenti appartenuti ai Savoia, spiccano i capolavori dei più celebri armorari italiani ed europei, le armi commissionate da re, imperatori e condottieri, oltre a rarissimi cimeli quali la spada medievale creduta di San Maurizio.

Nella Rotonda, che ospita armi appartenute a Napoleone Bonaparte e agli ultimi sovrani d’Italia, figura anche una scelta delle importanti raccolte di oggetti extraeuropei.

L’attuale allestimento, inaugurato nel 2005, conserva gli elementi espositivi ottocenteschi e adotta il criterio scenografico fedele al progetto originario di Carlo Alberto, nelle grandiose panoplie collocate sulle pareti e nella suggestiva parata di cavalieri in armi su cavalli lignei bardati, che a coppie si fronteggiano dai due lati opposti della Galleria, evocando visioni di tornei, battaglie e sfilate militari.

Con l’Armeria Reale, riapre anche il Medagliere Reale, una delle raccolte numismatiche più significative d’Italia, che conserva oltre 31.000 pezzi, di cui 28.601 monete e 3.700 tra medaglie, sigilli e impronte.

La collezione nasce nel 1832 per volontà di Carlo Alberto, che la inserisce nel più ampio programma culturale volto a conferire prestigio storico al Regno di Sardegna.

Ben presto la vocazione del Medagliere supera i confini della storia sabauda, ampliandosi a monete antiche e medievali e a emissioni di altri Stati. Tra le acquisizioni più rilevanti figura la collezione Gradenigo (circa 20.000 monete, tra cui 8.000 greche e 3.000 medievali). Questi ampliamenti definiscono l’identità enciclopedica del Medagliere, che diventa una risorsa essenziale per gli studi numismatici ottocenteschi.

La riqualificazione dell’Armeria Reale e del Medagliere Reale è nata dall’esigenza di migliorare le condizioni di conservazione delle collezioni e, al tempo stesso, elevare la qualità dell’esperienza di visita.

I lavori di efficientamento energetico che hanno riguardato l’Armeria Reale e il Medagliere, finanziati dai fondi PNRR, hanno visto, per tutta la loro durata (solamente 160 giorni), la presenza costante dei restauratori dello staff dei Musei Reali e della ditta di restauro Rava, in affiancamento alla ditta Quintino.

L’iter ha preso avvio con la movimentazione dei 15 manichini di cavalli bardati e delle 35 armature presenti nella Galleria Beaumont e nella sala Rotonda proteggendo tutti gli apparati decorativi delle pareti e le vetrine storiche di tutti gli ambienti con apposite intelaiature che permettessero il controllo delle opere e la loro tutela.

Si è quindi passati a installare un nuovo impianto di controllo della temperatura in grado di garantire condizioni termiche più stabili durante tutto l’anno, rendendo possibile anche il raffrescamento estivo nei locali dotati di ampie superfici vetrate.

Il progetto, curato in più fasi dagli architetti Filippo Masino, Marina Feroggio, Carlotta Matta e Stefania Dassi, con il supporto della curatrice Giorgia Corso e della restauratrice Alessandra Curti, ha previsto l’inserimento di una pompa di calore ad alta efficienza e la sostituzione dei radiatori con 15 nuovi ventilconvettori, posizionati all’interno di arredi progettati su misura, con finiture cromatiche in armonia con l’estetica delle boiserie e degli allestimenti storici.

Gli operatori della ditta Rava si sono dedicati al delicato smontaggio della porzione dello storico pavimento in marmo della Galleria e in legno della Rotonda, per permettere alla ditta Quintino di sostituire le linee impiantistiche termiche. Al termine, si è proceduto a ricollocare le lastre antiche e integrato, ove necessario, le parti mancanti, a eseguire la pulitura e a stendere una cera protettiva.

Al fine di garantire una migliore resa cromatica e un’illuminazione più uniforme delle architetture e dei manufatti, l’intero apparato illuminotecnico è stato aggiornato con sorgenti LED di ultima generazione.

Si sono così valorizzate le volte dipinte, i dettagli decorativi e le collezioni, ottimizzando allo stesso tempo i consumi energetici. Oltre ai fari per l’illuminazione diffusa delle volte e dei soffitti e puntuale di elementi esposti di rilievo quali i cavalli e le armature, l’intervento ha incluso anche la sostituzione delle 200 lampadine dei torcieri storici e delle strisce led che illuminano l’interno delle vetrine.

Anche i serramenti sono stati sottoposti a un’azione di manutenzione e miglioramento funzionale, con l’applicazione di nuove pellicole a controllo solare UV/IR, in grado di proteggere il patrimonio artistico dai danni provocati dalle radiazioni e dalla luce solare, senza alterare la visibilità e la luminosità degli ambienti.

Oltre che a favorire un miglioramento energetico, l’intervento al Medagliere Reale si è indirizzato verso l’installazione di un rinnovato apparato illuminotecnico per garantire una maggiore visibilità e fruibilità del patrimonio numismatico. Con queste operazioni, si inaugura una nuova fase per il Medagliere che porterà a presentare, all’interno delle vetrine palagiane, un palinsesto di inedite esposizioni temporanee.

Il percorso dell’Armeria Reale si completerà nel 2026, con l’apertura della Rotonda, dove i lavori sono conclusi e l’ambiente riconsegnato dall’Impresa ai Musei Reali, al momento ancora chiusa al pubblico per il riallestimento.

Il Gabinetto Cinese

La chiusura temporanea dell’Armeria Reale ha consentito, inoltre, di programmare un restauro conservativo anche nell’adiacente Gabinetto Cinese dell’Appartamento di Rappresentanza. Questo straordinario ambiente, realizzato negli anni Trenta del Settecento su progetto dell’architetto Filippo Juvarra per Carlo Emanuele III di Savoia, re di Sardegna, si caratterizza per la sua eccezionale qualità artistica, in cui spiccano i pregiati pannelli laccati su fondo nero, provenienti dalla Cina, raffiguranti motivi naturalistici con fiori, foglie, uccelli, insetti e rocce. A questi si aggiungono le decorazioni parietali eseguite nel 1736 dal torinese Pietro Massa, che rendono il Gabinetto Cinese un raffinato esempio della moda per le cineserie in Europa, e la decorazione della volta, a opera di Claudio Francesco Beaumont, con scene mitologiche tratte dall’Iliade, tra cui il Giudizio di Paride.

La sala, unica per eleganza e preziosità, conserva anche sei grandi specchiere e numerosi arredi, come un divano, un paravento, sedie e sgabelli con rivestimenti in tessuto. Su quattro tavoli a muro si possono apprezzare i dinamici gruppi in marmo raffiguranti le Allegorie delle Stagioni, capolavori dello scultore veneto Francesco Bertos (1739), sopra il camino un Mosè scolpito da Filippo Collino (1758) su modello del celebre capolavoro di Michelangelo e, sulla specchiera, l’orologio da parete in bronzo dorato e cesellato con meccanica francese (1740 circa).

I lavori, diretti da Tiziana Sandri e Lorenza Santa, durati cinque settimane e resi complessi dalla compresenza di arredi, sculture e apparati decorativi fissi, hanno inizialmente previsto una preliminare depolveratura generale delle pareti e degli arredi mobili, al fine di rimuovere i depositi di particolato incoerente e recuperare una migliore leggibilità delle superfici decorate. Il laboratorio di restauro dei Musei Reali è quindi passato alla manutenzione dei preziosi pannelli laccati orientali e ha effettuato una operazione di pulitura sulle Allegorie delle Stagioni di Francesco Bertos, che presentavano un generale offuscamento superficiale.

Liberata la sala dagli arredi, si è passati sia all’intervento conservativo sulla volta dipinta da Beaumont, sia sull’apparato decorativo in stucco dorato.

Il progetto ha inoltre previsto la manutenzione del lampadario ottocentesco a diciotto bracci, con la pulitura e il lavaggio di tutti i pendenti in cristallo molato di Boemia e delle parti in vetro soffiato.