Le discussioni con Arturo, fascista tutto d’un pezzo, erano spesso animate e a volte molto dure. Lui era convinto della bontà delle scelte del Duce, entusiasta del regime e profondamente legato alla politica nazionale e autarchica. Non era mai stato un violento anche se non ammetteva nessun tipo di errore per quanto veniva imposto in quegli anni ed era pronto a giustificare quasi tutto. Quasi perché su un punto s’incrinavano le sue certezze: chi non la pensava come i fascisti andava convinto, ragionando con tutta la passione necessaria ma mai si doveva usare la violenza. Le squadracce e le loro bravate, non godevano del suo plauso. S’arrabbiava, diventavano rosso in volto. Tutta quella violenza, le botte e le bevute d’olio di ricino imposte ai dissidenti, andavano non solo criticate ma anche condannate. Arturo sosteneva che il vero fascismo non fosse quello. La rivoluzione sociale non poteva degenerare e il riscatto del popolo non doveva affermarsi con imposizioni e discriminazioni. Le nostre discussioni, all’osteria davanti all’imbarcadero di questo piccolo paese sul lago Maggiore, assumevano toni molto forti ma non degeneravano mai in uno scontro vero e proprio. Arturo portava rispetto per chi non condivideva il suo punto di vista e concludeva i suoi ragionamenti con una frase precisa, sempre la stessa: “Sei più testardo di un mulo e non vuoi vedere più in là del tuo naso. Ti convincerai che le cose andranno per il verso giusto. E chi sgarra, come questi matti che interpretano le direttive del partito con arroganza e violenza, pagherà per i suoi torti”. In realtà era lui, povero Arturo, a non persuadersi di ciò che stava accadendo attorno a noi, al clima sempre più pesante e opprimente, alla paura che induceva al silenzio, al clima di sospetto. Eravamo agli inizi ma già si intuiva che le cose sarebbero peggiorate, che il regime avrebbe mostrato il suo volto peggiore anche nei piccoli centri, nella provincia più profonda. Ogni dissenso era considerato tradimento, e come tale andava represso. Arturo se ne andò una mattina. Aveva trovato un impiego dalle parti di Castellanza come contabile in una manifattura tessile. Sembrava invecchiato precocemente. Parlava poco, non mostrava più l’ardore di un tempo. Qualcuno disse che un giorno, sul finire del 1938, ebbe uno scontro durissimo con alcune camicie nere che avevano prelevato dalla fabbrica due giovani operai accusandoli di essere ebrei e che, come tali, dovevano essere allontanati dalla produzione. Arturo li difese, gridando che il fascismo era nato per difendere il popolo e i lavoratori, che nessuno doveva essere discriminato, che quei metodi gli facevano schifo, ribrezzo. Venne malmenato e, una settimana più tardi, licenziato dalla direzione del cotonificio. Tornò da sua zia, l’unica parente che gli era rimasta dopo la morte, avvenuta molti anni prima, dei genitori. Era avvilito, provato. Mangiava poco e vagava a lungo, senza meta, tra i boschi e lungo le rive del lago. Un giorno sparì. E di lui non si seppe più nulla. Solo dopo la liberazione, venimmo a conoscenza della sua morte. La delusione profonda verso il tradimento dei suoi ideali l’aveva portato ad aggregarsi ad un gruppo di partigiani del varesotto e, durante un rastrellamento, era stato catturato e fucilato dai suoi ex camerati. Ci dissero che non aveva armi per sua precisa scelta: la violenza gli faceva orrore e si occupava solo di tutto ciò che poteva consentire alla banda di resistere tra quei monti, dal recupero del vettovagliamento alla logistica. Morì senza aver mai sparato un colpo. Vittima di quel regime che gli aveva acceso in cuore una speranza per poi spegnerla con l’arbitrio e la violenza.

Marco Travaglini

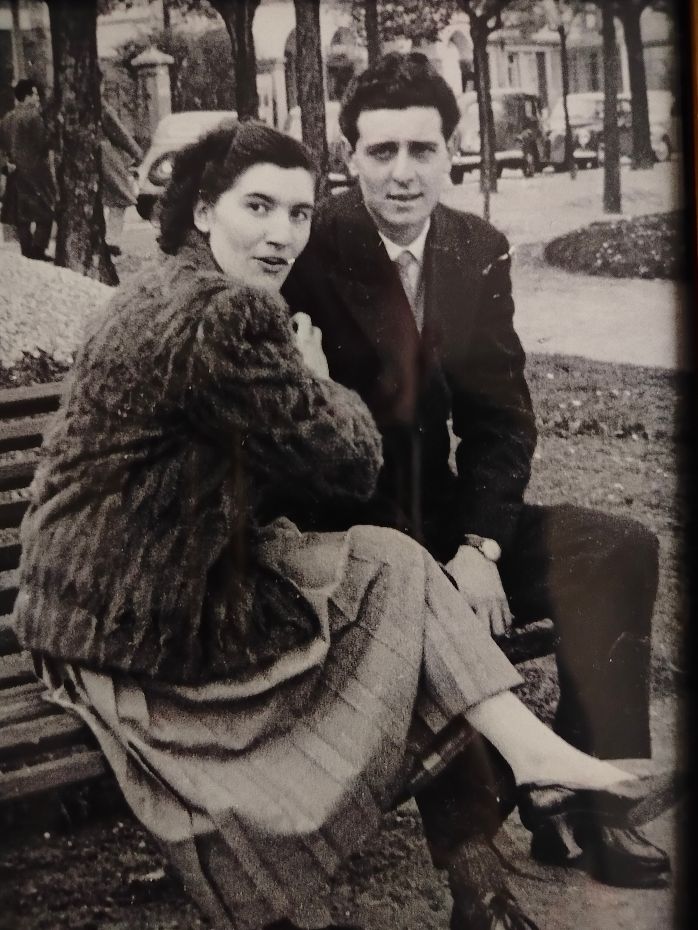

Da mia madre ho imparato a tenere gli occhi aperti sulla vita. L’ho molto preoccupata quando, a pochi mesi, siamo stati sul punto di lasciarci a causa di una brutta gastroenterite che, a quell’epoca, era una delle cause di morte tra i neonati. Andò bene e l’unica conseguenza, passata la crisi acuta, fu la separazione (non consensuale ma necessaria) tra me e il latte. Un distacco non irreversibile che si protrasse comunque nel tempo, per molti anni. Di quei tempi ricordo bene i bagni nel mastello di zinco, al tepore della stufa a legna, sulla quale veniva fatto bollire il calderone dell’acqua. Le comodità, allora, avevano un loro prezzo. Per l’espletamento dei bisogni corporali, ad esempio, era necessario imboccare l’uscio di casa, percorrere due ballatoi e altrettante rampe di scale nella casa di ringhiera dove abitavamo ( e dove sono nato). Lì, nel sottoscala del locale dov’era il lavatoio, era stato ricavato un essenziale bagno alla turca. L’acqua potabile? Un lusso che in casa nostra non ci potevamo permettere. Dal rubinetto scendeva quella captata direttamente dal torrente Selvaspessa , con tutto ciò che l’accompagnava, dai residui di foglie ai piccoli animaletti che s’intrufolavano – loro malgrado – nella conduttura idraulica. E allora, per bere? S’andava a far rifornimento con fiaschi e bottiglioni alla fontana pubblica, distante quasi un chilometro, su in Tranquilla. Anche per l’energia elettrica c’era da tribolare. Nelle prese domestiche la tensione era di 160 volt e non c’era la terra. Poi tutto venne unificato ai 220 V monofase e, per far funzionare il frigorifero e la Tv (in bianco e nero, ovviamente), si rese necessario l’utilizzo di due trasformatori di corrente. Nonostante ciò, la nostra relativa povertà era più che dignitosa. Eravamo sempre puliti, mio fratello e io, vestiti con semplicità ma non goffi, e sulla tavola c’era l’essenziale. Mai troppo, mai troppo poco.

Da mia madre ho imparato a tenere gli occhi aperti sulla vita. L’ho molto preoccupata quando, a pochi mesi, siamo stati sul punto di lasciarci a causa di una brutta gastroenterite che, a quell’epoca, era una delle cause di morte tra i neonati. Andò bene e l’unica conseguenza, passata la crisi acuta, fu la separazione (non consensuale ma necessaria) tra me e il latte. Un distacco non irreversibile che si protrasse comunque nel tempo, per molti anni. Di quei tempi ricordo bene i bagni nel mastello di zinco, al tepore della stufa a legna, sulla quale veniva fatto bollire il calderone dell’acqua. Le comodità, allora, avevano un loro prezzo. Per l’espletamento dei bisogni corporali, ad esempio, era necessario imboccare l’uscio di casa, percorrere due ballatoi e altrettante rampe di scale nella casa di ringhiera dove abitavamo ( e dove sono nato). Lì, nel sottoscala del locale dov’era il lavatoio, era stato ricavato un essenziale bagno alla turca. L’acqua potabile? Un lusso che in casa nostra non ci potevamo permettere. Dal rubinetto scendeva quella captata direttamente dal torrente Selvaspessa , con tutto ciò che l’accompagnava, dai residui di foglie ai piccoli animaletti che s’intrufolavano – loro malgrado – nella conduttura idraulica. E allora, per bere? S’andava a far rifornimento con fiaschi e bottiglioni alla fontana pubblica, distante quasi un chilometro, su in Tranquilla. Anche per l’energia elettrica c’era da tribolare. Nelle prese domestiche la tensione era di 160 volt e non c’era la terra. Poi tutto venne unificato ai 220 V monofase e, per far funzionare il frigorifero e la Tv (in bianco e nero, ovviamente), si rese necessario l’utilizzo di due trasformatori di corrente. Nonostante ciò, la nostra relativa povertà era più che dignitosa. Eravamo sempre puliti, mio fratello e io, vestiti con semplicità ma non goffi, e sulla tavola c’era l’essenziale. Mai troppo, mai troppo poco.

un fiasco di vino. Solo Giovanni stava zitto. Parlò solo quando venne sollecitato (“E tu, Giovanni, cosa porti?”), rispondendo con noncuranza: “Io porto mio fratello”. Ariberto, nato e cresciuto nelle case torinesi della barriera di Milano, era un tontolone, un pezzo di pane, un gariboja. In piemontese per indicare uno sciocco si usa dire “a l’é furb coma Gariboja”. Non si tratta certamente un epiteto lusinghiero poiché non si segnala la destrezza di chi se la cava con l’imbroglio ma bensì la dabbenaggine dell’individuo. Gianluigi, professore di storia e grandissimo scassatore di scatole, ci ha raccontato che il nome Gariboja risale ad un francese originario della Borgogna, tale Jean Gribouille, personaggio popolare in Francia e molto simile al nostro Bertoldino, altro bell’esempio di credulone. Oltralpe fu protagonista del romanzo La Sœur de Gribouille scritto nel 1862 da Sophie Rostopcina, contessa di Ségur. Importato da noi in Piemonte il buon Gariboja è diventato l’emblema di una ingenuità spinta ai confini della stoltezza, tant’è che vi sono moltissime espressioni che lo riguardano. Si diceva che nascondesse i soldi in tasca degli altri per timore di essere derubato (così se qualcuno li rubava non erano più soldi suoi), che la paura di bagnarsi sotto la pioggia lo induceva a nascondersi nell’acqua o che tentasse di spaccare le noci con le uova. Anche sul commercio aveva le sue idee come, ad esempio, quella di acquistare le uova a dodici soldi la dozzina per rivenderle a un soldo l’una, immaginando di ottenere un guadagno sulla quantità. Per questo l’essere furbo come Gariboja non era propriamente un complimento. Fatto sta che una sera, uscendo dall’osteria dopo aver ecceduto un tantino con le libagioni, ci avviammo sul sentiero che attraversava i campi fino a raggiungere l’alta recinzione che circondava la centrale.

un fiasco di vino. Solo Giovanni stava zitto. Parlò solo quando venne sollecitato (“E tu, Giovanni, cosa porti?”), rispondendo con noncuranza: “Io porto mio fratello”. Ariberto, nato e cresciuto nelle case torinesi della barriera di Milano, era un tontolone, un pezzo di pane, un gariboja. In piemontese per indicare uno sciocco si usa dire “a l’é furb coma Gariboja”. Non si tratta certamente un epiteto lusinghiero poiché non si segnala la destrezza di chi se la cava con l’imbroglio ma bensì la dabbenaggine dell’individuo. Gianluigi, professore di storia e grandissimo scassatore di scatole, ci ha raccontato che il nome Gariboja risale ad un francese originario della Borgogna, tale Jean Gribouille, personaggio popolare in Francia e molto simile al nostro Bertoldino, altro bell’esempio di credulone. Oltralpe fu protagonista del romanzo La Sœur de Gribouille scritto nel 1862 da Sophie Rostopcina, contessa di Ségur. Importato da noi in Piemonte il buon Gariboja è diventato l’emblema di una ingenuità spinta ai confini della stoltezza, tant’è che vi sono moltissime espressioni che lo riguardano. Si diceva che nascondesse i soldi in tasca degli altri per timore di essere derubato (così se qualcuno li rubava non erano più soldi suoi), che la paura di bagnarsi sotto la pioggia lo induceva a nascondersi nell’acqua o che tentasse di spaccare le noci con le uova. Anche sul commercio aveva le sue idee come, ad esempio, quella di acquistare le uova a dodici soldi la dozzina per rivenderle a un soldo l’una, immaginando di ottenere un guadagno sulla quantità. Per questo l’essere furbo come Gariboja non era propriamente un complimento. Fatto sta che una sera, uscendo dall’osteria dopo aver ecceduto un tantino con le libagioni, ci avviammo sul sentiero che attraversava i campi fino a raggiungere l’alta recinzione che circondava la centrale.